映画もヒットした

中国の南部山岳地帯の郵便配達の男を描いた小説。映画化され、2001年に日本でも上映された。全国ロードショウなんかに無縁の、東京神保町の岩波ホールなんかでやっていた。けっこう観客動員していたのを私も覚えている。私はビデオで見たんだが、映画の大画面で見た方が良かった。原作を読んで、もちろん多少小説とは違っていたが、映画も基本的に素晴らしかった。緑色の山々がすごく印象的だった。そして山々の傾斜と集落。いい映画だったね。

時代は作中に主人公の息子が1962年生まれで、今の年齢は20歳くらい、と明記されているので、1980年代前半と考えていいだろう。実はその頃私自身が中国旅行した経験があるんだ。まだあまり一般的な観光旅行の対象国ではなかった。地方都市によっては外国人の観光は許可が必要と言ってたよ。あの『地球の歩き方』の中国版はまだ本屋に出ていなかった。私たちみたいな個人旅行は珍しかったね。

その頃の中国はまだ文化大革命の余波が明らかに感じられた。人々の服装も男はいわゆる人民服が多かった。ジーンズで歩いている私たちはすぐに日本人とわかってしまっていたね。ちょうど日本の昭和30年代っていう感じがした。中国の田舎の雰囲気も、映画ではよく出ていたな。住んでいる人々の価値観もまあ想像できるものだったろう。つまり今のものすごい発展した経済状況ではなく、保守的で前近代的な風習が、特に田舎では人々を抑圧していたということだろう。

あらすじはウィキペディア再確認しておいてもらって、さあみんなはこの小説に、どんなふうに読む?

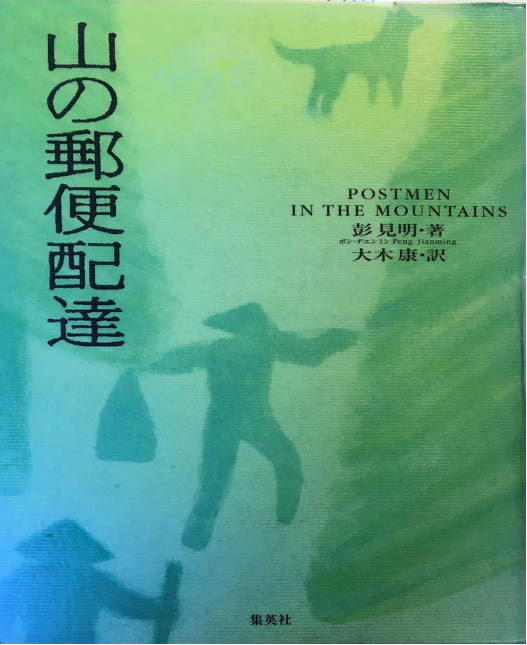

内容の話ではないんですけど、まずこの本の装丁はいいですねえ。そう思いませんか?この緑一色で、その濃淡で二人の人間と犬一匹が浮き出てきています。わたし、このそうていが小説の方向まで予想させる優れたものだと思うんです。

この小説がギラついた、厳しい話でないことがわかると思うんです。意外とこういう点も大事な観点ではないですか?そういうことを考えてみると、本文や題名のフォントなんかも鑑賞のあり方を左右すものになるとわかりますね。

聞いた話だが、漱石の最後の作品の『明暗』ね、あの本の最初の装丁には女神の絵が描いてあったって。これが女主人公の有り様を想像させる、ということだよ。教科書でも、必ず出てくる『こころ』のあの赤い装丁も印象的だったね。漱石は新聞小説の途中で死んでしまったんで、小説『明暗』は未完だから、女性主人公といわれる「お延」のその後はどうなるかわからないにもかかわらず、ある予想のもとに装丁画ができているのではないか、ということなんだ。つまりお延は女神だって装丁画がいうんだね。私はその読み方に反対なんだけどね、そういう読み方があることが装丁でわかる。漱石はあの世で『明暗』の装丁を見たらどう思うだろうね。

さてそこで今回の小説はどういう小説だ、どういうことになるかなあ。

ハートウォーミングな作品だということは、間違いないでしょう?父と子の物語として。ロードムービーのような進行によって父と息子が理解しあっていく過程が描かれている。まさしく映画に最適な物語です。父子が旅するところが、またいいですね。

アメリカの自動車による旅と違って、中国の南部山中の緑の中を二人が歩いていく、という状況が僕たちの想像をかき立てる。画像として頭に作られるわけです。とにかく緑という色が全体を覆っている作品です。

勝者にならなければ意味ないのか

報道で見る、若きセレブたちの豪奢な生活や金儲けの競争によって勝利者になることを夢見る若者、チャンスを狙って大都市に集まり、今を耐える人々。そんな中国とは無縁のかつての中国に庶民たち。そういうイメージに反して、この父子には正直心を揺すぶられました。地道に、正直に生きようとする人たちによって社会が成り立つのが、いまどうなっているのか。いや日本だってそうですけど、すごく心配にもなってしまいました。

でも、この作品で生きるような真面目な人たちが、中国でも日本でもいるからこそ社会が成り立つことは変わってないことじゃないかな。僕の周りの高校生たちだって、根本のところでは「まっとうに生きる」ということを考えていますよ。何年か前に、まっとうなことができなくなった財務省のお役人が自殺しちゃったということがありましたよね。周りの役人が不正義をその人のせいにしようとしてしらばっくれたという。あのことなんかにも、怒りを持つ友人は何人もいましたよ。

親子の心づかいと仕事の継承

さっきの話の戻るけど、父と息子の物語ということについて。有名なのは志賀直哉の父との関係についてだそうですね。さまざまな人が言及していると聞きました。志賀直哉にとっては父との相剋(?)は大きなテーマだったと。僕にはちょっとわかんないけど、そんなに父親とぶつかるもんですかね。確かに父親はウザイもんですけど、それは向こうも同じじゃないでしょうか。そこはお互いに嵐を避けてやり過ごすという知恵がないと。

この小説でも、必ずしも親子に気持ちのズレがないわけではない。父親の気持ちしかわからないところが多いですが、教えようとする親の言葉があまりに多いのがちょっと出ていますよ。その点、この息子は大人しいし、賢い。

そして、男は互いに自分の気持ちは語らない。これって今の僕も同じだ。親子で語ることはしない。小説の二人もうまく二人の関係を描いていると思うね。親子で相手の心中を想像するのみだ。

もちろん、この親子の互いの心遣いを感じますけど、僕はこの小説を仕事の意味という観点から読みたいと思います。

この父の仕事観は、生きるための糧を得る方法、という者ではないと思う。彼の仕事は郵便配達ではなく、人間どおしを関係させる連結器なんです。だから非常に高いプライドも持っている。それだけの重要さを自覚しているんです。作品から読み取るのは第一にそういう仕事観だと思います。

仕事ね。

昔買った本で、レヴィ=ストロースというフランス人が日本に来た時の講演を載せてあるものを思い出した。その中のインタビューで、レヴィ=ストロースはこんなことを言ってたよ。

私が今までに見て分かったのは、日本の伝統的技術のいくらかのものが、そのある過程について聖なる感情というか、ほとんど宗教的な感情を持っていることです。《……》ユダヤ・キリスト教的視点からみると、労働とは人間が神との接触を失ったために額かに汗して自らのパンを稼がねばならぬという一種の「罰」なのです。

『構造・神話・労働』クロード・レヴィ=ストロース

これが近代の中国でも、通用するものであったんじゃないかな。仕事は神の与えた苦しみではない。もっと聖なるものだというのは、東洋的な見方なんじゃないかな。

仕事をするってことは、「罰」ではない。これって「贈与」じゃない?この郵便配達は行く先々の人々に贈与して歩くという仕事をしていたのじゃないですか?

今の中国も、日本のタワマンに住んでいる若いリッチな夫婦なんかにもこういう仕事観を教えてやりたいな。

仕事ということを描いているなら、結局は僕たちの幸福ってなんだ、ということを考えさせるよ。そして、現代っていう時代についてもね。夢中になって仕事をしている大人たちはいっぱいいると思うけど、その夢中になるという内容を尋ねてみたらどうだろう、と思った。何か夢中になること、人生をかけるということの理由を聞いてみたい。家族のためとか、出世のためとか、ノルマがあるからとか。そういうのを理由にする人たちも多いと思う。だけど、この親父さんはなんのために頑張っているんだろう。郵便配達以上のいろんなことをしなければならないというのは、どうしてそうなったんだろう。

僕は贈与とかの意識はない、面白さがあったんだろうと想像します。構造って、無意識にできるものなんだから贈与でもいいんだけど、とにかく仕事が面白かったんだろう。違うかな。

さまざまな無自覚

山の娘と自分の息子について考えた父親について、ちょっと考えたんだけど。彼は自分の妻のことをかわいそうに思っているけど、その思いから山の娘のことをあれこれ考える。仕事が妻を苦しめるという事実から、この娘にとって息子に仕事を継がせてはたしていいのか、悪いのか。でも、父親はこの仕事を息子にさせるんですね。息子にはやらせないという選択肢は彼にはないんです。

子供が生まれた時に赤い卵を送るという行事も書かれていますね。こういう行事も、職業も、僕たちも含む社会の構成員は無自覚に行うもんなんですね。いや、それがいいとか、悪いとかいうんじゃなくて、あれなんの意識もなくやってるなあと思った。成人式とか卒業式とか、文化祭とか、修学旅行とか。それができないとなんで俺たちの学年はできないんだ、と騒いだり。学校とか、試験とかも。前例主義とか批判する人もいるけど、無自覚な前例主義批判がはやったり。

そうだ!教育のはやり廃りなんかそうよ。ゆとり教育が悪いとか、問題を自ら立てて解決する力が必要なんだとか。それが収まると、きっと新しい理論で学校教育も変えられるんでしょうねえ。外国から理論を輸入してねえ。言ってるうちにあたし、腹立ってきたわ。話し合いをさせなきゃならない、なんてさ。

ちょっとちょっと……。私のセリフがなくなる。

この息子の方も、当然かもしれませんが、無自覚の標本みたいな好青年です。そして、私たち読者も、「ええ若者ぢゃ」と称賛してしまうわけです。ハートウォーミングな話の中でも、そういう問題はあるんじゃなかなあと思うんだけど。日本の世襲制度なんかも同じかな。もちろん2世議員とか2世芸能人とか、代々続く文化人、ああいう連中についても、連想は広がるよ。

面白いことを考えるもんだね。

私は、犬について言いたい。(あっ、言われちゃった、という声)犬が泣かせる。ちょと擬人的すぎるような気もするけど、息子の兄弟みたいな感じ。この犬がいなかったら、物語はスパイスのきかないものになっていたと思います。犬の存在が読者にどう影響しているのかということを考えると、一つのテーマになると思う。一種のイメジャリーになっている。

そうなんだ。映画では本当にこの犬の存在が大きかった。たしか最後のシーンで犬が父親を離れて息子について行く、それが静止画として残っていたんじゃなかったかな。小説の最後をうまく画面にまとめていた。

それでも、父と子の山また山の旅は、父にとって「過去に別れを告げる」旅で、子にとっては「荘厳な第一歩を踏み出す」こと。そう書いてある。それはそれでこれは意味あるイニシエーションだったと言えるんじゃないか。そして、犬にとっては父から子へ繋いでくれるもので、単なるペットじゃないよね。「けじめ」をつけてくれる祭司なのよ。これは大事なことよ。時間ってダラダラ続くものでしょ。言葉が現実を切り取るように、こうしたことが時間に区切りをつけてくれるのよ。

父の幸せ、顔を出さない母

ついでに気づいたことを言わせてくれますか。

私は母親が直接的には出てこなかったことが気になりました。ほとんど登場していないんじゃないでしょうか。父親の留守中を母親が守るというのはそれはそれで現実にあることなんでいいんですが、このお母さんはたぶん、女の寂しさを乗り越えてきた人だったんでしょうね。でも夫にはそれが分かっていても……という程度の描かれ方です。

母親の描かれ方が大きければ短編としての焦点がボケちゃうかもしれない、ということはわかります。でも読者としては母親の心情がダイレクトに描かれていなかったということについて、注意しておくべきだと思うんです。

何を言いたいかというと、つまりこれは「男の物語だ」ということなんです。

それがこの小説の最底辺に流れていることなんじゃないでしょうか?

ほう。

本文の渡河の場面で、

今、息子が父をおぶっている。父のすでに年老いた身体をおぶっている。息子の腰と背中、すでに生活の重荷を背負っている腰と背中は、頑丈な障壁のように、山のように、鬱蒼と茂った林のように、彼をまもっていた。安全で、暖かな感じがあった。父ははっと気づいた。今や「いい思いをする」ことの意義を理解したのだ。彼はまさしく父たるものが得られるいい思いを楽しんでいた

というところがあるけど、たしかに母の「いい思い」はないね。でも、ないことがもしかしたらこの小説が成功したところかもしれない、とも私には思えるが。

しかし、「男の小説」か。

いい読み方を発見したな。

コメント