ホルストメール ——ある馬の歴史—— トルストイ

我が名はホレストメール

名はホルストメール。将軍の厩で生まれた馬であった。

馬番のネステルは百頭の馬を世話していた。その中の斑(ぶち)の去勢馬がホルストメールだった。彼はその模様のため疎んじられていた。

ネステルは馬群を放牧地の河岸まで追っていった。若い雌馬らはこのぶちの馬が歳をとっていることでからかったが、彼は群れから離れて眠り始めていた。彼は醜悪な老年馬だったが、同時に荘厳な老年でもあった。表情や態度にはなんとなく気高いものがあったからである。時が経つと雌馬ジュルドゥイバが先頭に立って動き始めた。若馬たちは彼をからかうような仕草をしていた。

ぶちの去勢馬が年を取り、痩せて醜くなったのは彼の罪だろうか。馬から見ればたしかにそれは自分の罪ということも考えられた。若馬たちも生涯の終わりにはみなそうなるのに、彼に侮辱、悲哀、憤激の情にとらわれないでいられなかった。自分の背にネステルを運びながら、この老去勢馬が何を考えていたか。しつこく情け知らずの若者たちが悲痛な気持ちを持っていたか、それとも老人特有の蔑むような沈黙の誇りを持って、侮辱者どもを許したか。

月光に照らされた広庭で去勢馬は周りの馬たちに物語りだした。

わしの名は系図から言えばムジーク一世、通称はホルストメールだ。お前たちがわしのことを知らなかったのは仕方がない。いまいちばん年寄りの牝馬ヴャゾブリーハが初めてわしを認めてくれたくらいだから。まさしくあの伯爵自身の愛馬レーペジを辱めたというので追い出されてしまったホルストメールさ。

わしは生まれながらのまだら模様で、非難のタネだった。生まれそこないとも言われたが、「だが、良い馬だ。とても良い馬だ!」とみないうのだった。

わしは母親と共に春まで馬群で共に過ごした。この幸せな生活は春が来るとすこし変わってきた。母親がわしに対する態度を変えていったのだ。ある日、おふくろは連れ出され、そのあとでドーブルイ一世が引いていかれた。自分は母を失ったと感じた。おふくろはしばらくして帰ってきたが彼女は若くなり、美しくなっていた。わしはおふくろがわしを愛していないことを見てとった。

8月にわしはお袋から離され同世代の仲間と過ごしたが、仲間のまねをして恋に夢中になってしまったのはヴォゾブリーハ。彼女とはとくべつ仲が良かったが、秋の終わりになってわしを避けだした。馬番どもはとんできてわしを打った。朝になると将軍や馬番が入ってきて「おそろしい叫喚」が始まった。その翌日を境にわしはいななくことをやめてしまった。つまり、今あるようなわしになってしまったのだ。わしにとっては可愛いと思うものが何ひとつなくなってしまい、わしは自分の中へ沈み込んで、沈思黙考するようになった。馬群の中でわしは急に全てを理解した。自分が永久に、どれほど遠く、彼女たち全てから離れてしまったかを理解した。

わしは、わしがぶちだというのでわしを非難した人たちの不公平について考えだした。わしは母の愛の変わりやすいこと、およびそれが生理的条件に支配されることに考えだし、とりわけまた、わしらに密接に結びついているあの動物、わしらが人間と名づけている動物の奇妙な種族の特性について考えだした。――その特性というのは、ほかでもない、わしが感じていながら理解できなかった飼育場におけるわしの位置の特殊性を作りだしているものなのさ。

――そしてその後馬番たちの会話から人間についての考察をする。――

「私の」という所有の語を、より多くの名詞に対してつけることのできる人物が、より幸福だ、と人間は考える。

「私の家」、「私の土地」、「私の女」!

それでいて、その家に住んだこともなければ、その土地を見に行ったこともなく、自分のものだと思い込んでいた女が、ほかの男と通じていたりする!

その後わしは伯爵の馬レーベジと競走して追い抜いてしまったことがあった。将軍は一刻も早くなるべく遠くにわしを売り飛ばして、噂も聞かないようにしろ、と命じた。さもないと伯爵に知られてまずいと判断したのだった。わしは仲買人から軽騎兵に買われた。みんなの前には愛と名誉と自由があったが、わしの前には生涯を終えるまでの労働と屈辱!それはわしがぶちであったためさ。

この主人は軽騎兵の将校だった公爵で、わしにとってそれは生涯でいちばんいい時だった。わしは彼を愛したし、今も愛している。それは彼が美しくて、幸福で金持ちで、そのため誰をも愛さなかったからだった。わしを殺してください。追いまくってください。そうすればわしはますます幸福になれます、と願った。

2年間の幸福なときも終わった。

わしは公爵を乗せて競馬場に入り橇を引いたまま他の馬を抜いて走ってしまった。群集があとについてきてわしを譲れと公爵に言ってきたが侯爵は笑って断った。そしてすぐに自分の愛人の元へと走らせた。ところが、その女は他の男に心を移してしまい男と逃げてしまったのだった。公爵はわしをビシビシ打ちひた走りに走らせ、それを追わせた。その無理な走りがわしを衰弱させ、病気になってしまい、結局ある伯楽に売られてしまった。さらにあるお婆さんに売られ、商人、百姓、ジプシーとわたり、そしてここに売られてきたのだ。――これがホレストメールが夜に仲間にした話だった。

翌日、主人が軍人を客として連れてきた。主人は自分の馬を自慢したがったが、客はかつての自分の馬のことを話そうとするのだった。ホルストメールは、この客人がかつての愛する主人、セルブホフスコイであることを知ったのである。

客はそれまでに金を蕩尽したあげく、なお借金を背負っていた。彼はその面で主人に対して負い目を感じながら接待されていた。しかし男はいった。「あれは確か、42年のことだったよ。僕はモスクワへ出たばかりで、ある伯楽のところに行ってみるとぶちの去勢馬が一頭いる。何もかもそろって良い調子だ。気に入っちまった。値段?千ルーブリ。大いに気に入ったので、さっそく買い取って乗り始めた。あれだけの馬は僕も持っていないし、君だって持っていない。将来だって持てっこないよ。

それはリューズヌイ一世の仔、ホルストメールというが、ぶちのために厩頭の手に入り、あいつがそれを去勢してしまい伯楽に売ったんだ。いやもう、あんな馬には二度とお目にかかれないよ、きみ。あああの時はよかったなあ!」と言っていた。

ホルストメールはこの夜から五日後、馬医によって疥癬だと宣告された。主人はそれを嫌い、今日中に屠殺してしまうように命じた。

ホルストメールは咽喉に何かされたのを感じ、それから液体が胸に流れ出たのを感じた。大きな息をつくと生涯の重荷がすっかり軽くなるのを感じた。いっさいがすっかり新しくなってきた。

夕方ごろ森の谷間では、狼の子が嬉しそうに馬肉を親から与えられていた。

世間を渡り歩いていたセルブホフスコイの死骸は、ずっとあとで土中に埋められた。彼の身体はどの役にもたつことはなかったうニークだね。この死人を弔う人たちは、立派な軍服と磨き上げた長靴をそのままに、すっかり土を被せてしまうのを必要なことと考えたのである。

ロシアの小説ってあんまりはやらないだろ?大学でも、他の外国文学より勉強する人が少なくなってるんだって。ロシアという国への返還や批判も多くなっているしな。しかしここも考えどころだよ。こういう時だからこそロシア語やロシア文学を勉強する人が必要なのかもしれない。もちろん自分の適性を考えてね。

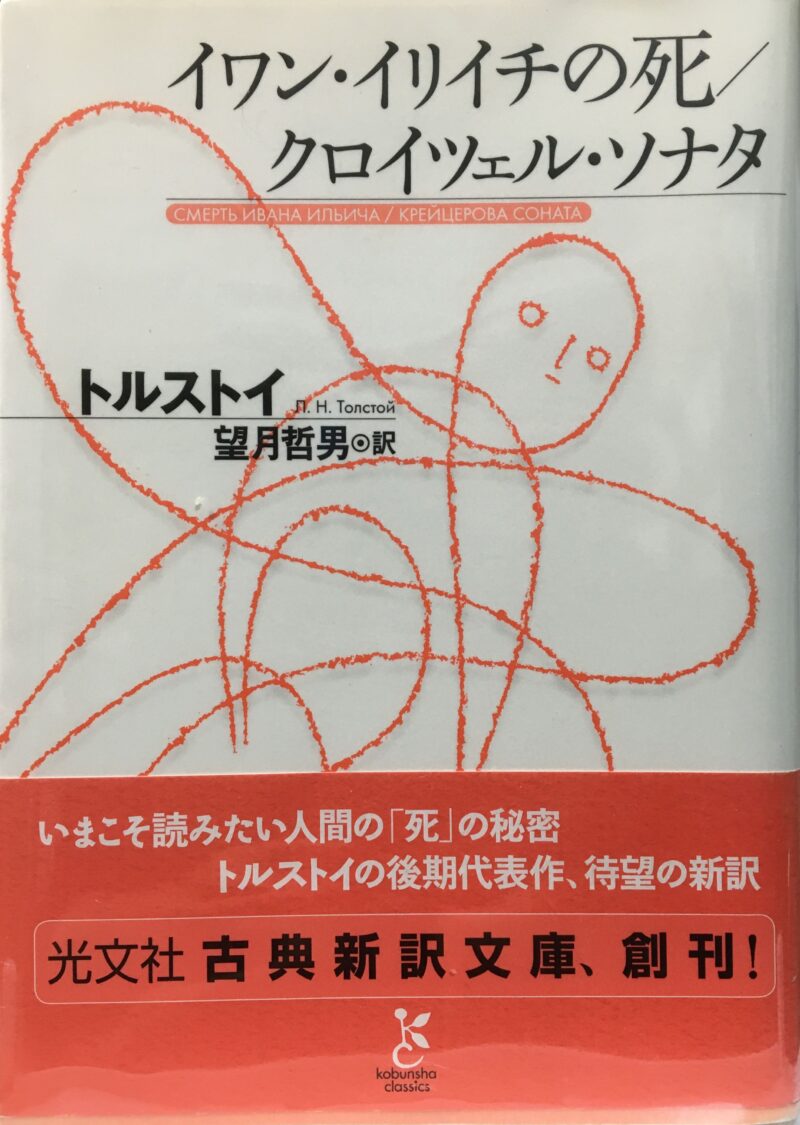

というのも、今回久しぶりにトルストイを読んでみて、このような小説は、絶対埋もれさせてはいけないと思ったんだ。ほとんど読んだことがない作家たちだから恥ずかしい限りだが(カラマーゾフも本だけ持ってる)、トルストイやドストエフスキー、チェーホフなんかもっと読んでおくべきだね。トルストイは『イワン・イリイチの死』を以前読んだけど、今回の小説と通じるところがあるな。まあ、もっと読まなければいかんね。

しかーし、ほんとにロシア人の名前は読みにくくて、覚えにくくて。私の場合、ここを乗り越えるのが大変だよ。今回も、名前をメモしながら読んだんだが、人名、地名ともすぐ頭から離れちゃって困った。君たち、どうだった?

漱石の『吾輩は猫である』を思い出す

僕も馴染みがないんで本当に困りましたよ。同世代の若者にもロシアのことがあまり広まっていないので、却ってこういう時こそ知識を入れてやろう、と思って読みました。まあ不純な動機ですが、意外に話の流れは頭に入ってきた。それに途中からのホルストメールの語りは独特で、面白い。これはあとで誰かから意見が出るでしょう。とにかく、意外な面白さがあって、結末も現代的な小説よりもよかったですよ。

私も同じような感想。初めの方の自然の描写は、正直退屈だったけど、ホルストメールの独白は面白かったな。たぶん他の馬も、興味深く聞いていたでしょうね。漱石の『猫』を連想しなかった、みんな?

『猫』は子供版しか読んだことないけど、僕もそういう感じだったなあ。どっちが先か知らないけど、どこかで設定のパクリがあったのかな。まあ、そんなことはないと思うけど。

漱石が『猫』を通して近代の日本という国を皮肉り、批判して書いたのは、トルストイに関係あんのかなあ。この手法ってすごく有効なんじゃないですか?漱石は文明を、トルストイは人間性を批判的に描いたんですね。

人間じゃない動物に語らせて、人間のおかしなところを「なるほど」と気づかせるんだね。今回はそれが利いたな。

でも、そこんところは後にして、まずホルストメールの生い立ちから順に考えてみないか。

なら、まず「ぶちで生まれた」という点だよな。馬の模様ってそんなに嫌われたりするもんなの?

なぜ人は馬の模様で差別するんだろう

それは前提として考えておかなければいけないことでしょ?今の私たちにはわからないことです。でも、現代でもある、差別の問題を思い起こす。馬の模様なんて、と思いながら、うちの年寄なんか、赤い車では知り合いのお葬式に行けない、なんて年寄りが言い出すし。これも一つの変な区別でしょ。その他にも、女性差別や人種差別、同和問題なんかその差別意識の原因までわからないものもある。理由も何もわからず差別したり、忌避したり、なんでかね。

それはたしかにそうだ。いろんなところであるね。SNSなんかでも、おもしれーから、とか、あいつら気分悪いから、とか、匿名性のうちにこもって批判する。でもおれたちだってそういうことあるのね。かつて感情的になった総理大臣がいて、「こんな人たちには負けられない」なんて言ってたけど、あの人も理性的になれないような人だったような、ね。感情だけで判断するやつ多すぎるね。

この小説の場合、本人の責任でもなんでもないことでの疎外を受け、それ以上に母の愛を受けられない境遇が語られる。もちろん動物としては当たり前のことだが、明らかに精神的に母の無関心が自分に影響したと考えている。もっとはっきり言えば、女としての母を知らされるんだ。

このホレストメールの生涯の出発点として、孤独な疎外感というハンデを了解して読み進めることを読者に強いている。

ここでも主人公の資格が見られる

そこなんです。彼が物語の主人公になる資格はそこに必ずと言っていいものがあるんです。それは能力の高さ、です。物語の文法と言っていいんじゃないですか。お約束ですよ。

彼が自分を語った時、第二夜だったかな、「今あるようなわしになってしまったのだ」ということになったのも、物語の主人公の資格なんだね。苦労がね。

「馬群の中では誰も笑いこそしなかったが、わしは馬たちの多くが礼儀を思って、わしから顔をそむけたのに、気がついた」と書いてありますね。これが悲劇なのは彼の能力の高さという設定によって、強い力でわれわれに迫ってきるわけですね。

要するに、生まれがいいか、知力体力が優れているか、あるいは道徳的な性格とか、こういう点がないと主人公にはなれない、ということじゃんか。おれにあるのはイケメンの顔だけだけど……。 (冗談もほどほどにしな、って声)

まあ、それはとにかく、もしかしたらそういう主人公からの脱皮が現代の物語の一つの方法かもしれない。でもさあ、映画なんかで伝統的な主人公じゃないと、苦しい経験のあと最後に成功したり、幸福になったりしても、全然納得できなくてつまんなく感じてしまうのはあるよ。

やっぱり物語のコードとしては、苦労、不運を克服するのは最低限の主人公の資格であり、その役にふさわしい役者にやってもらわなくちゃ、ということかな。イケメンとか美女とか、性格のいい娘だとか。

さて、馬の独白にある人間批判はどう思う?

人間の本質批判 現代思想に通じるもの

これは面白かったな。所有の欲望ということですよね。全くお馬さんのおっしゃる通りだ。

人間の所有欲というものが倒錯している。それに気もつかず、自分たちが全生物の頂点にいるいる物だと思い込んでいる、ということかな。高慢な生き物だということですね。特にこの言葉が頭に残ります。ホルストメールが聴衆に語った、第二夜の言葉です。

彼らが鞭のことや、キリスト教のことを言っていたのは、わしにもよくわかったが、自分のとか奴の仔馬とかいう言葉、それによってわしが、人間がわしと厩頭とのあいだに何かの結びつきがあるらしく考えているのを見てとった言葉が、果たしてどんな意味を持っているのかは、その時のわしには全然真っ暗であった。その結びつきがどういうことにあるのか、当時のわしにはどうしても理解できなかった。ただずっと後になって、わしがほかの馬たちから分けられた時に、初めてその意味がわかっただけさ。当時わしはわしをたれそれの持ちものだということが何を意味するのか、どうしてもわからなかった。このわし、つまり生きた馬をつかまえて「わしの馬」という言葉が、わしには、「わしの地面」とか「わしの空気」とか「わしの水」とかいう言葉と同様に、不思議なことに思われてならなかったのだ。

しかし、これらの言葉は、わしに大きな影響を及ぼした。以来、わしは絶えずこのことについて考えたが、やっとずっと後になり、人間といろんな関係を持った後になってはじめて、この奇妙な言葉に人間がつけている意味を、理解することができた。その意味というのは、こうなのだ――人間というものは、この世では、事実でなく言葉によって左右されている。彼らは、、何かをするとかしないとかいう可能性よりも、さまざまな事物について、自分たちのあいだで約束された言葉を語る可能性のほうをむしろ愛している。彼らのあいだで極めて重要とされている言葉は、わたしの、おれの、自分のという、彼らがどんなものについてでも、生物にでも、無生物にでも、地面や、人間や、馬などについてまで用いている言葉なのさ。同じ一つのものに対しては、彼らは、ただひとりの人間が、自分のという言葉を用いるように、協定している。そしてこの、彼らのあいだで約束された遊戯によって最も多くのものに自分のという言葉をつかうことのできる人間が、彼らのあいだではいちばん幸福な人間と考えられているわけだ。

《……》

ここにおいてか、いまやわしは確信しているのだが、つまりこの一事のうちにこそ、わしらと人間との本質的な相違があるということさ。だから、わしらはもう、人間にたいするわしらのその他の優越点のことは言わないでも、ただこの一事だけでも、生物として、人間より高い段階に立っているのだということをはばかりなくいうことができる。

なんという天才的な馬でしょうか。私は全く彼のいうことに同意します。この部分は前に授業でもあった、フェティシズムと関係する話ですね。人間はできるだけ多くのものが欲しい、と考えているのではない。そうではなくて”できるだけ多くのものを、自分のものと呼びたい、と考えているんだと言ってるんです。私たちの欲望は、本来あって良いものとは違うということでしょうか。こういうところは、きっと馬とか、猫とか、そういう連中にしかわからないものなのかもしれませんね。所詮我々人間には分からなもの。

そうだね。今引用してもらったところはほかの人も注意して読んでたところだろうね。

それについても、ひとつ紹介したい評論があるんだ。実は、この文章があったから、トルストイのこの小説をみんなに読んでもらったんだけどね。その評論とはロシアのシクロフスキーという人の『散文の理論』という本の中の「方法としての芸術」という文章なんだ。1925年に出ている。古いね。ロシアフォルマニズムという一派の代表的な批評として知られている、ということだが、そんなことよりも、小説でも絵画でもなんでも、芸術というものはこういうものなんだということが書かれている。みんなは、芸術ってどういうものだと思っている?

いやあ、なんかすごい価値のあるもの?美しいとか、他にはないとか、独特なものじゃないといけないような気がする。

特に、ポップアートなんか缶詰だの箱だのをコピーして、何億円とか値が付いているニュースで言ってた。わけわかんないですね。もしかしたら芸術として世に出て認められたものを芸術という、そんなことじゃないんでしょうか。そういう論理ってありますよね。

ちょっと待って。今まで聴いてきたことに少し異論があるんだけど。私、フェテシズムってなんかいやらしいという感じがしていて、黙っていたんですけど、それって否定的に評価されるもんでしょうか?本質から逸れたものへの執着っていうとそれはそうなんだけど、まず本質って何かという議論は必要じゃないですか?小説ってそれ自体フェティシズムじゃないかなあ、なんて思っちゃうんです。よくわかんないことに口を挟んで申し訳ないですけど。

いや――。私もよくわかんない、ほんと。でも言いたいことは言いてみようよ。私もそうするよ。

人間がなんかズレたものに執着するという話は、一応わかるんですけど、たとえばちょっと私興味あるものがあって、それは曜変天目というお茶碗なんです。日本に、というより世界に3個(どう数えるのかわかんないですけど。客かな?)だかしかないというもので、茶碗の中にポツポツと星みたいな模様がある、綺麗な紫のもの。写真しか見てないんですけど、すごく綺麗です。でもそれって本質は食器ですか?それ自体の美ですか?ホレスとメールなら、食器に何億。何十億、もしかしたら何百億の価値を持たせるなんて、人間の欠陥と言うんじゃないでしょうか。

そう考えると、便器を置いておいてアートだ、と言うんだってアリだし、全てのものがフェチの世界で存在してるということが言えるような気がするんです。

「異化」妻も恐怖も腐らせないように

そうだね。その辺の議論は哲学だね。確かそういう批評があったと思うんだけど、私もよく知らないな。(実は丸山圭三郎の本を持ってた。ツンドク本だった)美とか善とかも説明し難いものだね。しかし、この話は面白いと思う。小説を読む者としてもっと知りたいね。いい意見を言ってもらったな。できたら**さんも深めてみてよ。

さて、「方法としての芸術」だが、この文章の中で、シクロフスキーは「事物を意識せんがために、石を石らしくするために、芸術と名づけられるものが存在するのだ。」と言っている。無意識に中で生活し、行動が習慣化していくと、「自己運動は、事物、衣服、家具、妻、そして戦争の恐怖を滅ぼしてしまうのだ。」とも言ってる。そしてね、

「知ることとしてではなしに見ることとして事物に感覚を与えることが芸術の目標であり、日常的に見慣れた事物を奇異なものとして表現する《非日常化》の方法が芸術の方法であり、そして知覚過程が芸術そのものの目的であるからには、《……》知覚の困難さと、時間的な長さとを増大する難解な形式の方法が芸術の方法であり、芸術は事物の行動を体験する仕方であって、芸術のなかにつくりだされたものが重要なのではないということになるのである。」

とまとめてんだわ。

つまり、キーワードは「非日常化」なんだ。日常性はモノを腐らせてしまい、なんと恐ろしいことに妻も腐らせ、戦争に対する恐怖も腐らせる。それらをしっかり見せてくれんのが芸術なんだってことだな。いや、そう書いてあんのよ。

いまの芸術観はこういうことが主流なんだ。普通それをまた「異化」と表現する。芸術とは異化である、というように。

その例としてシクロフスキーはトルストイ『ホルストメール』を引いているの。馬に人間を語らせるという手法で読者を日常性から醒めさせるわけだね。

人間は事物を”自分のものとして名付けたい”動物なんだと。

そこが漱石の『猫』と同じ意図なんですかね。猫が先生のところに集まってくる人や世間を批評するというバカバカしさのなかで、ふと気がつく読者。これが異化作用ということでしょうか。

だけど、そういう感覚っていうのも、だんだん陳腐化していくんじゃないですか?

それは宿命だろう。だからこそ芸術っていうものは永遠に求めていけるものなんだよ。考えようによっちゃあ、日常化こそが異化のエネルギーだって考えることもできるし、そら、前にも言ったショーペンハウアーの「退屈」というのも、それなしでは芸術もできないだろうから。

もうひとつ、考えたいのは最後のホルストメールが屠殺された場面と、かつての主人の死骸が埋められるところの比較です。トルストイという人の生真面目さがよくわかるようなところですが。

まず、馬の死についてはどうですか。変な言い方ですが、僕はこの表現を新鮮に感じました。そして、安心感を持ちながら読むことができました。

『イワン・イリイチの死』は読んだことがありますが、「つまりはこれだったのだ!」「なんと歓ばしいことか!」と言い、「「死は終わった」「もはや死はない」でおしまいになりましたね。あれ?同じことかな……って思いました。こういうふうなら、いいんですけど。本当にそう思います。救われて終わりたいです。

いや、『ホルストメール』では確かに馬は救われているけど、人間はどうかな。セルブホフコイは「皮も、骨も、彼のはなんの役にも立たなかった」とあるよ。新しい軍服と磨き上げた長靴とともに土の中へ入るんだよ。これが物語の結論なんだよ。寂しい物語だよ。

でも、私はちょっとここの結末は小説としてどうかなあ、と思ったわ。何か道徳的押しつけと教訓のあからさまな感じがして。興醒めの感がなきにしもあらず、って思わなかった?

コメント