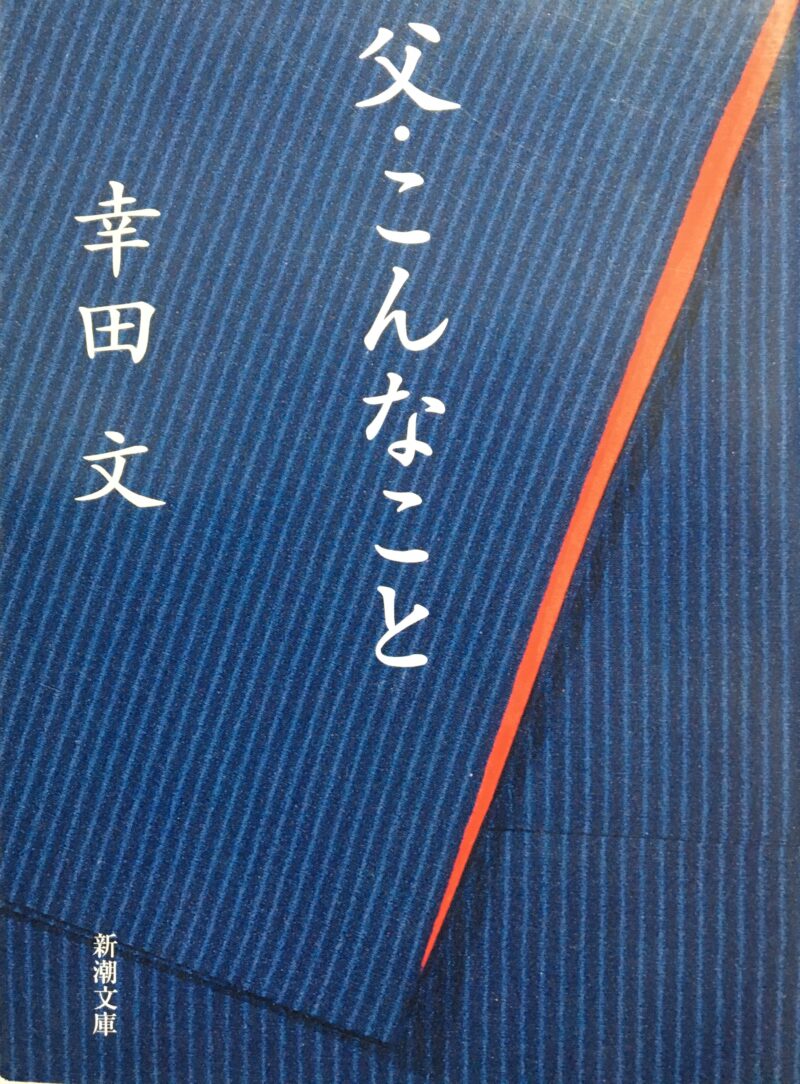

『父』

父幸田露伴が疎開したところは千葉県菅野。空襲で向島蝸牛庵から疎開して、昭和22年になっても、そこに私と娘もともにいた。空襲以来父は寝たきりになってしまい、7月に入ると私と小学生の娘は交代で看護と炊事を負担して生活していた。起床するとすぐ雨戸を払い、掃除。助け起こして起床し、口も洗った。片方は煙草盆に火を入れ、茶を焙じ、朝食を用意し、片方が給仕している間に片方が牧場で牛乳を買ってくる。しばらくして父はお経を誦む。こうしたことが「間拍子よく」すすんでいかないと、父の機嫌は悪くなっていった。

この土地に移って一年あまりだったが、ほとんど父の名は近所に知られていなかった。おばさんたちには最初私は老人の妾と噂されたが、時に「お宅の旦那は偉い先生だって云うけど、本当かよ」と問われたのだった。露伴として、文学博士、学士院会員、芸術協会員、文化勲章と、ヤダしくしっているのは真ん前の市役所の課長さんくらいだった。

約40年前、父は妻を、私は母を、花ふぶきの散る日に失っていた。それから父は私に家事から何からを厳しく教えた。今父は病床にいて、私は看護しながら年寄りの体というものが人に気遣いをさせるものだということを感じた。昭和22年7月11日午後2時、2度めの口内からの出血があった。私、玉子、弟子筋の土橋さんの3人もただ事でなのを感じた。出血の後も、父は寝ていて、それからそれとなにかかを見つけては、注文を出していった。ある時は強引に、ある時は頼み、またある時は冗談にして、次から次へと文句を云っていた。私は3度めの出血を見て、父の口中のためにと氷を探しまわった。

13日は土橋さんが自分の用事で会津に行く予定が入っていた。私は行ってしまわれたくなかった。土橋さんは自分の全時間を父のために捧げても悔いない人だったが会津に行かないように頼みに自宅に行った私に、「奥さん」と制し言った。「年寄りをしょっていれば、そういちいち驚いていた日には何もできやしない。とにかくぼくは出かけます」と。

私はたまらなく羞かしさがつのり、あわてて門を出た。ああしまった。頼むべきことには、おのずから限界があったはずだった。私はまた馬鹿をしてしまった。早く帰ろう。そう思った。いつの間にか馴れてずうずうしくなる心。人は自分の望む通りになると思い切って疑わない。慢心、それをはじかれたこの気持ち。一本立ちでいられなくなる依頼心、露伴の威力をいつの間にか心の底で人に押し付けがましくしているいやらしさ。父は人に強いることが嫌いだった。そう承知していながら父の名を云って行われなかったときに感じる侮辱感、寂しさ、怒り。困りさえすればなんでもすぐおとうさんと云って隠れようとする。自分を嫌になるもとばかり集まってできているような私だった。私は自惚れていた。使えば役に立つかもしれない肩書も父にあった。訴えれば益の生じるかもしれない筋もあった。私はそれに縋るのは嫌だったが、一方で私は追い詰められていった。

看護は実に父とのいさかいだった。父は私の看病をことごとに託ってばかりいた。病人に対する心持ちの粗雑さ、操作の不手際、何もかもが気に入らないことだらけrしかった。不満足が皮肉になって飛んできた。不平が慨嘆調で投げかけられた。父も子も老いててますます頑なで意固地だった。「薑桂の性老いていよいよ辣なり」と聞かされていたが、親子ともそれである。

「看病人のくせにおまえは黙っていろ。お経に慳貪邪見ということばがある。おまえはわたしに逆らったことを悲しむときが来るだろう。かわいそうなやつだ。」と父は私にいった。

夜になって、蚊取り線香がないのに気付き、今は自分が外に出られず、病人のために必要なそれをどうしようと当てもなく路地を出たり入ったりしていた。そこへ煙草の赤い火が見えた。少し奥に住んでいる若い寡婦で、物怖じしない態度ゆえに噂の種を近所にまいてしまうような人だった。生活のために、どろんこになって仕事をすることもあれば、白粉を塗って飲み屋の女中さんにもなるといった才覚のある人。人からは「段を落とした扱い」を受けているおふぢさんは、その扱いを分かっていて、対等な口を利くような人だった。

”人間一生運の下敷きで負けて暮らしちゃおもしろくない、そんなふてぶてしさが時に容易ならざる根性ともこわがられ、高慢とも謗られているうち、窮迫は逼る。この頃は見てきたような話も伝えられ、たしかに石もて撃たれるものだと評判は決められていた。そっちがそうなら、かえってこっちでも近所は見限ったと、しゃあしゃあとすわり込んだ様子だった。よく似た風景のなかを何年か前、私が通っていた。”

このおふぢさんが家から蚊取りを持ってきてくれた。

19日になると父は食欲をなくし、20日氷を欲しがるようになった。氷は今や貴重品で、あちこちに捜しに出かけやっと手に入れた。21日にはビールを吸い口で飲んでだいぶご機嫌な悪態をつく。22日私は前よりもいい人になったようだった。怒りも少なくなって父への感動も深くなったが、一方焦燥も募ってきた。死の行事――つまり重体・臨終から葬式終了までの支度を考えざるを得なかった。露伴家は裕福ではない。全てに不備を埋める心遣いをしなければならなかった。待つ、というのもおかしなことばだが、私としてはふるえながら精一杯に突っ張るつもりだった。実に幸いに戦争が私の愚かな貯蓄を一切焼き払ってくれていた。

看病している私にはいろいろなことが言われた。「先生は国宝的なかただから、どうかしっかり御看病願いたい。あなたも辛いことがおありでしょうがりっぱなおとうさまをおもちになったのだからご辛抱なさってください。」しばしばそう言われた。何をか言わんや、である。

23日は父の誕生日祝いをした。この時のお膳にも私は大変な思いをした。父は粗末な膳を丁寧に見て、そしてにこりとした。

27日には露伴はだいぶおとなしくなっていた。この日、父はやや長く私と話した。(このことは『終焉』に書いた。)

29日父は終日息をして半眼でいた。夜中に突然痙攣を起こし私は恐ろしくて膝立ちしてしてしまい、出版社の小林さんが「先生」と呼んで、脈をとった。脈をとって「1時15分」と云った。しかし15分後も発作があり、また15分後にも発作があった。30日朝、私が「おとうさん、先生が見ていてくださるうちに文子がお口を洗ってあげましょう。それでないと心配ですからね。さ、綺麗なお水をあがってください。」割り箸の先に脱脂綿をつけ、氷の水を飲ませた。ごくりと喉仏が動いて通っていった。ややしばらくして、医師が聴診器をあてたまま、「そう、心臓が止まりました」と云った。

父は死んで、終わった。

厳しい家庭教育をする父親

あるいは、これは小説として読まれる作品じゃないかもしれないが、しかし、ひとつの物語としてあえてここでみんなに読んでもらって、感じたことを語ってもらいたい。ただし、できれば感動や批判そのもの以外に、どうしてそう読み取ったのかを説明してもらえると非常に嬉しい。それがどう読者の胸に入っていったのかを言ってもらえたら……。

どうぞ、思ったことを言ってみて。

私、幸田文という人も露伴という人も、聞いたこともありませんでした。二人とも、文学史に残るような人なんですね。ネットで調べて知りました。本文だけでは、私たちの世代は事情がわからず、苦しいですね。でも、いろんな事情がわかると、父、娘、孫という関係や弟子、出版社の人、医者という人たちの人間関係が分かって、この授業をとって得したなあ、と。そうでなかったら、この露伴家の人々の作品なんて絶対読まなかったと思います。

それと、私の父は本当に優しい人で、私が音大か一般の大学か、進学を迷っている時にお金がかかっても自分の行きたい方へ、と言ってくれたんです。そういう父なんですけど、今回の作品を読んで、実の父にちょっと物足りないような感じがしちゃって。これまでずっと優しい父親として接してくれたのに、そんなふうに思っちゃったのは、良かったのか、悪かったのか。結局受験は両方受けてみてから、ということにしたんですけど。

頑固で。どうしても越えられないような壁のような父親ってどうですかね。今でもこんなお父さん、お母さんっているのかなあ。

なるほど。私、前にも言ったかもしれないけど,

今の、小池の話からちょっと言っておきたいことがあるんだ。

最近の高校生の生活は規制がどんどん少なくなってる。たとえば出席日数の規制、服装の規制、地域社会とかの学校への目。どんどん学校が「お客様は神様」目線へなっている。一方子供を持つ家庭は学校サービスに対して「万能な消費者目線」だ。出席日数の規制なんか、ゆるくすることにいちがいにいけないとは言えないことはわかる。でも全体としてこの学校という場が「サービスの提供、消費の場」になってることは疑いない。これが私の信じる(?)内田樹の言説だった。

でもビートルズはなぜ出現したか、それができたのか。それは現実の大きな壁が奴らの前に立ち塞がったからだろう?壁がなければカウンターカルチャーなんてありえないんよ。いくら受験サービスをしてくれる学校行っても、それで使える「開拓的エリート」なんて、特に人文分野では出てこねーよ。

ついいつもの地が出てきちゃったけど、親もそうなのよ。難しいよなあ。露伴みたいな親では今の時代子供は潰れちゃうだろうし、甘やかしばかりの親(君の親のことでなないよ)だったら、伸びる芽も育たないかもしれないし。小池みたいに思うこと自体健全で、好ましいよ。大丈夫!

『濃紺』 都会的な粋(いき)とは

私は幸田文の『濃紺』って読んだことがあります。濃紺って下駄のはな緒の色なんですけど、特に下駄の板目、柾目などで生じる高級品とそうでない品の違いが客の心理に影響するっていう話で、いかにも江戸っ子の粋好きな価値観が心に残りました。これなんか前やったフェティシズムの話なのかもしれませんが。興味深く読みました。批判的な感想が残りましたが、職人のプライドということも出てきたところは良かったです。

結局この人には、(もしかしたら父の露伴にも)共通して強い意識は江戸っ子のプライド、ということじゃないかと思いました。誰でもそう思うでしょう。私にはちょっと鼻につく都会生まれのプライドなんです。田舎くさい野暮ったさへの拒否感はもうどうしようもないですね。

それにまず。独特の言葉遣いがあるな。『父』でも「まじりまじりとしていた」「こわいように居しかんだり」「砂道が毎日の照りでぽくぽくに乾いて」など。これはわざわざこういう語を使っているんじゃないですか。辞書にあるのもありますけど、通常そういう言い方しないぞ、ということはないのかなあ。

さらにまだある。着物や身につけるものへの執着が見られること。住居も含めてこれらが全て質素でも清潔で、簡単にいえば、貧乏はしていても野暮ったくなく生活すること。見栄っ張りでいい。粋でなければいけない。こういう価値観がすごく匂う。

この文庫本の中に、『こんなこと』という作品の収録がしてありますが、それに樋口一葉の妹が幼い文のいる露伴家にきた時のことが書いてある。この妹の、邦子さんの描写がこうです。

色白にすらりとして、高い鼻と鮮やかに赤い口をもった西洋人のような美しい人、半襟は男物の黒八を重ね、下駄は糸柾の両ぐりに白鼻緒、地味は粋のつきあたりといったすっきりした様子で、、盆暮には礼儀正しい挨拶と多分な贈り物を持ってきて来訪する。

あえていえば、都会的ないやらしさ。それを感じます。こういうところ、私は嫌です。嫉妬心からかもしれませんが、私みたいな田舎者にはこの人の作品は体質に合いません。

そういうのも健全!良いよ。

いや、反対に僕はこういう「文体」を感じる作品は新鮮だと感じました。「都会的な匂い」「洒落たイメージ」を言語で作るということは、決して悪いことではない、軽薄な仕事とも言えない。ひとつのオリジナリティーの創作でしょ。好き嫌いは別にしなきゃ。僕は「気障」だって立派な主張だと思いますよ。

制服のない学校が、神奈川の公立高にもあります。ちょっと平日に行ったことあるんですが、女の子なんかがおへそを出した服着て歩いてる。あれなんかどうです?私それが不真面目だなんていうことにはならないと思うし、うちの学校なんかも、早晩そっちの方向に行くんじゃないかな。当然厳格ないわゆる校則がある学校だって、あっていいと思うんだけど。つまり、そう「多様化」よ。

『終焉』に見える親と娘

ちょっと作品に戻そうか。

『終焉』はどうだった?『父』と『終焉』を絡めてでも良いけど。わたす自身、この小説をぜひ読んでもらって、いろいろ言ってもらいたい、と思っていたんだよ。

『終焉』

『父』と重複したところ多いが、実母の記憶や継母のこと、私への家庭教育などが書かれている。特におはんの癇癪。「エエきたならしい。意気地のないざまだ」と出血の時の自分への罵倒。心配する私へ「またはじまった、おまえの素人医者は、置いておいてくれ。つべこべいう間に素直にやれ。猿は血を見ると騒ぐというが人間のサルも始末が悪い。」という。

そして7月25日露伴は眠らなくなっていた、「痩せましたね。」「こうしてあっちへ向けてもらったりこっちへ向けてもらったりしているうちに、自然の時が来る」とさりげなくいう。「おとうさん、そうなりますか」「なる。」くるりと眼球が動いて、血の人同じ優しいあわれみの眼差しが向けられ、深い微笑が湛えられた。それに対して「おとうさん、えらいなア」と絶叫すると「なんだ」という。「なぜさ。」「だってみんなまだそう思わない。」露伴は笑って「そのくらいのこたァおまえ」といった。空襲の日には文子は死んでもかまわん、それだけのことさといった、同じ目をしてきつい瞳だったものが閉じられ、微笑がひろがった。私は幸福であった。

27日に父は居眠りから覚めた。

父ばかりがぽっかりと目を明けていた。ゲッセマネの園。はっきり覚めて、氷をかえたり果汁をあげたりして雑談をした。そのうち、「小石川のうちはどうした」という。「さあ8月一杯と言いますが。」「そうはうまく行くまいが、今年中にはかたがつくな。」「土橋さんを突いたりゆすったりしたが、石の如く感じなかった。時にあわずだと思い、やめた。評釈のこと出版のことは度々話していたが、今もまた承知していることを確かめるように話した。「七部はあれはもうできちまっているんだよ。おまえは心配はいらないよ。」仕事には一切関係しなかった私だから、説明しておくつもりらしかった。「本の方もすぐに出るね、うまくいってるね」と念を押して、「何もみんないいね」と実に楽な話し振りをした。明瞭な返事をし、うなずいて受けた。

仰臥し、左の掌をを上にして額に当て、右手は私の裸の右腕にかけ、「いいかい」といった。冷たい手であった。よく理解できなくて黙ったいると、重ねて、「お前はいいかい」と訊かれた。「はい、よろしゅうございます」と答えた。あの時から私に父の一部分は移され、整えられてあったように思う。うそでなく、よしという心はすでにもっていた。手の平といっしょにうなずいて、「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と何の表情もない、穏やかな目であった。私にも特別な感動も涙もなかった。別れだと知った。「はい」と一言。別れすらが終わったのであった。

父親と私の気持ちのぶつけ合いが書かれているが、この父と娘の最後の会話、グッときちゃうねえ、正直言って。露伴は最後までかっこいいし……。

「お前はいいかい」という問い 万感の思い

言わなくてもいいことなんだけど。私も実は母親と二人暮らしで、お母さん大好き人間なんです。母の愛を疑ったこともなく、でも時に気持ちのぶっつけ合いになりますが、私より母の方が激しいです。ここに書いてあるような気持ちの不満は、よくわかるなあ。でも、こうして作者の幸田文の書く文章を読むと、やっぱりエゴだと感じてしまいます。親子それぞれのエゴですね。だって、父は父の生き方を最期まで貫こうとするし、娘は娘なりにせめて最後だけは地上に降りてきてほしい、そういう気持ちじゃないでしょうか。

それでも、「お前はいいかい」という言葉が全てを物語っていますけど。

『終焉』で描かれているのは、同じく父の命尽きる前までの作者とのやりとりです。『終焉』で書き漏らしたことや葬送に関するエピソードが「菅野の記」以降の「葬送の記」「あとがき」で書かれた、ということですね。ここでいちばん『父』で読み応えのある部分は、『父』で「そのことは『終焉』に書いた」とある、まさしくその部分です。

昭和22年というと、文は40代初めでしょう。しかしずっと文の心にあったものは、「おとうさんは私を愛してくれたのか」という疑問だった。この時代ではそろそろ初老の女としての感情として、これは珍しくはないんでしょうか。あるいは年齢とは関係ない生きている女の心の底なんでしょうか。

当然随筆であれなんであれ、作者はフィクションを語る自由があります。当然親より自分とか、そろそろどう生きるのかを決めなければならない娘のこととかが、むしろ大問題だったはずですから、父の愛云々は一種の「生きるための執筆のポーズ」だったかもしれない。でも、今読む読者にはそんな作者の本音は関係ない。中年の女でもなんでも、親の愛が知りたいんだということを読みたいんですね。

それで、その問いかけが、正直に言って僕の胸に響くんです。

東京が空襲された時の親子の会話がまず書かれています。

現在の浅草裏の街灯 要するに空襲下に端座する父を平然と見ていられないところがポイントであるとも思えた。いつも愛情というものをあんなに悦びとうとぶ人が、いまこの際に、古むしろ一枚でも蔽いにしたい子の情を、なんでかほどまで拒絶するのか。《……》不安と恐怖でこらえられず、「おとうさん」と呼んだ。

咎めが槍のように飛んで、「馬鹿め、そんなところにいて。言っておいたじゃないか。どこへでも行ってろ。」張りつめた神経は自ずから支えることを失って、「このさなかにおとうさんのそばは離れられない。どこへ行くのもいやです。行きたかありません。」ひとたびことばを返しては、われながらずんと据わるものがあった。「行きたいんじゃない、行けというのだ。」「いやです。」「強情っ張りな、貴様がそこにいて、何の足しになる。」「どうでもいいんです、おとうさんが殺されるなら文子も一緒の方がいいんです。どこの子だって親と一緒にいたいんです。」「いかん、許さん。一と二は違う、粗末は許さん。」「いいえ大事だからです。」「それが違う。俺が死んだら死んだとだけ思え。念仏一遍それで終わる。」「いやです、そんなの文子できません。」「できなくてもそうしかならない。」「では、おとうさんは文子の死ぬのを見ていられますか。」片明かりに見る父の顔は、ちょっと崩れていった、――「かまわん、それだけのことさ。」

ちょっと芝居くさい感じも、今はしてきましたが、最初に読んだ時ショックを受けるくらいの親子の言い合いです。露伴もすごいね。

すごい言い合いだねえ。おれの家なんかで、こんなことオヤジでもオフクロでも言い合えないわ。よっぽど切羽詰まった時だね。そんな時でも、(これ批判覚悟で言うけど)男じゃ言えないよ、たぶん。

「悲しいにははじめからきまってる」

私の家では女ばかりだと感情的になって、こんなふうになるかもしれない。でも、そこで終わらないよ。

ちいさい時から人もいう、愛されざるの子、不肖の子の長い思いは湧き立った。「それでは文子は何ですか。」「子さ。」「子とは何ですか。」「エエけちなこというな。情とは別のものだわ。」と怒声であった。「それじゃあ文子のこのおとうさんを思う心はどうしますか。」「それでいいのだ。」「あんまり悲しい。」「悲しいにはじめからきまってる。」――鼻の芯が痛く話は終わった。いいたくていえないものが、いしかっていたが、涙が塞いでいる。

文中の文子という人はずっと思っていたんですね。これはどうしても、幸田文という作家個人を想起してしまいますが、父親へのアンビバレントな感情を拭えなかったんじゃないですか。このことは今度読んだ本の中のどこにも見出せることです。この引用の後でも、父親は娘が離婚して帰ってきた時のことも言ってしまっている。この親子にある感情の複雑さが感じられる。しかも、母親は彼女が子供の頃に亡くなったいるんです。継母の、この家に対する態度も書かれています。

そして、ここが大切だと、私思うんですが、父親も娘の愛情を百も承知でいるんです。この父親の言葉でも「情とは別」という父親の心が何とも……。

ちょっと言わせて。

このドタバタの後で、実際の父の死の場面で、父親は情に負けない。7月27日に、父は自分の仕事について、もう大丈夫だと娘に言い、「何もみんないいね」と確認する。そして「いいかい」「おまえはいいかい」と尋ねる。娘は「はい、よろしゅうございます」と答える。それに父は「じゃあおれはもう死んじゃうよ」と何の表情のなく言うんですよ!

私、これは最終最後まで父は情に勝ったように思える。というか、そこで父は踏みとどまった、と読みたいです。これまでこの授業で読んできた人の死に方と比べるまでもない。こんな綺麗な死に方あるでしょうか。神によって天国に連れて行かれる、というのも美しいかもしれないけど、個人的にもっとも感動的な、厳しいけど一貫した生の終わり方だと思いました。

この二編が随筆か小説かということも思いました。私はこの二編を小説として読みました。だから、空襲の時と戦後の死の二つの場面の対比と因果という小説の構成も物語としてよくできているという感想を持ちました。

一人でしゃべってすみません。

父親の誕生日にお膳を出す話ね、あれ面白かったな。あえて僕も露伴というが、露伴が粗末なお祝いのお膳をいちいち見ようとする。こういう性癖が文(あや)のこれまでの教育にも影響したんではないかな。何から何まで知られてしまう父親。お膳を引き上げられないように指で金釘のようにして止まらせる。でも、そのお膳しか出せない文の恥ずかしさを理解して下げさせたのだと思う。決して本文に書いてあるような、露伴自身の幼い頃を思い出した、というようなことじゃなかったと思う。何のエビデンスもない読み方かもしれないが、文だってそうじゃないか。証拠もなしにそう思ってるだけだよ。僕は露伴は死の直前まで非常に明晰だったと思いましたが、このお膳の引っ張り合いは情に勝てなくなってしまった自分に対する笑いかもしれないなあと思ったんです。「あんまり点検みたいなことやっちゃって、ごめんな」という感じじゃないかな。

私、自分のオヤジが死ぬ前に、病院で背中の方を手でパタパタして、背中が痛いと訴えていたことがあった。脳梗塞で言葉は喋れなかったが、そういう仕草で人にいろんなことを伝えていた。まあ、そこで背中をさすってやったんだが、うまいことできなかったようで、しばらくして顔を顰めながら片手で私をずいッと押してベッドから離した。「お前は何してもだめなやつだな」と言っているようだった。次の日の夜にスイっと死んでしまったんだが、今でも時々思い出す。そんなことをまたここで思い出したよ。心情が看病人にすいっと伝わっちゃったのかな。露伴の情がここで出ちゃった、という読みは、何だか妙にリアルな想像だよ。

この二編でも大きなテーマが「愛されない子」という娘の自覚があるけど、露伴には70歳を超えた時の作品『雪たたき』という幻想的な小説があって、その中には嫁に行った娘のことを、「よいわ。子は親を悩ませ苦しめるようなことを為しおっても、親は子をどこまでも可愛ゆく思う。それをどうともしようとは思わぬ。あれはかわゆい、助けてやらねば……」と室町期の豪商の男に言わせている。あくまで登場人物の想いだが、わざわざこう書いているのが私には思い出されるんだ。

「おとうさん。えらいなあ」

空襲の時の父親の言い分も、実は情ですからね。娘のその点は理解していながら、「おとうさん」を捨てては行けないということを訴え、父親もおれを置いておけ、と言ってるんでしょう?身動きできない時親が自分を置いて逃げろ、というのと同じですよ。その時『悲しいは初めからわかっている」というひと言がこの人の覚悟を物語っている。もともとがおれたちは悲しいんだって。露伴がそう言ったと信じて、他の露伴の文章を読んでみたくなりましたよ。

江戸っ子かたぎを一種のキザっぽさとして、衒学的というんですか?そういう感じもするのは、僕も同感ですけど、この人たちの発するものは相当根性入ってるような気がしています。「おとうさん。えらいなあ」です。

今まで話に出てこなかったけど、「おふぢさん」だっけ、たくましく生きなきゃならない女の人が出てきたね。一時の自分を見るような文の目。これもちょっと考えたいなあ。どういうところに女という「段」を低くみられてしまうことに対する批判があるか。幸田文自身このあと不思議な職業体験してるんでしょう?このことは少し中途半端かな。

それと継母に対する感情ね。これも気にかかるね。父親はどうみていたのかね。

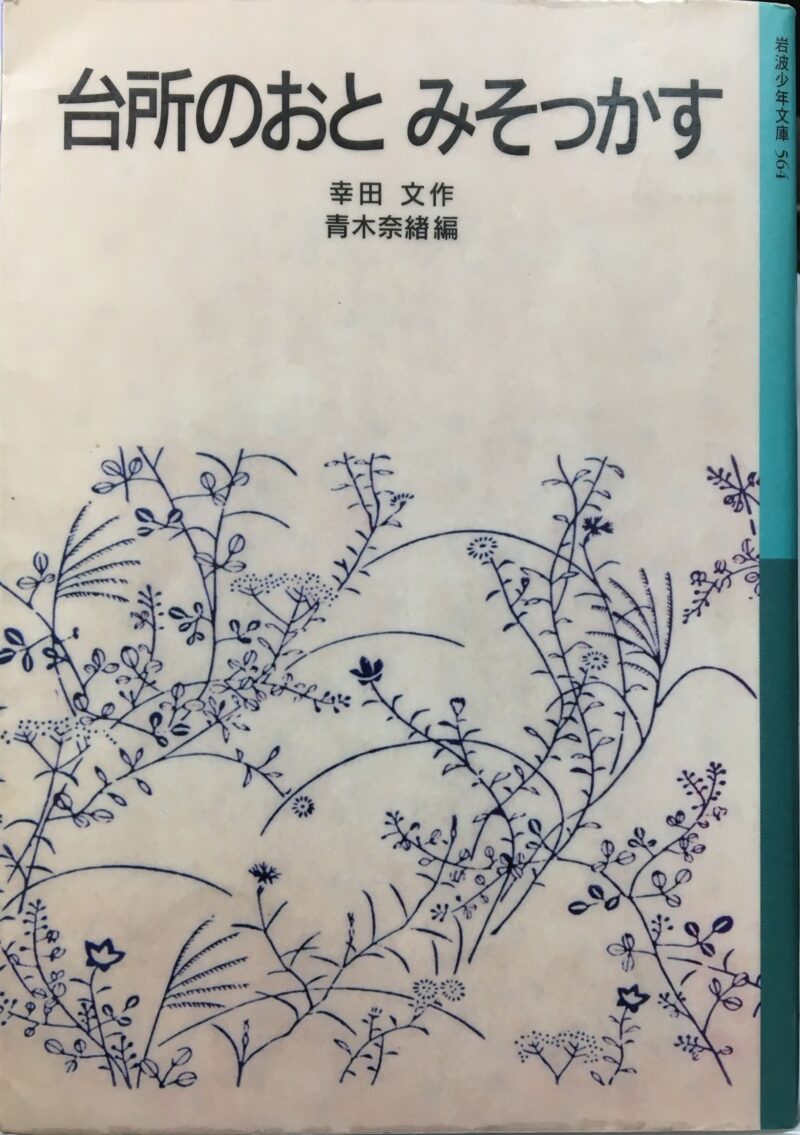

『みそっかす』という作品に出てるね。父が「いらないやつが生まれてきた」と呟いた、そんなことも書いてあったと思うよ。

またもう一つ、ついでに、いいでしょうか?

この授業の初めに、新たな解釈というか、新しい見方を考えたいということでしたが、特に今回のような作品で、素朴に感動するということをもう一度評価しなければならないと思ったんです。

『終焉』の中の父親の言葉「じゃあおれはもう死んじゃうよ」というのはすごい印象だということはみんなそう感じたんじゃないですか?これがどこから来るのか、ということはそのままにしといていいのではないかと思う。この中にはそう言い放った人の気持ちが、もうはち切れそうに詰まっている。それで出てきたのがこれだけの言葉なんだ。コノテーションなんか振り切れているんだ、ということを感じたんです。やはりうまく言えなかったけど……。そしてその感動って、どこかで感じたなというデジャヴ感がある。志賀直哉の『和解』や『暗夜行路』です。

前に志賀直哉の小説の授業でもありましたが、自然によっての溶解とかいった話がありましたね。それがここでも言えるんじゃないでしょうか。和解するということも死という、一種の自然の溶解の作用によるんじゃないですか。するとすごく東洋的な問題解決であり、感動のタネとなると思うんですけど。

そうね。面白さに身を任せるのは大事だね。ただね、そういう感動がであり全てであり、これがない小説はダメな小説だ、という論については認められないのが普通じゃないかな。少なくとも、学と名がついている限り、どこに特徴があり、またどうして感動するのか、をできる限り追いつめていくのは大事なことだし、そして面白い研究だろう。つまり面白さにも色々あるってことだね。メタ感動研究とでもいうのか、そんなものにも大きな意味があるね。みんなだって、最初にソシュール的な言語観を知った時に、へーって思っただろ?それに、たとえば小学校での道徳の時間に読んだり聞いたりした話について、感動することばかりだったら、正直、大人になることはできないと思うよ。(って言っちゃいけなかった?)

それから、志賀直哉との共通点は面白い発見だと思うな。キリスト教社会では死が原罪に対する罰だと本で読んだが、そういう生死観からは死を前にしての和解は成立しないかな。そうでもない気がするけど。これも自分自身もっと考えを整理していかないといけないな。

ああ、そうそう、私これに関連して正岡子規の日記『仰臥漫録』を紹介する予定だったんだ。これ、いつか読むからな。子規の場合は日記として残すということが、妹への愛情の証になることを意識していたんだろう。

コメント