鼻は口ほどにものを……

今回は、また定番の小説を読んでみよう。『鼻』って、これも有名な小説だね。これについて話し合ってみよう。

これは芥川の出世作と言って良い作品なんだ。漱石がこの『鼻』を誉めてくれたので作者が世に出たということらしい。例の、古典作品からの換骨奪胎したもの。『羅生門』とか『地獄変』とかあるけどね。さてこれをどう解釈する?

鼻というと、顔の真ん中で一番先に突き出しているものでしょう。でも、象徴的に鼻といえば、何か自尊心とか自意識とか、あるいはつまらない自慢とか、そんなことが連想されます。小説に『鼻』と題名をつけるということは、これをもちろん意識しているんですね。いくら古典説話で鼻が長い僧の話が出てきても、その話をもとにして、耳の極端に大きい僧の話にしてもよかったはずだし、口が耳まであるような大口にしてもよかったし、少女漫画のような大きな目を持った僧でもよかったわけですよ。わざわざ鼻に焦点を当てているのは、この鼻の象徴性を使っているわけですよね。

だから、この作品の物語文として、内供の自尊心の失墜と回復の物語、ということになる。これは普通に考えて当然です。本文中でもその内供の苦悩について作者は書いているわけだから。

でも、そういう言い方が適しているのかどうかはちょっと問題だと思いました。だって、誰だって、鼻が極端に長かったら多少はコンプレックスを持つだろうし、それが」人並みになったらよかったと思うだろうし、その時に人々が嘲笑していたら怒るだろうし、もとに戻ったら安心するかもしれない。何が問題なんだ、ということですよ。

僕は内供という人の心の変化を、平常→コンプレックス→解消→批判への不審→安心、というような経緯から、自尊心というものの頼りなさを描いていると読み取りました。それが僧という職業(?)とズレたものであるということ。僧とは本来煩悩から解脱していなければならない存在のはずですよね。その僧が自分の煩悩に悩まなければならいという皮肉。これもカルマっていうものですか?そんなふうに僕は読んでました。

だいたいがこの作者の書いたものは(たくさん読んだわけではないんですけど)皮肉っぽいって感じがしますね。『羅生門』はそうでもないけど、小学生の頃道徳の時間に読んだあの『蜘蛛の糸』なんかそうでしょ。なんであんなの道徳で読ませるのかなあ、皮肉っぽいじゃん!ねえ。これも、都会人の性格でしょうか。

知性溢れる作家にはその知性に弱点がある

いま聞いたことに関連して、ここに持ってきた本があるんだ。この本の中で川副国基という先生が芥川の小説について批評している。『鼻』は、『知性の勝利』の作品であるが、作者が「その得意の知性を振りかざした作品が芸術的に第一級のものではなく、その知性が傷つき喘ぐ頃の作品が却って高い評価をつけられるといふことは、知性作家芥川として定めて不本意なことかもしれない。そしてこの辺に芥川の知性の弱点がある。」と書いている。(『知性作家として』日本文学研究資料新集19所収)

つまり、芥川の自殺の直前の頃の小説は評価されても、前期のいかにも知性的な作品には、あまり評価されない、ということを言っているわけ。これは今の評価とは全く違っているが、川副先生の頃には一般的にこういう見方が認められていたということかもしれない。

さっき皮肉っぽいということを言ってたけど、川副先生がこの批評で言っている芥川の弱点は、その皮肉っぽさと相通じる傍観者性だというんだ。芥川の弱点は傍観者から抜け出せなかった点にあると言ってるんだ。たぶん今は全く反対の評価が普通にされているんだろうけど、私自身はこの「傍観者的」というのは正しいような気がする。ただし、それが弱点ということについては、そうは思わないけど。

この川副先生って、私にとっては大学時代の恩師の、そのまた恩師という関係なんだ。大学一年生の時の宿泊ガイダンスでちょっとしたバカなことした奴がいて、全員集会ですっげー怒られた覚えがある。おっかない爺様だったなあ。

まあ、それはともかく、傍観者のような印象を読者に与えるのならば、それはどういうところからなのか、が問題なんだな。もっといえば、皮肉っぽく横目で見ているような感じは、どこから来るのか?そこをうまく説明できるといいんだが。

でも先生、この『鼻』を絵本にしたものの解説は、主人公の幸福を喜ばず、再び不幸に落としてみたくなる「傍観者のエゴイズム」を指摘していますよ。傍観者とはその場合内供の世話をする僧たちですから、内供を描く作者の傍観者性とは違いますね。

それを現代から見ている(書いている)作者の傍観者性、ということかなあ。

うーん、なるほどね。でも、見方によっては作者っていつも傍観者じゃないかなあ。当事者になったら小説にならなくなる、ということもあるかもよ。

それに作者自身も自分が蜘蛛の糸に縋っているんだという自覚があったら、あるいはいつでも俺は仏の立場でものを描いているという自覚があったら、それは傍観者であり、当事者でもある、と言えるんじゃないか。傍観者でなければダメだという考え方もあるだろうし、問題は簡単じゃないよ。悲しいということを悲しがって文にしてはダメだとも思うよ。

まあ作者を絡めた意図追求や批判は、これくらいでやめておこうか。他になんか言いたい人もいるだろう?

文庫で読む『鼻』と絵本で読む『鼻』

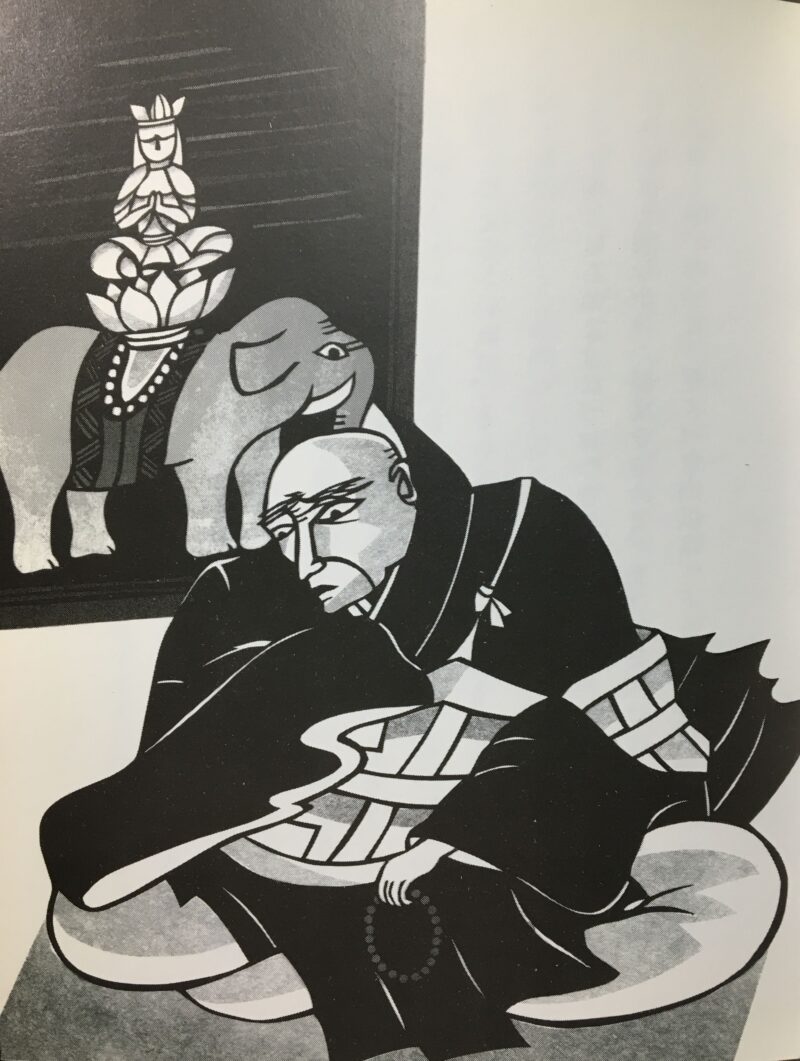

先生、先生が『鼻』をこの絵本で読ませているのはなぜですか?特別の意図はない?そうですかね。ちょっと信じられないなあ。というのはこの本の挿絵(27ページ)、内供が短くなった鼻でありながら、周囲の童子たちの冷笑を察して、浮かない顔でいるところです。ところが後ろの掛け軸みたいな絵がありますね。仏画ですけど。菩薩が乗っているのは、象です。象に乗っているのは普賢菩薩だそうです。

この絵は画家によって意味を持たされているのは明らかです。煩悩を乗り越えた菩薩と、鼻の長さによって煩悩のために苦悩している僧の姿が描かれているんです。象の鼻は内供の頭で隠されている、というか内供の頭に、もしかしたら像の鼻は入り込んでいるのかもしれない。そういう絵を挿絵にしている本を先生は選んで読ませている。芥川の『鼻』は文庫本でも青空文庫でも、いろいろあるにもかかわらず。

内供という役職も意味がある。朝廷内道場に奉仕する者で、高位の僧侶らしい。ということは官僚機構でも認められるような、いわば学者的な官僚僧みたいな人なんでしょう。

一年生のときに『徒然草』を読んだけど、そのときに教科書にはなかった話を聞きましたね。相続した財産を全部芋を買う資金にして、それを食いながら本を読んでいた僧の話。そういうはちゃめちゃな行動はできない人なんですよ、この人。本来世を捨てるべき僧侶でも、そうすることなんかできないんです。そういう人で、しかも鼻の長い真面目な仏教の専門家が、これも鼻の長い動物の上に乗っている菩薩の絵を尊んでいる。本文にはそんなことは書いていないが、絵を見ながら読むと、そういう皮肉な世界が読者に迫るんです。これ、挿絵画家の、一種の誘導でもあるのかも、と思いますよ。先生はそういうのを見せたかったんじゃないですか。

挿絵で仏画を描くとき、何も普賢菩薩でなければいけない、ということもありません。獅子に乗ってる文殊菩薩だっていいんだ。でもここでは普賢でなければいけないんだね。象に乗ってんだから。

挿絵も読者にとって、読むべきものだ、ということかね。挿絵画家の意図も読み取ることで、鑑賞の幅も広がるね。この挿絵の場合、後ろの仏画に描かれている仏が目の前の煩悩に苦しむ内供を、厳しい目で見ている場面として考えながら、我々は読んでいるのかもしれない。

そうそう、内供が苦しんだのは自尊心のため、と本文にも書いてあったな、どこかに。

話を大まかに考えると、ここでは鼻について、笑う人たちと笑われる人、という対立と図式化することができると思うんです。構造としてはこういう二項対立がある。とすれば、その根底には笑う・笑われる、という人間の外部関係の物語といえるんじゃないでしょうか。『蜘蛛の糸』だって、救う・救われるという関係の物語であり、自意識だったり傍観者だったりの物語とはちょっと別の見方ができるんじゃないかな。話は横道の逸れますが、蜘蛛の糸を垂らす仏様にも批判精神で読むという方法があっていいと思う。

組織のリーダーは完璧さを求められるのか

いろんな読み方が許されるとすると、内供の鼻を面と向かっては笑うことができない、身分的な差について描いているということもあるな。下位にいる人々は上位者を陰で笑うという権利を持っている。それを上位者はどうすることもできない。だって、はっきり笑うことを禁ずれば、笑われることを気にしてしまう狭量な人物であり、内供奉の職にあるべき人間ではないということを証明していることになってしまうから。

内供の世話をする僧たちは、そのことをはっきり理解していたんでしょう。

身分的な差がありながら下位者に身分を無効化する方法がある、つまり風刺のような力を描いている、という読み方だって可能だ。

そういうことなら、内供は「徳高き僧」であればあるほど現実をどうすることもできない。これも、皮肉だなあ。

さらに考えれば、僧という人々は非俗という立場にいながら、彼は宮中に伺候するような俗的側面を持っている。俗であり非俗でもあるという人間の難しさは、たとえば歌舞伎役者とか遊女とか、そういう人たちも連想させる。面白い連想ゲームができるね。

なるほど、今日もいろいろ考えが広がったな。

結論としては、長い鼻ー短い鼻ー長い鼻という回帰で平穏が得られたとすれば、私みたいな立派な先生も、どこか欠陥をもっていて笑われるようなところもあるからこそ、立派な教育が成立する、ということだな。えっ?ちがう?

……(教室中、非難の声)……

コメント