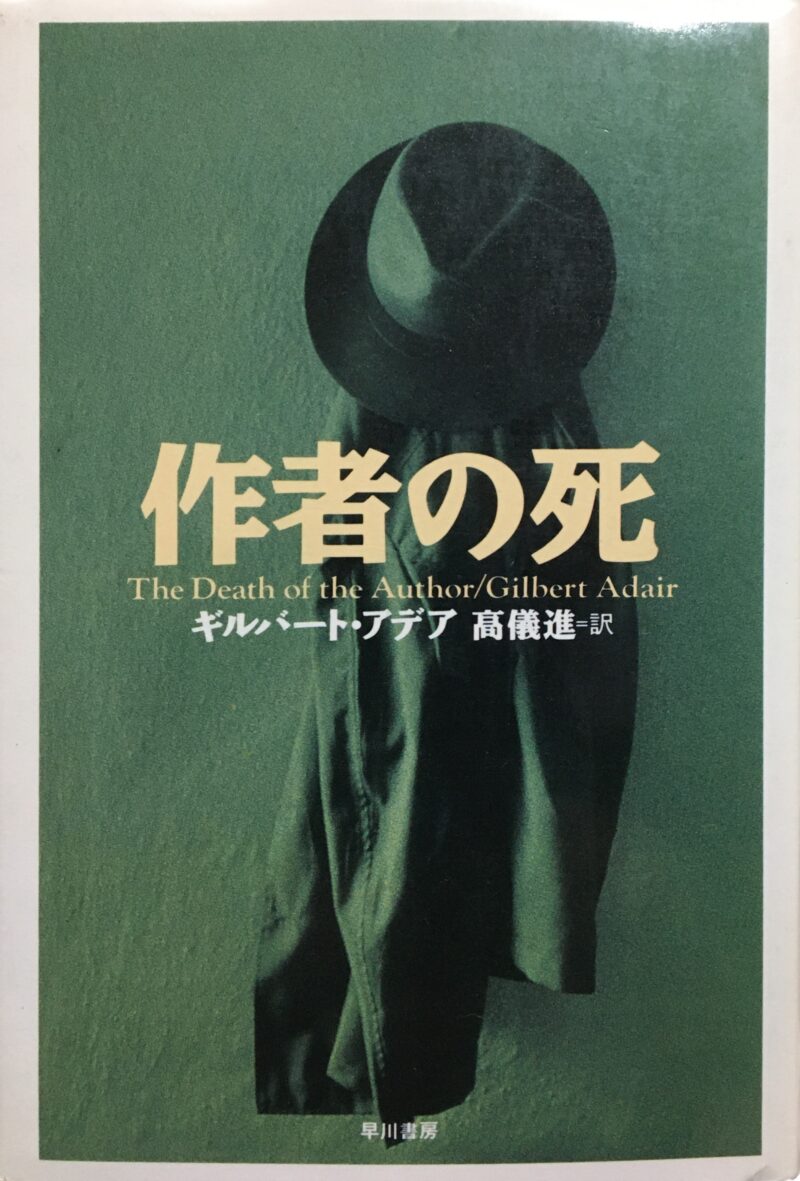

この小説について、ぜひみなさんに教えていただきたい。ホント

(今回はこの授業、妄想することが大変だった。ほとんど何も知らないに等しい”脱構築”について本を読み、理解しながら想像しなければならなかったから。そして、例の如くその理解に自信が持てなかったから。私の読みに勘違いや読みの浅さがあると思う。間違いを教えていただきたい。

でもそのこと自体一面では楽しいことで、まあ好き勝手にみんなに喋ってもらおう。そして、他日に文学理論の面白さを題材にしようと思う。)

「私」は1918年に生まれた。家は裕福で父は美術の出版社を経営していた。祖父は詩人で、時おり演劇の台本を書いていた。祖父と父はずっと疎遠な関係だったことはのちに知った。祖父は高踏派と自称しており、父はモダニストで、祖父はそれにいつも怒りをぶつけていた。また祖父は反ドレフェス擁護派で、ユダヤ教徒には憎しみ、偏見を持っていたが、父はコスモポリタンを美学的にとらえるような男だった。

私は高等師範学校の1年生になるとぽつぽつ政治的な文章を雑誌に投稿し始めた。私は西洋文明を攻撃し民主主義を主張していた。

戦争が始まった時、私は二十一歳だった。ジャーナリストへの道を目指したが破局はすぐに現実になった。1940年独軍がパリに迫ってきた時、父は絵画をまとめて逃げ、南部の都市ポーの狭苦しいの農家に隠れ、スペインに入ろうと何度も試みた。しかし何ヶ月も経たぬうちに生活に困り、パリに戻った。パリの家はそのまま残っていた。42年頃からは対独協力者の三流紙に文章を書くようになった。私は父がしたように独軍の協力者になっていき、非難されないようにさまざまな言い訳を考えていたが、父はいつの間にか画商となり、商売のために軍の高官たちと付き合うようになっていった。父の売る絵の出所について私は高まる不安をおさえつけられなかった。

1942年に私は家を離れて友人のポールとその友達ルイーズの三人で住むことになった。ポールはレジスタンスの一員だった。途中から彼はいなくなり、ルイーズと二人で生活した。44年八月にドイツは降伏した。

私は49年にアメリカに移住、グリニッジヴィレッジで小さな書店を経営しているユダヤ人ラファエルに雇ってもらい、そこで知り合った有力な文芸誌の編集長に最初の評論を書かせてもらった。また目立たないブリーンという大学の講師の職を得ることができた。そのうちに私は批評家としての名声を用心

深く築き上げていった。60年代にはコーネル大学から期限付きのポストを提供され、さらにニューハーバー大学の教授に任命され、どうやらこの分野のスターシステムの”呼び物”となったようだった。私の評論集は、『Either/Either』、そこで私は文学の意味は作品の名目上の作者に生み出されるのではなく、言語のしきたりと決まりの集積から生まれる、ということを主張した。仲間の批評家たちは、正しい唯一の解釈を見出そうと懸命になっていたのである。

『あれでも/これでも』『悪循環』という私の論文集は話題になったが、私は注意深く、目立たないように生きていた。それでも私の文学理論”ザ・セオリー”は人々にもてはやされた。

そういう私にアストリッド・ハネカーという女子学生が自分の論文のために指導を求めにきた。彼女は私の同僚のギリングウォーターの担当する学生なのだが、彼よりも私の指導を求めてきたのである。

彼女の指導教授のギリングウォーターは人は良いが凡庸な学者だったし、時代錯誤の学者と言われていたが敵はおらず野心のかけらもなかった。ある晩私は彼や他の同僚と映画を見にいったが、その帰りにギリングウォーターの車の中で、彼から映画に出てきたナチの軍人に似ていると言われ、私は内心ショックを受ける。ナチがポーランドにしたことが私がイェイツにしたことを連想させる、ということだった。私は忘れない。降り頻る雨の中、薄暗い中でギラギラ光るヘッドライト。フロントガラスに当たる雨粒をワイパーが気が狂うほどの正確さで行ったり来たりして拭っていたことを。

他の同僚が、「ハーブが言おうとしていたのは、きみは攻撃的な批評家だっていうことだと思うね。きみはゲシュタポの将校に似ているんだ。テクストに話させるこつを心得ている」「いやあリーオ、そんなに怒るなよ。ハーブはお世辞のつもりでいったんだ。」と、とりなした。

私は「きみたちと違って、ぼくはあの時代を生き抜いたんだ。ぼくもぼくの同志も、ゲシュタポを一種の冗談めいた譬えに使うことなど、とてもできない気持ちだった」と「すまない諸君」の一言を加えて言ったのだった。

また半年ほど経って、学部長宛に署名のないフランス語の手紙が届いた。それは私が戦時中に対独協力者だった事実を書いた手紙だった。学部長はそれで私を葬ろうとはしなかったが私は対策を考えざるを得なかった。私は私の理論を使った。私の当時の偽名ヘルメスと、ヘルメスの書いた文章について”不在として再定義されねばならない”というアリバイ・反証を用意した。そして、『悪循環』という本を霊感に突き動かされて書いた。それはベストセラーになり私の主張は”ザ・セオリー”となったのである。

それから二年半後、アストリッド・ハネカーが私の伝記を書きたいと尋ねてきたのである。私はついにその時が来たことを悟る。私は了承しながらも、私を捉えることはできないと彼女に言った。

それから二ヶ月経った二月にまことに意外にもその本の出版の契約が成立したようだった。いよいよ私の過去が問題になった時に反撃するための私の論文は攻撃的になっていった。

そのうちに大変なことが起こった。ギリング・ウォーターが殺されたのだ。家でシェークスピアのブロンズ像で撲殺されていた。全く無害な人物が殺されたことは学校に衝撃を与えた。彼が正面から知り合いに殺されたのは状況から明らかだったからだ。

彼の葬儀があってから二、三日後にアストリッドと私の家であった。推理小説好きな彼女は自分の考えを言いたがったが、私が兼ねてから知っていた大学院生で彼女の恋人ラルフのことを儀礼的に問おうとしたとき、彼女は自分が私の家に来るということでラルフと大喧嘩したことを話した。彼女は自分が私に半ば恋をしていること、私を追いかけまわしていたことを話した。

そのたった一週間後彼女から電話がかかり、彼女のアパートに近い喫茶店で会うことをを約束をした。その喫茶店に彼女は来ず、私は外に出たがそこにアストリッドと同居しているラルク・マクマーンに出くわした。二人はアパートに入った。居間兼仕事部屋にアストリッドの死体が横たわっていた。彼女の頭の横には私の頭の像があってそれが凶器だった。

アストリッドは何かに気づいていた。しかしそれは全く分からず犯人は断定できなかった。そして、この二件の殺人は私を弱らせた。私は休暇をもらい、学部長のコテージを休養に使わせてもらった。

帰ってきて、私は仕事に使う書類を見つけるために午後七時になっても研究室にいた。ノックがして、ラルフ・マクマーンが入ってきた。彼は黒革の手袋をはめたままでいた。

”「アストリッドの死についてはなんの謎もないことに、先生も同意なさるでしょうよ。彼女は、なぜギリングウォーターが殺されたかということについての手掛かりを発見したから殺されたんです、そうでしょ?」

「そう思うね――うん」

「しかし一方、ギリングウォーターの場合の問題は、彼’を殺す理由など、ただの一つもなかったっていうことなんです。つまり、彼の学生さえ、彼を殺害する理由などないって言えただろうということです」

うん、そのとおりさ」

「で、ぼくは存在っていうこと形而上学について考えはじめたんですね?ある物が存在していると、ぼくらみんながこれまで信じていたのに、実はそれが欠如しているってことを?」

「議論を進めるうえで、一応、そうだと言っておこう」

「で、ぼくは不意に思いついたんです。ひょっとしたら、ギリングウォーター殺害事件における動機の欠如こそ実際には動機の存在かもしれないって」

「きみの論旨はよく分からんねえ」と私は言った。《……》

「当時、誰もがおんなじことを言いましたよ。ギリングウォーターを殺す理由は、まったくなにもないって。でも、彼を殺す理由がないから彼は殺されたとしたら?」《……》

「そう、そこまで考えたとき」と彼は言った。「ザ・セオリーのもう一つの面を思い出したんです。……あれか/これか、そうして、二項対立を逆にしてみるんです。すると、最初に来るものが実は最初に来てはいけないものってことになる。で、こうしたことの中で本当に重要な要素はなんです?」

「そんな簡単きわまる説明では、まるでわからないと言わなくちゃいけないが、ともかく話を続けたまえ」

「二つの殺人事件が起こった。連続殺人事件が。一つの文章が前の文章に続くような具合に引き続いて。ギリングウォーターがまず殺されたが、なぜなのか、いまもってわからない。次にアストリッドが殺された――なぜか?なぜギリングウォーターが殺されたのかを知ったからですよ。しかし、彼女の見つけたものがなんだったのか、ぼくらは知らないんで、結果的には悪循環なんです。そうでしょ?」

「そうとも」

「そこで、ぼくは考えたんです。順序を逆にしたらどうだろう?アストリッド殺害事件が実は最初に起こったのだとしたらどうだろう?」《……》

「アストリッド・ハネカーを片付けたい立派な理由を持っている者がいる。しかし彼は、もし自分が彼女を殺せば、警察が探す最初のものは動機だということを悟る――それは、明らかに彼の持っているものだった。そこで彼は、彼女を殺す別の動機があったかもしれないと思わせるように工夫しなければならない。そうして彼はもちろん彼女を知っていて、彼女が殺人ミステリの熱狂的愛読者だということも知っているはずなので、もう一つの殺人、二番目の殺人を最初に行おうと決心する。慎重に動機なき殺人に仕立てた、信じがたい完全犯罪を、そうして、彼女が自分の思う壺にはまると、彼はインチキの、でっち上げた手掛かりを彼女の目の前にちらつかせる、新しい動機の存在を匂わせる手掛かりを――そうして彼は彼女を殺す」《……》「教授、ぼくの見るところでは、アストリッドを殺すなんらかの動機を持っていたと考えられるのは、たった二人ですよ――そうして、自分が彼女を殺したのではないのは、ぼくは知っている」”

私に対して彼は大体以上の説明をして、私の口の中にピストルの銃身を入れ、引き金を引いた。

ラルフは私が死んでから数日で逮捕され、身柄を拘束された。私の秘密を書いたコンピューターのファイルに、後悔と贖罪の気持ちを彼が書き加えたことが、文体から明らかだったからだった。私の過去は明らかになったが、テクストのアポリア的「決定不可能性」を示すものとして取り上げられるようなことまで起こった。

その作品だけにとどまっているわけにはいかないじゃん

さて、この小説の作者の君たちに伝えたかったことについて、なんらかのまとまりが、自分のなかに出来上がったかな。まず話の流れが了解できないと、いろんな解釈に入っていけないけど。そこんところから確認しなけりゃいけないな。

いや、わかったような、わからないような。教室で発言できるようなことはほとんど浮かばなかったな。この授業、よくわからん、という小説は当たり前のように出てくるけど今回はまた違った意味でのわからなさですね。変な記述法とかなんか学術の用語とか、読むのにみんなが同じスタートラインについていることがないんじゃないかと。つまり普通の推理小説ではない、前提となる知識が必要な推理小説のような気がします。まあほんとにアポリア(解決困難な問題、難問)というような……。

種明かしが奇抜で面白さがあったり、登場人物たちの心理に独創的な発見があったりすれば僕たちの興味も湧くけど、これは、身内でウケればいいや、という著作なんじゃないですか。

そもそも被害者のアストリッドは、その当日の正午以降に殺されたはずだが、「ラルフには一種のアリバイがあったからだ。彼は午後ずっとフットボール場で練習をしていたと言ったが、その姿をおぼろげながら見たものがいたのだ。」と書いてあります。すると彼にはアリバイがあると僕たちは解釈する。アリバイが崩されたとは書いていないよね。ところが連続殺人犯は……、ということだ。それでいいんだよね?これって、小説として破綻していない?なんかしらのフットボール場での行動について記述してないと、この小説の基本となるストーリーができていないということにならない?それともどこかにこの問題の説明がある?僕が読み落としてる?

もしないなら、単純に推理小説としておかしくない?こういう作者への不信感がある。これ、僕だけかなあ?

そうそう。それもあるし、さらにもっと単純な疑問。私はなぜこの三人が殺されなければならなかったのか、その理由がいまいち理解できない。動機について色々言っていますが、それがどもピンときません。なぜこの人たちは殺されたんですか?

動機について言っているのは、教授の研究室での会話だ。これが理解できるかどうかがこの小説のキモだよ。でもこれはスファックス教授の文学理論と密接に関わっている。だからこの理論がイメージできていないと、この小説はそれこそ納得感をもたらさないんじゃないかなと思います。実際僕もどうもよくわからない。この小説を推理小説として、話の流れを納得させるものとなってないとうフラストレーションがあります。ただし理解したい。解りたいという思いも強くあります。なんかヒントみたいなものが欲しいと思います。

最初のパリ陥落から解放あたりの記述は一応分かります。父親の職業が出版業から画商になっていった、ということがひとつ印象に残りました。ナチの美術品に対する執着ということは知識として知っていましたし、ユダヤ人の富裕層が美術品を多く所有していたことも。これがたとえば単なる金塊とか債券とかいったら、ちょっと作品を違う方向に誘ったかもしれない。何か芸術という高貴な、精神性を持つ財産にナチもユダヤ商人も、執着したというところが(適当な言葉が見つからないけど)面白い。少し前に覚えさせられた、ペダンティックという感じ。それが双方にあるような感じがしました。スファックス家もそういうペダンティックな雰囲気の上で食っていた人たちだったんでしょうかね。もちろんユダヤ人からは不正義な手法で取引していたんでしょうけどね。その一員の「私」も社会の歩き方をそこで学んだということ。

日本でも、戦争協力者はたくさんいたそうですね、いわゆる文化人の中に。私もどこかで読んだけど、特に高村光太郎や与謝野晶子なんか、詩人や歌人は対米戦争開始に大喝采したとか。戦後は意気消沈するんですが、フランスのナチ協力者たちの戦後に比べれば、日本は甘っちょろかった、ということらしいですね。だからアメリカに渡ったスファックスの恐怖は、多分僕らには想像もつかなかったんじゃないかな。

PdMも言わないで死んでいったの?

ユダヤの問題には、スファックスは非常に巧妙な態度をヘルメスにとらせています。本文中には、「我々の文化の発展においてユダヤ人が果たした役割はごく小さく、取るに足らず、目に角を立てて避難するほどのものではまったくなく、その影響はほんのちょっとした”汚染物”でしかないと主張した。」とあります。ドイツとユダヤの双方に対する変な仲裁役みたいなポーズを取ろうとしています。

そしてその次に書いてある、ユダヤ人居留地に関する記事は実際のポール・ド・マンの記事なんですね。(実は『ポール・ド・マンの思想』マーティン・マックィラン の付録として掲載されている)でも、そんなにユダヤ拒否があからさまになっているという感じがしなかった。ただし、最後にヨーロッパからユダヤ人を隔離する政策について『少しも嘆かわしい結果をもたらさない』と書いてあった。当時はホロコーストのはるか前の時代で、マダガスカル移住が議論されていたという。これだって、ひどい話で、許されないことだと今の僕は思うけど、じゃあ現在のパレスチナはどうだろう。簡単な知識しか知らなくて言えないけど、戦後のイスラエル建国から今のパレスチナ住民への不正義なイスラエルの行動は、決して許されるものじゃないマダガスカル移民が正しかったとは言えないけど、今のような中東の状況ではなかったとも想像してしまう。

丸楠は正義感強いからな、そういう感想もあるだろうけど。でも、現実の政治の世界ではその時々のいろんな政治的思惑もあって、こういう現実になっちゃったんじゃない?ユダヤだって相当悪辣でないとイスラエル国家の樹立なんて実現しなかったのかもよ。悪辣は問題発言かもしれないけど、今のイスラエルの植民なんて誰が見ても悪だよ。

この小説、いろんな時代の記述があっちへ行ったりこっちへ来たり、あるいは文学理論や批評の説明も随時入ってきて、また一つの本の説明もあちこちにあったりして困るんだな。

まあ、この小説に戻ると。彼はめでたくアメリカに移民でき、少しずつ知的な世界の住民への仲間入りに成功した。学問的成功と過去の隠匿に注意深く生きていったわけです。戦中の行為から目立ちたくない。しかし、学者としての名声が高くなることにやはり相当の充足感があるようだ。私は、私の主張に反対する攻撃に対して、「なんとも古くて疲弊したヒューマニズム特有の空疎な感情と感傷的な卑属さに基づいていたので、効果もなく鋭くもなく、私はまったく無傷だった。」と書いてあります。(p.30)

それはギリングウォーターに対する評価の記述にも表れている。凡庸で新しい文学理論についていけない中年男性という同僚に対する思いは厳しい。まったく高いところからしか見られない、イヤな男ですよ。

だからこそ、初めて自分の危機を感じたエピソードの時、(同僚たちと映画を見にいった時ですね)えーとp.88ですね。

それはともかく、ドイツ人将校が私に似ていると指摘された時、それが冗談であるから、適当にあしらっておけばいいものを、彼はちょっとムキになる。

明らかなイメジャリーの記述

この時の天気と場所は、私の読みでは明らかに作者アデアのイメジャリー操作ね。『作者の死』で作者の表現意図を決めつけるのは良くないけど、これは私、自信持って言うわ。まず、自動車がフォルクスワーゲンでしょ。ヒトラーの国民車計画に一役買った会社だという事実は有名ね。その中で四人の同乗者が映画について話す。そして、外は雨が降り、フロントガラス曇らせる雨粒を必死に拭おうとするワイパーをすファックスは見つめている。でも、しょせんそれは無理なはなしで、激しく当たる雨粒を、ワイパーはぬぐいきることができない。ドイツの協力者であった彼の心中を明らかにする情景だわね。

あー、なるほど。うっかり気が付かなかった。それは当然考えて読まねばならないところだね。

ただし、この小説の主張する理論ではどうもそういう読み方、つまり作者への忖度が問題になっているんじゃないか?

その辺のところだよ、悩みの種は……。それ後にしようか。

戦後のパリの話が出てくるね。ここになんか特別にピックアップすべき記述あるか?ヘルメスというペンネームの隠された意味とか?神の名としては多義的で訳わかんない。

いっしょに暮らしていたルイーズの置き手紙があるよ。いわゆる抹消線よ。これはなんかありますよ。p.36とp.76にある。「見せ消ち」とも言われるらしい。特にルイーズの置き手紙「あなたと一緒に暮らしてゆくことはできません。たぶん私は(ここに抹消線) それで全部です。」となっています。当然読者は「たぶん私は」の後に彼女が書こうとしていた語句を想像する。つまり、まったく抹消しようとしていなかった、ということを示している。抹消するポーズを手紙の相手に示して、むしろ考えさせている。それで全てだなんて思わせたくもなかった、ということです。

じゃあ、たぶん私はどうだと書こうとしていたのか?

「たぶん私は、あなたを信頼していけないでしょう。」か「たぶん私はポールを忘れられないのでしょう。」か、あるいは「たぶん私は恐ろしいのです。」かもしれないと、私自身は考えました。

でも、これは合理的な理由を持って決定できることなんでしょうか?これはたとえば、先生が言っていた間主観的承認が与えられるものなんでしょうか?すごく疑問です。エヴィデンスをもって正答を言えという国語の先生がいるけど。こういうところでなんらかの理由づけをしても、それこそそこに正当性はあるのか、なんて考えさせられました。

ここも後でもう一度考えよう。

ほかに気づきはないか、妙だなあと思ったところは、ない?

今のところで。日本語訳が「たぶん私は」ではなく「たぶん私が」だったらまたちょっと想像が違うことになるんじゃないかと思うんですけど、どうですか?そんな訳にはならない英文なんでしょうか?「たぶん私が悪かったんです」とか「たぶん私が原因だったんです」とかね。「は」と「が」という日本語の助詞の違いで想像の方向も違うことになるんじゃないかと思いました。

作者はド・マンを揶揄する意図を持たなかったのだろうか?この作品を「フーダニット」の推理小説といっていいのだろうか?樹木の有機的な美と舞踏のエロティックな欲望なんて言えるの?

面白いこと考えるね。ここの原文がどうなっているのか知らないけど、確かに文法上の決まりとかも解釈の方向を決定づける要素となるかもしれないね。

さて、そのあとを読むと難しい問題が出てくる。アメリカに渡った後の学者としてのキャリアと研究理論の対象の文学の話になるからだ。それはすなわち学者としてのキャリアの話にもなるわけだ。

みんなには気にならなかったことかもしれないが、私からひとつ。疑問文が続く箇所があるっだろう?p.80

これだけは言うことができる。私の持っているような華やかな才能が、ともかくも花開くことを許されたなら、やがてはフラッドライトが私の全生涯の蛆だらけの歴史の隅々にまで当てられるに違いないことを、私は知ってはいた。当時にあってさえ知っていた。そうしたことを知ってはいた――しかし、どうして抗うことができただろう?いったい誰が抗うことができただろう?私は生きたかったが、単に息をするだけでは嫌だった。第二のチャンスが欲しかった。ローブロー(これはパリ時代に彼に記事を書かせた対独協力誌の編集者)のくれた邪悪なチャンスに釣り合う良いチャンスが。きわめてアメリカらしいリベラルなやり方で提供され他ものを、どうして退け、拒否することができただろう――名もない書店で、他人の金を扱わなければならない銀行の金銭出納係同様に他人の本を扱いながらあくせく働く必要がもはやなくなるチャンス、そうした本について授業で教え、論文に書くチャンス、遠い将来、自分自身で本を書き出版するチャンスを。私が抗わなかったからといって、誰が責めることができよう?」

このいくつかある「?」はスファックスである語り手が本当に疑問に思っているわけではないことはわかるね。

古典、漢文でやる、いわゆる反語ですね。「いったい~だろうか、いや~だ」というやつですね。あんまり違和感もないところですが。

実はそういう疑問文を英語の文法では修辞疑問とかいうそうだ。これをド・マンは論じていて、本にも書いている。小説でたたみ込むようにこの修辞疑問が出てくるのはモデルとなったド・マンの評論文の、いわばパロディだろうと思う。しかしド・マンのいうことをそのまま認めるかどうか、これまた問題なんだ。難しいんだよ。さらに、アストリッドのスファックス伝記執筆の承諾を与える会話の時のスファックス自身の言葉もたぶんパロディーだと思う。それは……

「あることについて語らねばならないときは、語らねばならない。p.105」でしょう?

へー!知ってんの?読んだことあんの?そこんところだけでなく、全部読んだの?すごいねー。いや、全部を理解できないながらも、読み通すというのはご立派、さすが右刺、主体的思考ができてるねえ!(このシャレは誰にもわかってもらえなかった。???という顔がクラス中に。)

ああ、『論理哲学論考』だったっけ。いまだに私途中下車ばかりしている本なんだけど。まあこれもいつかみんなで読んでみるか。いやかね?

もひとついうと、この後ストラディヴァリウスの話が出てくるね。(p.82)これも理解しやすい比喩としてド・マンの主張に沿ったものだ。ヴァイオリンの」名器作者ストラディヴァリウスも「自分の作ったヴァイオリンで出すどんな音よりも魅惑的な音を頭の中で聴いたに違いない。そして彼は、その音を実際に聞くために次々にヴァイオリンを作らねばならなかったのだ。」と言っている。

いま簡単にみんなに指摘しておくだけにするが、これは、p.28にわかりやすく書いてある。どうも、ド・マンが考えて指摘したかったことはこういうことだったんじゃないかな、とわかる。それは「アポリア」というものについての考え。アポリアというのは決着がつかない難題、ということね。人が語ること、語るものについての本当の内容は語る本人にさえ完璧にはわかっていない、ということ。だから私たちはつねに「誤読」の可能性を否定できない、というより必然的に誤読する。とういうことなんだ(と私は読み取ってるんだけど……)。

”読み”が文字どおりどれもこれも完全かつ決定的に不安定だと言うことを説いたことだった。のちに悪名高くなった一節で私は、(それに意味付けするのが、まさしく解釈の役目だ)、すなわち、社会情勢、戦争、さらには死も”テクスト”だと主張した。綿密に研究すればするほど、テクストから知らぬ間に意味や活字の読みやすさが失われてゆく。ちょうど、ページ上の一語が、じっと見つめれば見つめるほど、読みにくくなって意味を失い、次第の途方に暮れてゆく目に、単なる奇妙な、途切れ途切れのくねった線としか映らなくなるのと同じだ。言葉というものは、自分は言葉を、”使用”していると錯覚している作家よりも、古くて移り気で経験豊かなのだ。言葉は生きているのだ。誰も言葉を所有してはいないし、ある文章をどう読むべきか、誰も指示することはできない。その文章の筆者も、断じてできない。《……》文学のテクストは、それ自体と、さらには、その作者の、”意図”を裏切らざるを得ない。文学のテクストはつねに独り歩きをし、なんの特権も持たない。なんの保証もない。しbしば矛盾する解釈を生み出す。したがって書かれた言語は、互いに排し合う意味を容認する可能性を、それ自体の中につねに含んでいる。「あれか/これか」でも、「あれでもなく、これでもなく」でもなく、「あれでも、これでも」なのだ。”

と書いているね。

よくわかんないけど、それは絶望的というか、カオスじゃないですか?何を僕たちはやってるんですか?ストラディヴァリウスの音色の素晴らしさを語ることは意味ないということですか?書いてあるものの本当の意味なんてわからないというなら、全ての了解なんてただの思い込みじゃないですか。(ヴァイオリンの音については、僕も全くわかりませんが)

言いたいことはわかるよ。……なんて言っても、その了解も心許ないが。ちょっとこれはまた後で、他の文献も読んで考えてみよう。

じゃあ、そのほかで、気がついた点を。

『あれでも/これでも』という本の題名ですが、なんかいわれがあるのかなあと気になるんですが?なんか元ネタがあるんでしょうね。

それはp.23にあるね。1972年刊行とあるが、これはド・マンに当てはめると、『盲目と洞察』(Wikipediaでは1971年とある)のことだろう。ここで書かれていることも、あとで紹介するけど、それでも、なぜ小説ではアデアがこんな題名を捜索したのか?理由は本文にちょっと示唆されているんだけど、それでもなぜ?というところではっきりしない。

きっとわけがわかっている人は笑うだろうがそれについても、私の考えをそこで言ってみたい。笑わば笑え、だ。あとで語る。

時計を見ることひとつとっても考えちゃう

私がわからないなあと思うのは、教授とアストリッドが面会している時、教授が時計をチラッとみる場面がありましたね。それでアストリッドが気を悪くするというところです。その後また教授は時計を見るんですが、その一回目と二回目は違う、というんです。それがわからなくて、こだわってしまうんです。その二回の差をわりとしつこく説明するんですけど、そんな説明なくても読者には(だいたいのところは)理解できるのに……。

もちろん相手に帰ってもらいたいこと、と、単に何時か見ること、とは違うんですけど、この小説でそんなことがわざわざ取り上げられる、決してサラッとは書いていない、というところが謎なんですよ。何か理由があるんですか?

うん、そこも私としてはあると思ってる。それも後で説明してみよう。

俺もひとつ。アストリッドという女について。この女性はすごく皮肉っぽく設定されているよ。

というのも、彼女についてp.42でこう書いている。

ともあれ、ギリングウォーターがアストリッド・ハネカーの論文指導教授だった。あとから知ったのだが。その論文はウィルキー・コリンズの『白衣の女』をフェミニズムの見地から読むという、なんとなくうさん臭いもので、《……》すぐに二人とも悟ったとおり彼女の論文指導指導教授としてギリングウォーターほど不適格な者はいなかった。アストリッドがのちに私に話したところではこういうことだったらしい。アイヴィーリーグの七女子大の中でも特にお嬢さん学校だったマウント・ホールヨークにいた彼女は(彼女は同校を花嫁学校程度にしか見ていなかった)、当時ニュー・ハーバーで他に類を見ないほど花盛りだった熱狂的なまでの知的思索に取り組む訓練は、ほとんどできていなかった。才気煥発だが怠惰だった彼女は、この教授なら自分のわがままを通してくれるだろうと漠然と考えてギリングウォーターを探し出したのだが、自分の周囲で、刺激的でファッショナブルなことが起こっているということを、遅まきながらごくごくゆっくりと悟り、苦い思いをした。時代とザ・セオリーが彼女のわきを通り抜けてゆくように思われた。”

花嫁学校という意識しかなかった名門大学にいた彼女は自分の現状を反省し、知的な文学研究の最前線に立つことを決断した。それがニュー・ハーバーでのフェミニズム批評だったということです。これ笑えるね。だって、それが「ファッショナブル」である故に彼女は花嫁学校から移るわけでしょう?しかもそれが「「フェミニズム」の観点から論じられるものだったなんて、冗談みたいですよ。

でもこれって今の私たち女性の受験生をふと思い出させますよ。母からも批判されるんですが、私自身も実は見栄えのいい学校の見栄えのいい学部を志望している、という批判に反論しにくいところがあるんです。でもこのことは男女に関係ないですね。だってフェミニズム的批評って男女の二項対立を否定するところから始まるんでしょう?男と女という区別から一旦抜け出して、ということですよね。

それどこかで読んだ?

そういうこと聞いたことあるね、私も。でもそれってよくわからん。二項対立こそ物事を理解する基本じゃないかと思うんだけどなあ。でも、ここはアストリッドという女子大生のイメージを作らせるところだなあ。

それにアストリッドという名前は、「小惑星」を連想させる名前らしいじゃん。何か「動く」「さまよう」というイメージを持たせるな。これは誤読かな?

さて、まだ他にも引っかかるところあっただろう?

教授が昔のことをアストリッドに暴かれるかもしれないという事態に、ある覚悟をしたわけでしょう?その、いわば言い訳の準備を用意する記述がありますね。これがちょっとわからないんです。え――、具体的にはp.96に「過去を変えるのだ」というふうに決意します。これ、どうするって言ってるのか。

それは難しい。と言うのはここにもスファックス(つまりド・マン)の理論・主張が関係しているからじゃなかな。つまりだ、すべてテクストは誤読を避けられない、というやつを自分の過去の記事にも当てはめて誤魔化してしまおう、という企みじゃないかな、ほんとよくわからんけど……。それからまさしく「作者の死」。署名はあくまで「ヘルメス」なんで、それは俺じゃない、という主張をしようとしたのかも。

そもそもバルトの『作者の死』だった

前にも紹介した、私の知ったかぶり、思い込みをもう一度いうと、ロラン・バルトの「作者の死」の中に、

ごく最近、文学そのものの外部から(こうした区別は実を言うと無効になったいるのだが)、言語学が「作者」の破壊に貴重な分析手段をもたらした。言語学が示すところによれば言表行為は、全体として一つの空虚な過程であり、対話者のたちの人格によって満たされる必要もなしに完全に機能する。言語学的には、作者とは、単に書いている者であって、決してそれ以上のものではなく、またまったく同様に、わたしとは、わたしと言う者にほかならない。言語活動は《人格》ではなくて《主体》をもち、この主体は、それを規定している言表行為そのものの外部にあっては空虚であるが、言語活動を《維持する》には、つまり、それを利用しつくすには、これで十分なのである。

とある。君たちは難しく感じるだろうけど、こういう考え方が、ド・マンにも、つまりスファックスにも強く影響して、このアデアの小説も、バルトのこの考えが基本として成り立っているようだね。スファックスの、自分の過去を消す基本的戦略は、この理論を利用することだったんじゃないかなあ。(この引用部など、何を言っているのかよく読み直して自分の中に了解感を作っていってほしい。入試に必要な国語力もこういうのに馴れることから養われるんだ!)

こういうふうにテクスト論を使うというアイディアを小説、しかも推理小説に使うというのは、うまいこと考えたな、と思うね。そして、いろんな主張はあっても良いが、何もかもが「誤読であるという可能性を持つ」ということを忘れてはならない。これがド・マンの言いたかったことである。

そう考えれば、スファックス(そしてド・マン)がフランス占領下で書いた文章がどれだけ本当の自分の心のうちにあったことであるか、というのもわからない。誤読のうちにテクストを読んでいるのではないか、という疑問も許されるのではないか。

じゃあ、何もかも、どう捉えるかはわからない。だからナチ協力も許すべきだ、ということでしょうか。

そうではなくて、書いた作者の意図はアポリアであり、それを読んだ我々一人ひとりの理解には、誤読の「可能性」がある。それを自覚して論じるべきだということじゃないか。

2023年7月3日の東京新聞のコラムに豊崎由美という書評家が、「読解の水位の話」というタイトルで、「小説にはそれぞれ『ここまでは読めていなければならない』という読解のレベルがあるんですね。」と書いている。

それは確かにあると私も考える。『舞姫』を読んでいるときに、ベルリンを今日の近代的大都会をイメージして読まれていたら、それはまったくピントがずれてしまうだろう。しかしこう記事を書く筆者はある小説について、読者が「不快」という感想を持つことに、それは読解の力の足りなさが原因であると主張しているのだ。

ここに問題があると、私は思う。記事の題材になった小説を読んだこともないし、読みたいとも思わないが、「読解の水位」という言葉自体に、さっき言った誤読の必然性という見方があることが感じられない。この私の感想には記事を読解するのに誤読の可能性があることを私は意識しつつ言っているよ。読解の水位という語句自体に、胡散臭さを感じてしまうのは、やはり水位の低さを自分で意識しているからだけども、でも、記事の筆者に絶対に誤読はないのかね。

つまりは「誤読の可能性」ということ。それを意識して読解することが必要じゃないか、ということです。読解の水位と言っても、独りよがりのものになってはしないか、という自戒が必要だということだね。もちろんいろんなことに基礎知識が必要であることはわかるけどね。

それじゃあ、謙虚な姿勢で読解しましょう、という日本的な教訓を、先生は言ってるんだ。そういうことでしょうか。ちょっと失礼ですが、現代では、日本人の思ったことを言わないという姿勢が指摘されていますが。

しかしそれは一概に否定できない姿勢じゃないかな。私は。文学理論なんてちゃんと勉強したことはなかったけど、信念対立については大事なことだと思うよ。フッサールなんかもそういうところあるんじゃないか。

とにかく、小説の読み方について勝ち負けの勝負ではなく、より多くの納得を、より高い、(深い)地点を目指すという姿勢で読解するというのがいいと思う。また反対に最近ディベートを授業に取り入れようとする学校があるが、自分の信じられない説を主張させるなんて、俺にとってはそれが信じられないほどの学校の頽廃だよ。

スファックスに戻りましょう。

彼が自分の過去をなんとか誤魔化そうとした、理論を使って。そこはいちおう認めて、なんでこの三人は殺されたんだろう?やっぱりピンとこない。誰か教えてくれないか。

推理小説のネタバラシになっちゃうけど、これ言わないとあわからないから、言っちゃうよ。

まず、ギリングウォーターが殺されるわけだけど、これが問題だな。犯人にはなんの動機もないんだよ。p.138に「動機の欠如こそ実際には動機の存在かもしれない」と犯人は言っている。簡単に言えば、アガサ・クリスティーの『ABC殺人事件』じゃないか。つまり、殺人の物語のための殺人です。連続殺人事件は時間系列順に描かれそうなものだが、p.139には「一つの仮説を立ててみましょう」と犯人が言う。

アストリッド・ハネカーを片づけたい立派な理由を持っている者がいる。しかし彼は、もし自分が彼女を殺せば、警察が捜す最初のものは動機だということを語る――それは、明らかに彼の持っているものだ。そこで彼は、彼女を殺す別の動機があったかもしれないと思わせるように工夫しなければならない。そうして彼はもちろん彼女を知っていて、彼女が殺人ミステリの熱狂的愛読者だということも知っているはずなので、もう一つの殺人、二番目の殺人を最初に行なおうという決心する。

なんて言ってる。自分が犯人ではないということを偽装するために自分のことを自分のこととして言わないから読者はなんだか気持ち悪いが、つまりは告白だ。なんの価値もないものとして、いや、常識的な因果を逆転させるものとして、ギリングウォーターは殺されたということです。『ABC殺人事件』を連想させますね。

二番目の殺人が本命で、一番目はその偽装工作だったわけです。アストリッドへの殺意は、もちろんスファックスに夢中になっている彼女への愛憎という複雑な心理が原因だった。そして三番目の殺人については、スファックスが絶対に隠しておきたい過去の罪があることを知った。そこでスファックスを自殺したように見せかけて殺した、これも偽装工作(偽装工作という言葉が適当とは言えないかもしれないが)ということ。話としては単純なものですね。

これが推理小説としての本作のストーリーということでしょう。違いますかね?これでよければ、そのストーリーの裏側にあるパロディー的意味が問題となります。それが、「ザ・セオリー」ですね。常識的な因果関係を逆転させる、ということを殺人に使ったんですね。こっちが難しい。

難しいなあ。ここが読んですぐに了解できなかったところなんだ。でもさ、二番目の殺人の動機がやっぱりはっきりしないだろう。彼女への愛憎?嫉妬?

しかもp.130には一種のアリバイがあった、と書いてあるじゃないか。ここの矛盾は本文ではっきり解決しているの?僕には見つからなかったけど……。

そうなんだよ。私もここずっと引っかかっているんだ。誰か意見がある人?

……誰も何もないな。仕方ない。じゃあそこはそのままで次に行くか。

死後もしぶとく語る「語り手」

私にも言わせて。

この最後のところ。「私」の死後、犯人が拘束された、という文章。それ以降の説明。平気でこんな終わり方していいの?なにか従来「お決まり」として暗黙の了解になっていたものが、それをある人が崩していく。ということがそんなに新しい表現技法なんですか?ただ遊んでいるのに過ぎないのでは?

アンソニー・ホロヴィッツという作家の『メインテーマは殺人』という本がある(創元推理文庫、山田蘭 訳)。

この作品の結末に近いところでは語り手の「わたし」が言うんだ。「いま思えば、この物語を一人称で書くことにしたのは失敗だった。わたしは決して死なないし、読者にはずっとわかっているわけだから。一人称の語り手が殺されないというのは、文学のお約束のようなものだ。もっともわたしの大好きな映画のひとつの『サンセット大通り』は初っぱなからそうしたお約束を破っているし、」と。

それから、あるテレビドラマ(昭和のドラマ)では家族で食事をしているシーンで、カメラのある方のちゃぶ台の辺だけには人が座らないのを、みんなで「どうしてみんなこちらには座らないの?」「そう言えばそうだね、変だねえ」と不思議がっている、というのを以前見たことがある。

お約束破り、というのは一種の意外性をもたらし、もちろん作品の価値とも関係してくる話だと思う。物語を舞台の外から覗き見るような態度で語る、遊びとも見えるかもしれないが、そういうところが現代的なんじゃないかな。メタ物語っていうのとは違うのかな。

それからね、殺害自体を隠蔽するための殺人、という構造はいろんなところで使われているんだよ。実はこの……、まあやめておこう。

でもさらに、これは聞いた話だけど、デュパンという探偵が活躍するエドガー・アラン・ポーの小説で『盗まれた手紙』という作品があって、その中では隠匿するものは、目につきやすいところに隠す、という話の構造を使って短編を作っているということだ。現代哲学の話にも使われているんだって。いわゆる推理小説というのはこういう同じ構造を使って、そこから話を多様な物語を作るということがあるのかもしれない。

『盗まれた手紙』は私も読んだことがあって、記憶では舞台劇のように登場人物が会話し、そして後でちょうど同じ場面のように同じ場所で話が進む。舞台にいる役者の視線の絡み合いが同じ構造で再現される、というものだったような気がする。現代の批評はやっぱり話の流れではない、つまり構造というところに注目されたんだね。

確かにそういう小説の読み方ばかりではどうかなと、引っかかるところがあるねえ。しかも、お宝が(あるいは地雷が)どこにあるかもわからず、気がつかずに読み進めてきたこともあるんだと思う。すごく私も不安な気持ちなんだけど、ひとまず今回はストーリーの流れを追ってきた。まだ私の方もいい足りないことがあるので、次回もう一度みんなで考えてみよう。

コメント