新聞小説? うそ、無理だろ!

さて、今回も大物。漱石の長編小説だ。以前に読んだことある人?途中まで、でも良いから、どう?なんと、ひとりいるの?最後まで読み通した?途中で挫折?

まあ、そうだよな。だって文章が難しくて理解できないもんな。今回読んでみて、どうだった。私も高校の時チャレンジしてほんと読むの苦痛だったの覚えてるけど。

広田、どうだった?

参りましたよ。先生の、生徒に対する嫌がらせみたいに思いましたね。まず比叡山登りでしょ、もうそこから嫌になりました。なんですかこの会話!いくら明治時代だって二十代の男がこんなわけわからない会話をするもんですかねえ。意味のない理屈のコネ合いですね。

読者に会話の内容を理解する力があるか、試されているような感じもしました。おれのその感じは全編通してずっとありましたね。

漱石の新聞小説第一作ということですが、その頃の新聞読者ってそんなに教養が高かったんですか?新聞に注釈があったのかなあ。なかったでしょうね。これが読者の喜ぶ新聞小説、なんて信じられないな。

私もそれが不思議。話の流れが面白くなっていくのは、偶然の出会いが重なっていくのが予想できるようになる頃じゃないでしょうか。どうもこの人たち後で絡まって話が進むんだなって、予想できますよ。言葉は悪いけど、通俗的なドキドキした興味が湧いてくる京都の女との絡みが二人の男と出てきそう。ここまで我慢の連続でしょう。それにあの美文調というんですか、あの調子の繰り返しや対句的な語句の、古臭い文です。これが場面ごとに登場するんですよ。

二では東京に場面が変わって、

紅(くれない)を弥生(やよい)に包む昼酣(たけなわ)なるに、春を抽(ぬき)んずる紫(むらさき)の濃き一点を、天地(あめつち)の眠れるなかに、鮮(あざ)やかに滴(した)たらしたるがごとき女である。夢の世を夢よりも艶(あでやか)に眺(なが)めしむる黒髪を、乱るるなと畳める鬢(びん)の上には、玉虫貝(たまむしかい)を冴々(さえさえ)と菫(すみれ)に刻んで、細き金脚(きんあし)にはっしと打ち込んでいる。静かなる昼の、遠き世に心を奪い去らんとするを、黒き眸(ひとみ)のさと動けば、見る人は、あなやと我に帰る。半滴(はんてき)のひろがりに、一瞬の短かきを偸(ぬす)んで、疾風の威(い)を作(な)すは、春にいて春を制する深き眼(まなこ)である。この瞳(ひとみ)を遡(さかのぼ)って、魔力の境(きょう)を窮(きわ)むるとき、桃源(とうげん)に骨を白うして、再び塵寰(じんかん)に帰るを得ず。ただの夢ではない。糢糊(もこ)たる夢の大いなるうちに、燦(さん)たる一点の妖星(ようせい)が、死ぬるまで我を見よと、紫色の、眉(まゆ)近く逼(せま)るのである。女は紫色の着物を着ている。

新潮文庫 p21

と、何が何だかわからず強引に引っ張っていきます。

こんな文章は、前時代の小説、読本(よみほん)などに、ある程度倣うものにしようという試みのひとつだったんですね?口語文だけの小説にはまだ抵抗があったのかもしれない。でも内容のない修飾的な文とか単なる季節や古典の紹介だけなら飛ばして読むんですけど、厄介なことに単なる蘊蓄ではない、内容と読解のヒントとなるイメジャリーがあるので、本当は時間かけて注意しないといけない小説なんでしょうね。

だから、注釈は大事ですね。

そして、もし、現代の作家がこういう情景を口語文で描いたら、きっとこの雰囲気は出せなかったでしょうね。

新潮文庫の注釈は、私が学生の時教わった怖い先生の執筆なんだが、すごい量だね。大変だっただろうなあ。でも、考えようによっては、注釈が読みの方向に影響してしまうようにも感じたね。語句の選択の問題もあるねえ。どういう方向に読者を導くか、という意識の道具にもなるのがこの注釈なんだという発見にもなるな。たとえばある語句の注釈は意図的にやめてしまうということだってできるもんね。新しい「研究史の研究」なんてできそうだなあ。

それにこの授業でも問題になっている小説の構成の仕方、プロットに、どうも作者は強い意識を持って作っていると感じます。各場面設定を演劇の舞台のように変えていきますね。あっちへ移り、こっちへ返り、まるでまわり舞台。同時並行の場面も読者をそういうふうに導きます。この時いわばメタフィクションが出てきます。作者が顔を出して説明したり解釈したりする。いろんな手法を持っていたんだろうなあ、と思いました。あっ、漱石ってイギリスに留学してたんでしたね。そうか、そういうことを勉強してきたのかな。

そうすると、「研究の実践」が『虞美人草』で、その研究が「注釈」で、その研究が「研究史の研究」ということですか。なんだかどんどんつまんなくなりそうだ。

漱石は『文学論』なんて、書いているよ。恥ずかしながら、私、いまだにチャレンジして撃退されているが……。

そういう研究者であったことから、漱石は当時としては最先端の文学理論を身に付けていたんだろうな。でも、そのこと自体自分では満足感とか優越感はなかったかも知れないが。

ミソジニーの小説なの? でも藤尾ってまだ二十四歳だよ。

でもさ、おれもやっと『虞美人草』全部読んだけど、全体としての話の流れは、まあ、通俗的というかな、そんな感じだったよ。いや、だからこそ最後まで読めたし面白かった。イヤな女の、破滅する物語。勧善懲悪のええ話じゃ。お決まりのパターンで、悪女が男を手玉に取り、ところが最後は……、というものだな。

悪女って特別に憎まれるねえ。なんでだろ?『八犬伝』って前にテレビでやってたけどまがまがしくて、あれ玉梓って言ったかな、おっかない怨霊がいたなあ。悪女じゃないけど、女の怨霊は特別だよ。いや、女性蔑視じゃないよ。

この小説ではクレオパトラと藤尾とが重なる形で示されてるね。

ところでさ、以前、先生に紹介された内田樹の本を面白く読んでたんだけど、そこにハリウッド映画の「女性忌避」だったかなあ、そんなことが書いてあった。

どんなに華やかで感動的な映画でも、ずっとハリウッド映画は基本的に、女性を毛嫌いしてきたというような内容だったと思うんだけど(『映画の構造分析』 晶文社)。そのミソジニー(女嫌い)を打ち破ったのが『エイリアン』だったと書いてあった。僕は怖い映画は嫌いだからネット上だけの知識で、実感はしてないけど、いかにも男を表象する悪の権化であるエイリアンを最終的に消滅させるのはたった一人の宇宙船乗組員の女性だった、というんだ。これが出てくるまで映画の中の女はいつも男に助けられて、あるいは守られているんだ。

クレオパトラも、昔の映画をテレビでやっていた。調べたらエリザベス・テイラーという女優でどこかテレビで見たような。もちろん結局男に負けて自殺していくんだった。守ってくれる男がいないとダメなんだね。

すると、この物語の文法をただなぞったのが『虞美人草』だったということかと思うんです。それがわかっているから僕たちは安心して読んでいたんじゃないかな。

……でも、だとするとつまらない、そんなに問題にならない小説ということになっちゃう。そうすると、却って藤尾が悪役で、彼女を破滅させるのが『虞美人草』という物語ってのは怪しいよ。『夢十夜』でも僕たちは作者に騙されてるんじゃないかという話もあったし。

それに藤尾の死に方に納得できない、不可解なところがあるんだよ。わざと書いていないんじゃないかと思うんだ。それと関係あるんじゃないか。藤尾は確かに勝負に負けて死んでいったんだけど、誰に負けたんだ?憤死なのか自殺なのか。

『虞美人草』は読解がさまざまな人にされていて、藤尾の死についてもいろんな人がいろんな読み方をしてるんだって。わたしが調べたところでは、NHK BSの番組で専門家や作家が集まって読書会をしたのがある。それが話題にもなっていたらしくて、もう何年も前の番組なんだけど何度か再放送されていたらしいんです。

そこである心理学の先生が、藤の花は垂れ下がっているところから、彼女の失神の後日の縊死を意味しているんだと言っているらしい。その発言はいろんな人が称賛しているんです。漱石にはそういうモチーフを強く印象付ける作品が多いんだと……。

実際の番組を見たいんだけどできなかった。

そうするとやはりこの小説は全体としては悪い女の破滅の物語、ということになるかな。そういう見方はみんなの共通したものか?

いや、そう言われるとまた別の方からの光を検討したくなるな。先生、なんか隠し球を持ってんじゃないの?

そんなものはないけど、藤尾ってそんなに悪いか?と……。内心男の心を操つろうとしたり、プライド高くて、イヤな女であることは確かだけど、そんなに非難されるような問題か?死んでしまってみんなザマミロっていうの?そう言う奴らの心の内こそ汚いんじゃないかなあ。さっきのハリウッド映画の話と同じだよ。

藤尾の母もすごく悪く描かれているけど、夫が死んで義理の息子に全財産が移ってしまうのを考えれば、それは不安は大きかっただろう。実の娘を頼りにするのは当然じゃないか。母が財産のことや世間体を気にするのがそんなに悪いことかな。

しかし、藤尾という人は典型的な嫌われる女だよ。傲慢で、策略家だし、そしてどんな男が自分の意のままになるかを知っている。小野は彼女の罠にかかり、本来の真面目さから遠ざかってしまう。そこから最後に元の自分に引き戻される。

そこで藤尾は新橋から帰宅し、そして予想もしない事態に惑い、侮辱されたと思って失神する。読者はこれで安心するんだ。藤尾は罰せられ、読者は浄化される。

世界史で教わったカタルシスだな。めでたし、ですね。

僕は根本的に、藤尾嫌悪の読解は賛成できないんだ。前に先生がちょっと言ってた、「漱石は読者を騙す」っていう意見ね、その漱石の罠に引っ掛かっちゃってると思う。

藤尾の言動にどうも気に入らないという気持ちは僕にもあるけど、「あれ、こういう強気な女って、むしろかわいそう。むしろ魅力ある。むしろ可愛い。むしろ純粋。」てな気持ちになった。いや、ほんと。

白鳥っていっても、三遊亭じゃないよ

すごいねその感想。

で、ちょっと口出しするよ。

この小説だけの話じゃないんだけど。

正宗白鳥という作家がいたんだ。漱石より後の人なんだが、昭和三年に『夏目漱石』という評論を出してる。その中で、

『虞美人草』でも『彼岸過迄』でも『心』でも、あるいは『明暗』でも、漱石の長篇小説の作風は、のちに何か奇抜なことが出て来そうに読者に期待させながら、くどく長く読者を引きずって行くので、読者には辛抱が入る。凡庸な作者は、読者を釣って行くだけで、最後に玉手箱から取り出された手品の種は案外つまらないことが多いのだが、漱石の玉手箱には、相応に見事なものが潜められている。『それから』にも、主人公代助が友人の妻三千代に対する真理の交錯に、読者の心を充分に捉える力を有っているのである。彼れの胸に潜んでいた秘密を、女の夫や、父や兄や兄嫁や読者の前にさらけ出した時には、彼れの人生は混乱し、「世の中は真っ赤」になる訳である。……ところが、作者が筆を尽くしているにもかかわらず、事相が私には空々しく思われて、胸を抉られるような感じがしないのだ。私ばかりがそうなのであろうか。

私はこの前半部分の評価については納得してしまうのだ。『虞美人草』でも漱石の変な”あざとさ”を感じてはいた。漱石の作品になんとなく感じていたことに気づかされたような思いだった。前にちょっと紹介したかもしれないが、志賀直哉に『沓掛にて』という作品がある。小説とも言えないような作品だが、そこに芥川龍之介と夏目漱石についての有名な一節がある。

”いったい芥川君のものにはしまいで読者に背負い投げを食わすようなものがあった。これは読後の感じからいっても好きでなく、作品の上からいえば損だと思うと言った。気質の違いかも知れないが、私は夏目さんのものでも作者の腹にははっきりあることをいつまでも読者に隠し、釣っていくところは、どうも好きになれなかった。私は無遠慮にただ、自分の好みを言っていたかも知れないが、芥川君はそれらを素直にうけ入れてくれた。そして、

「藝術というものが分かっていないんです」といった。”

というもの。

だからと言って『こころ』や『それから』を読んだ後の感動やら、独創性への感心は変わらないけどね。読み返しても、やっぱりいいよね。でも、白鳥のいうところは、もしかしたらこの「背負い投げ」と同じようなことをいっているのじゃないかな。通じるところはあると思う。

それで、藤尾のことだけど、私も作者が藤尾嫌悪の読者に対しての背負い投げをしているような気がするんだ。そして、読者は背負い投げされていることもわかっていない、ということじゃないかと思ってる。いやこれは本当に個人的な見方で、偏見・独断の成せる技なんだけど。

これは言っちゃいけないことだったかな。

いや、今の先生の話には異論がある。やっぱり、素直な読み方が基本でしょう。いくら作者は死ぬといっても、藤尾も改心して「悪うござんした」と内心は言いたかった、なんて読むやつはいないでしょう?要は程度の問題で、藤尾はあくまで自分のプライドがズタズタにされて倒れたということは間違いない。まあ、悪いのは小野であることは認めますが。こいつがまた……。

私も、そう思う。

ころっと改心しちゃうんだよね。でも、小野が心変わりすることによって藤尾を罰することができた。私、藤尾みたいな女性に全く肯定感をもてないから、小野さんを褒めたいと思った。先生は彼女について甘い評価だけど、心の中に邪悪なものをいっぱい持ってますよ。同情すべき人柄じゃないですよ。(コワ~というつぶやきが男子から出てきた)なにさ!怖くなんかないよ!みんな女子はそう思ってるわよ。(女子は目を見合わせている)

でも、冷静になって考えると彼女は別に人を騙したりしなかたよね。自分の都合いい方に誘導したかもしれないが、小野の方が彼女を裏切った形だね。そして、いくら恩をかけているにしても、小野から決定的な約束の言葉がなかったということに、孤堂先生親子には勝手な思い込みがあった、とは言えないかな。小野はもっと早く小夜子に自分の本心を言っておくべきだった。まるで『こころ』の先生のように、早めに決断しておけば……っていうことだ。

なんだか漱石って、こういうジリジリ感っていうか、そんなもので小説を読ませるところがある。

今回の『虞美人草』も、偶然の出会いとか、あるいはニアミスがありえないほど出てくる。これは誰でも気づくことで、作者の意図が感じられる。つまりこの物語は「拵えもの」なんだなあって思う。この感覚について漱石の特徴として気に入らない人も多くいるんじゃないかという気がする。志賀直哉の漱石の小説について、芥川と同じ「背負い投げ」の感想もなんだか関係してくるような気もする。

作者のことにいろいろ難癖つけるのはよくないかも知れないが、あまりに構造物のように話を作るところが、『虞美人草』にはありますね。

ここでは言わないでおこうとも思ったが、筆者の情報として漱石の『文学談』というのを紹介しておこう。座談で語られたものの雑誌掲載。そこで漱石は、

それから普通の小説を作ると仮定すれば、世間人事の糾紛を写し出すことですから、どうしても小説には道徳上にわたったことを書かなくてはならない。勿論短篇のものなれば、月が清いとか、風が涼しいとか書いただけでも文章の美を味わうことは出来もするが、長篇の小説となると道徳上の事にわたらざるを得ない。さてここに長篇の一小説を草するとすると、作者が作中の事件については黒白の判断を与え、作中の人物については善悪の批評を施さねばならない。作者は我が作物によって凡人を導き、凡人に教訓をあたうるの義務があるから、作者は世間の人々よりは理想も高く、学問も博く、判断力も勝れておらねばならないのは無論のことである。文学は好悪をあらわすもので、普通の小説の如き好悪が道徳にわたっている場合には是非とも道徳上の好悪が作中にあらわれて来なければならん。この点から見て、文学はやはり一種の勧善懲悪であります。

『文芸界』明治39・9

と言っている。これは注目すべき発言だよ。つまり漱石は自分の小説は、特に長篇は「勧善懲悪」なんだと言ってるんだ。だから『虞美人草』も勧善懲悪の小説なんだね。良きことを勧め、悪きものを懲らしめるのがこの小説なんだ。

では藤尾がやはり悪役であり、彼女が罰せられるのがこの物語なのか?

実は漱石の、この『文学談』の勧善懲悪については続きがある。作者の善や悪は作者の真に信じる善であり、悪であるというんだ。単純な善悪じゃないって言ってるんだね。

「私の態度は(……)唯自分の良心にはずかしからぬように勧善懲悪をやりたい。世間の道徳に反対する事もあろうし、または道徳通りを、道徳通りと示す場合もあろうし、世間の道徳を是と感ぜしめると同時にそれを破ったものも大に称すべき価値があるようにかこうし、要するに自己の見識に背かぬようにしたい。(……)見識のない作物はこの点からいって価値がない。換言すれば一種の人生観のまとまらない作物は、その他の点においていくら成功しても、物足らないというてもよい。」

『文学団』明治39年9月 「文學界」

この談話は、漱石の強い自負心が見えるもので、自分のやっている仕事がどんな価値のあるものか、「吾人が世の中にある立脚地やら、徳義問題の解決やら、相互の葛藤の批評やら、凡てこれらは小説家の意見を聞いて参考にせねばならん。」といっている。

こうした漱石の考え方にしたがうことが、たぶん作中の「真面目」の意味であろうし、よく使われる「道理」という言葉は自己の見識で是としたもののことだろうと思うんだけどね。だから、藤尾嫌悪がすなわち勧善懲悪だとも言えないと思う。

『虞美人草』の勧善懲悪。 悪は藤尾?小野?それとも?

そうすると、藤尾は罰せられたのか、あるいはそんなに悪い女とは言えないのか、どっちなの?

藤尾は嫌な娘だが、そんなに悪くない、悪いのは小野、これがあたしの結論ですね。

でも、本当の気持ちを言うと、この小野の改心は全く不自然。どんなに宗近が説得したって、こんな言葉であっさり藤尾を捨てるなんて、どうも作者の構成が破綻しているような気がする。あたしには小野の改心の場面は作者の失敗に思える。

これは多くの人の感想だと思いますよ。作者もこの宗近の説得については、上手い創作ができなかったという自覚もあったんじゃないかなあ。読んでいてなんとなく漱石のあきらめみたいなものを感じました。これは全く勝手な想像ですけど。

それから藤尾の死因についてはどうかなあ。「虚栄の毒」が実際の毒をいっているものでないことは僕たちの共通の理解なんだけど、じゃあさっきの話の通り縊死だ、っていうのも納得できないし。でも、藤尾のプライドがズタズタにされたことが失神につながって、その後のことが書いてない、ということからしたら、自殺にしろ憤死にしろ、そのプライドをズタズタにした人こそ彼女を死に追いやったという事になるでしょう。

わたしも同じように思うけど、その前に藤尾の死について喋っていい?

本のしおりの糸が縊死を連想させるということね。色鉛筆で線を引いてあったというところは、あのクレオパトラの本の「埃及の御代しろし召す人の最後ぞ、かくありてこそ」の部分です。確かにここはクレオパトラと同じように自殺したということを暗示させるものですが、死んだ方法は、私もあまり関係ないと思います。それに本の栞の紐が縊死を思わせる仕掛けのように読むことは、過剰な読みだとも思うんです。ここは、以前この授業で取り上げられたド・マンの「誤読」に関する主張を思い出させるところなんだけど。どれが誤読でどれが正解かなんて言えないですよねえ。

藤尾がクレオパトラのように気高く、自負心を持ちながら死にたいと思って自殺したということは、確かにド・マンの言っていた「意図」として共通して認められる読み方だと思うけど、首吊りまで暗示させるということは、わたしは感覚的に妥当だとは思えません。

それで話は戻って。わたしは、結局藤尾を死に追いやった人は、宗近 一 だと思う。いかにも豪快で、男らしく、また妹や友にも優しさを持つ人物像として描かれているけど、この人物の強引さはどうだろう、ってみんな思わない?

今、漱石の小説にも「背負い投げ」的ところがあるという話題になっていたけど、この「宗近の説得と小野の改心」は読者にとって気持ちのいい「一本勝ち」とはならなかった。この場面からは、小野の優柔不断なところと、宗近の強引な説得という印象が読者に残ってしまいます。

小野の改心があまりに唐突なんですよ。ここが『虞美人草』の一番の弱点だと感じました。漱石の勧善懲悪については面白く聞いたけど、結局その懲悪されるべきは、宗近君なんじゃないでしょうか。

悲劇の偉大さ

同じことなんだけど、さらに付け加えたい。

この小説は藤尾の死で終わっていない、ということを忘れちゃいけないように思う。

それは甲野欽吾の日記だよ。その一節が宗近に手紙で送られ、その返事が示されて終わっている、ということだよ。これが読解のキモだと思うよ。日記では何を書いているのか。

悲劇は喜劇より偉大である。(……)

運命は(……)忽然として生を変じて死となすが故に偉大なのである。忘れたる死を不用意の際に点出するから偉大なのである。巫山戯(ふざけ)たるものが急に襟を正すから偉大なのである。襟を正して道義の必要を今更の如く感ずるから偉大なのである。人生の第一義は道義にありとの命題を脳裏に樹立するが故に偉大なのである。

新潮文庫 p385

この後、甲野は、世の中の全ては喜劇である、と言ってさらに

「最後に一つの問題が残る。――生か死か。これが悲劇である。」と言う。

要するに、甲野は、この世の中で偉大なものは、突然にわれわれの眼前に見える死の悲劇だけである。と主張しているんだね。

これは、作中の十五のレオパルジという人についての記述と関係する。レオパルディなんて知らないから調べてみたら、イタリア人で現実的なこの世界にはなんの価値もない、という虚無的な思想家だって。唯一可能な幸福は人間が幻想を捨てて死を受け入れるところにあるんだ、と説いているらしい。

そこで僕はこう思う。甲野は、運命が、父を外国で殺し、義母・妹と自分を敵対させ、その妹が結婚しようとする相手として信用ならない人間を選んだのならば、それら全て運命が自分に降りかけるものであるなら、「いいよ俺に降りかかるものなら受け入れるよ!」という心情なんだろう。漱石独特の居直りみたいなものではないかな。

じゃあこれをなぜ外交官デビューを果たした宗近に知らせたのか?

ここがこの小説の一番の問題点だ、と思うんだ。

悲劇は突然の藤尾の死である。その死の責任は宗近にある。と考えたら、この世界のたった一つの重大事項の死が身近に起こったのに、その重大事を全く意識できていなかった自分の迂闊さ。そしてその責任と悲劇の本質を正しく理解していない友人 宗近一 への非難。こうしたことが手紙の意味であったと考えられないか。

宗近の返事は「この国では喜劇ばかりだ」という言葉だった。これは現実世界で当然のように本質的な重要事項の「死」を意識できない中にいる自分を認めているんじゃないかな。

しかし、「俺はいまお前とは違う世界に生きているんだ」と言ってるんだ。

ちょっと待って!

なぜ、宗近に責任があるのか?宗近がしたことは甲野家の問題を友人の欽吾の意向に沿って解決しようとしたことに尽きる。藤尾への攻撃だって彼の思いは、悪意とは違うよ。時計を壊してしまったとき、宗近は、

「藤尾さん、僕は時計が欲しい為に、こんな醉興な邪魔をしたんじゃない。小野さん、僕は人の思いをかけた女が欲しいから、こんな悪戯をしたんじゃない。こう壊してしまえば僕の精神は君等に分かるだろう。これも第一義の活動の一部分だ。なあ甲野さん」

新潮文庫 p379

と言ってるじゃん。甲野は「そうだ」とひとこと言って認めている。時計を壊すことが自分の純粋な正義感を象徴していると宗近は主張してるんだ。

この宗近の藤野へのことばは、言い訳だというの?宗近は「好意だよ。好意だよ。誤解しちゃ困る」とも藤尾に言っている。彼に後ろめたいところはないんだよ。

僕は宗近に悪意はないと思うけどな。

宗近への疑心は解消したのか

それはそうだよ。でも、「好意だよ」と「寧(むし)ろ平然としている」と書いてるね。平然としているんだよ、宗近は。ここなんだよ。彼は藤尾との結婚に見込みがないと悟った時どんなだった?「平然としていた」とは言わないまでも、傷ついたようには書いていなかったね。

それで、彼は何になった?外交官だよ。腹にあるものを表に出すような人間じゃあダメじゃん。僕はなるほど、と思ったね。こいつこそ「なかなか」だわ。

甲野は宗近に対してかつてどんな思いを持ったか、みんな読み落としていないか?三の京都の場面。甲野は宗近にある疑惑を感じてこう語り手は言っている。

Portrait of young Asian man in white shirt and jacket staring at camera with suspicious cynical expression 疑えば己にさえ欺かれる。況(ま)して己以外の人間の、利害の衢(ちまた)に、損失の塵避(ちりよ)けと被(かぶ)る、面(めん)の厚さは、容易には度られぬ。親しき友の、わが母を、そうと評するのは、面の内側で評するのか。又は外側でのみ云う了見か。己にさえ、己を欺く魔の、どこにか潜んでいる様な気持ちは免れぬものを、無二の友達とは云え、父方の縁続きとは云え、迂闊には天機を漏らし難い、宗近の言は継母に対するわが心の底を見ん為の鎌か。見た上でも元の宗近ならばそれまでであるが、鎌を掛ける程の男ならば、思う通りを引き出した後で、どう引っ繰り返さぬとも保証は出来ん。

新潮文庫 p54

小説本文の三。やはり京都で二人はゴージアン・ノットの話をしている。ゴージアスという人が車につけた決して解けない結び目をアレクサンダーが叩き切って問題を解決してしまったとう話ね。この話も宗近イコール、アレクサンダーという印象を与えているし、さらに嵯峨の店で抹茶茶碗を見ていたとき、琴を奏でていた女、つまり小夜子を宗近は見て慌てたのか、ついその茶碗を壊してしまう。

「そんな茶碗は洗った位じゃ追っ付かない。壊してしまわなけりゃ直らない厄介物だ。全体茶人の”持っている道具程気に食わないものはない。みんなひねくれている。天下の茶碗をあつめて悉く敲き壊してやりたい気がする。なんなら序でだからもう一つ二つ茶碗を壊して行こうじゃないか」

新潮文庫 p78

なんて、宗近は、もちろん冗談半分ですが言ってます。小夜子をもっと知りたいという欲求を持っていたことが見て取れる。これが甲野の見る宗近なんだよ。

結論。宗近は必ずしも甲野にとって完全な信頼を与えた友ではない。何か宗近には自分と違う価値観を感じていた。

四で「色」とそれに対する「真如」という二つのものを説明していますが、これは彼ら二人の決定的な違いを一言で言い表した言葉じゃないだろうか。「色」とはこの現実的な世界で宗近の世界。「真如」が甲野のイデアの世界。こんなことを考えましたが、どうでしょう?

宗近悪玉説というわけだな。エヴィデンスもあるよ、ということか。なるほど甲野、宗近の二人は同じ方向を向いていない。向いていなければならないということはないが、甲野から見ると宗近はむしろ継母や藤尾と同じ範疇に入るのかもしれない。糸子は橋渡しという構図かな。これは面白いところで、みんなそれぞれ自分の考えをまとめておいてくれ。さらに違う宗近観、甲野観、藤尾観、さらに小野、小夜子、糸子への見方ももっと必要かもしれないね。

さて、善悪についてはそれくらいにして、何か他に気になることはないかね。

家族構成が気になりました。甲野家は母と欽吾と藤野。宗近家は父と一と糸子。そして小野の家は孤堂先生の思惑では先生という親役、小野、そして妹ではないが小夜子、と少しずつバラエティーを持たせて、しかし同じような構成の三家族の間にさまざまに起こる物語がこの作品だと言えます。三人✖︎三家族という図式ですね。

少し強引すぎるけど、この三角形を、最後の方で甲野が盛んに「三つ鱗」の家紋を描いているの読んだときわたしは連想しました。まあ、この家紋を描き散らすようなエピソードが何を意味しているのかわかんないですけどねえ。気になってます。

しかし、この一家三人ずつ。それぞれの親は一人、子は男と女という構成は意図したものとしか考えられません。

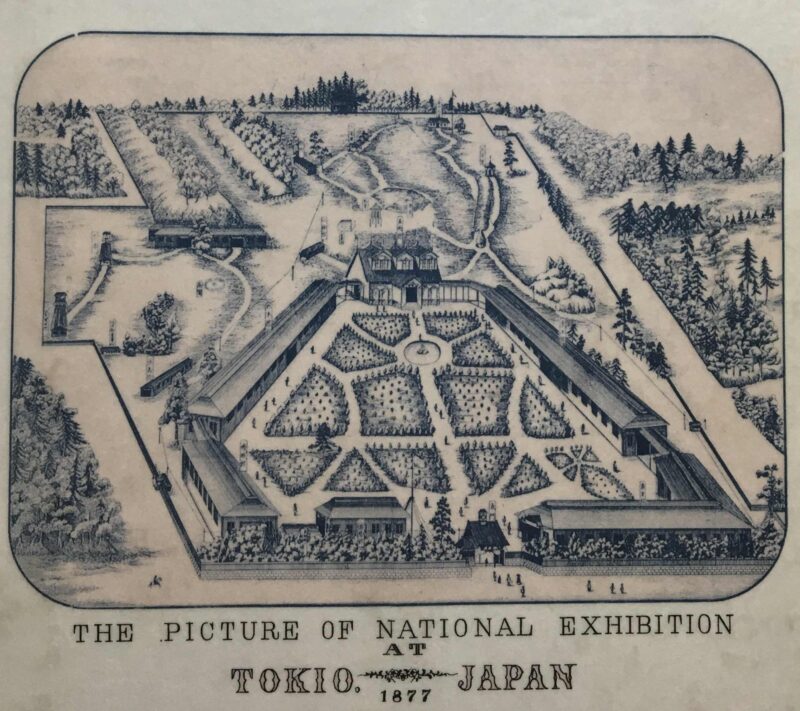

作者についてよりも、作品自体をどう読むかが大事、ということはわかります。それでも、いかにも漱石らしいと感じることがありますね。それは決め台詞ですね。思い出すのは「精神的に向上心のないものはばかだ」ですねえ。読者の頭に残ってしまうんだな、これが。こういう言葉を複数回使うからね。『虞美人草』の場合は、やはり十一の博覧会見物での、「驚くうちは楽しみがあるもんだ。女は楽しみが多くて仕合せだね」という文句ですね。これどういう意味なのかなあ。兄が藤尾に向かっていうんですね。

妹は兄を理解できない。兄は妹に迂遠な忠告しかできない。

そのことばは確かに記憶に残りませね。

小野さん一行と藤尾たちはニアミスする。藤尾は気が付いたが、宗近にそう言われても、

「知っています」といったなり首は少しも動かなかった。

とある。小野が、老人と若く美しい女と一緒に博覧会見物に来ているのを知っても、表面上は心の動揺に耐えきる。もう藤尾のプライド死守って感じがうまく出ています。そして、その後、

「もう小野は帰ったよ、藤尾さん」と宗近君は洒落(しゃらく)に女の肩を敲く。藤尾の腕は紅茶で焼ける。

「驚くうちには楽しみがある。女は仕合せなものだ」と再び人込へ出た時、何を思ったか甲野さんは復(また)前言を繰り返した。

驚くうちは楽しみがある!女は仕合せなものだ!家へ帰って寝床へ這入るまで藤尾の耳にこの二句が嘲りの鈴(れい)の如く鳴った。

で終わるんです。

次にこの言葉が出てくるのが甲野一行が帰宅した次の日です。

「昨夕(ゆうべ)は面白かったかい」

女は答える前に熱い団子をぐいと嚥(の)み下した。

「ええ」と極めて冷淡な挨拶をする。

「それは好かった」と落ちつき払って云う。

女は急いて来る。勝気な女は受太刀だなと気がつけば、すぐ急いて来る。相手が落ちついていればなお急いて来る。汗を流して斬り込むならまだしも、斬り込んで置きながら悠々として柱に倚(よ)って人を見下しているのは、酒を飲みつつ胡坐(あぐら)をかいて追剥(おいはぎ)をすると同様、ちと虫がよすぎる。

「驚くうちは楽しみがあるんでしょう」

(……)

姿勢を変えるさえ嬾(もの)うく見えた男はただ

「そうさ」と云ったのみである。

「兄さんのように学者になると驚きたくっても、驚ろけないから楽しみがないでしょう」

「楽しみ?」と聞いた。楽しみの意味が分ってるのかと云わぬばかりの挨拶と藤尾は思う。兄はやがて云う。

「楽しみはそうないさ。その代り安心だ」

「なぜ」

「楽しみのないものは自殺する気遣(きづかい)がない」

藤尾には兄の云う事がまるで分らない。蒼い顔は依然として見下している。なぜと聞くのは不見識だから黙っている。

「御前のように楽しみの多いものは危ないよ」

ここには欽吾と藤尾の、互いに心の中に入り込めない絶望的な兄妹の懸隔が感じられます。特に兄からは、どうしてお前はわかってくれないんだ?というようなもどかしさがあったんじゃないでしょうか。しかし、甲野はそれ以上の妹へのアプローチをしないんです。できないのかな。彼は立ち去ることだけを考えている。

藤尾は多分常に刺激を喰っているような女だったんだ。男にも心理的な圧力をかけてその結果を楽しんでいるようだ。「驚くうちに楽しみがある」というのはそういうことを言っているんだと、僕は思う。人は退屈と悲しみの間を揺れる振り子のようなもんだからね。

考えたら、博覧会なんか、刺激を求めるものそのものじゃない?そこへ自分の知らない美しい女と一緒に見物に来ている小野を見て、それこそ藤尾は普通ではいられない。しかしそれよりもそういう心理を兄に見抜かれたことに彼女は傷つく。兄はその驚きを超えることを考えている男だ。

僕は現実の処世術として、甲野のこういう考え方にすごく興味ある。実はこれから社会へ出た時、そんな考え方が自分を守る方法として使えるんじゃないかと。成功する満足感は少なくても、安全な生き方だって認められていいと思うんだけど。僕なんかそういう消極的な生き方が身に合っていると思ってるんです。

とにかく、この甲野さんは草食動物的生き方を考えていたんじゃないか。ところが藤尾はたとえ危険であっても刺激を求める肉食動物的生を選んでしまった。そういう物語かな。

「大森」という場所も気になるなあ。なんで大森でのデートにこだわったんだろう?わたしは理解できなかった。何かあるの?

あるんだよ、たぶん。遊びに行くったって雨も降ってるんだぜ。大田区の歴史について説明しているHPに書いてあった。大森に行ったら取り返しのつかないことになるって小野も思っていたね。単なる物見遊山じゃなく、体の関係を持つことを前提にした小旅行だったんだよ。これは注釈にあるべきじゃないかな。大森ってそういうところでもあったらしい。(そうだろうよ。気が付かなきゃダメよ。って誰かが言った)「漱石文学作品集」岩波書店 の桶谷秀昭の注釈にはその辺も書いてある。

しかし、それは確かにそうだが、私も、最初に読んだときはなんで大森なのか分からず、嫌な残尿感みたいなものがあったな。(いやだ~!という声あり)しかしこれを現代に置き換えてみて、二人が舞浜に遊びに行く、という設定だったら全然この二人の関係は違ってくるわけだよな。現代の大森のイメージとしてもそうだな。今の大森に花街というイメージはないだろ?解釈に場所の明記が大事な意味を持つんだな。これは大事な鑑賞の基礎となる知識ではあるな。「あれ?なんでこの場所なの?なんでこのお天気で?」なんていう引っかかりを大切にしないといけないな。

さて自分なりの『虞美人草』の読み方ができたかな。以上かな?

小説は藤尾の死で終わっていない!

いやいや、まだですよ。みんなは最後に甲野が日記に何を書き、それを手紙に書いたことについて忘れている。

特に最後の宗近の返事。どう考えるのかは物語全編の解釈に関係するんじゃないの?

そうだ、忘れちゃいけない。小説が藤尾の死で終わっていないことは重要だね。

まず欽吾の日記に何が書かれているのかが難しいんだ。

二日して葬式は済んだ。葬式の済んだ夜、甲野さんは日記を書き込んだ。――

悲劇はついに来た。来(きた)るべき悲劇はとうから預想(よそう)していた。預想した悲劇を、なすがままの発展に任せて、隻手(せきしゅ)をだに下さぬは、業(ごう)深き人の所為に対して、隻手の無能なるを知るが故(ゆえ)である。悲劇の偉大なるを知るが故である。(……)

悲劇は喜劇より偉大である。これを説明して死は万障を封ずるが故に偉大だと云うものがある。取り返しがつかぬ運命の底に陥(おちい)って、出て来ぬから偉大だと云うのは、流るる水が逝(ゆ)いて帰らぬ故に偉大だと云うと一般である。運命は単に最終結を告ぐるがためにのみ偉大にはならぬ。忽然(こつぜん)として生を変じて死となすが故に偉大なのである。(……)

問題は無数にある。粟(あわ)か米か、これは喜劇である。工か商か、これも喜劇である。あの女かこの女か、これも喜劇である。綴織(つづれおり)か繻珍(しゅちん)か、これも喜劇である。英語か独乙語(ドイツご)か、これも喜劇である。すべてが喜劇である。最後に一つの問題が残る。――生か死か。これが悲劇である。

ここで欽吾が言ったことは、死に関することだけが悲劇であり、悲劇こそが最も偉大である、ということです。それ以外のすべての世の中の事象に関することは、喜劇なんだ、ということ。そしてもう一つ。その悲劇は生のすぐ隣にある。今の僕たちの隣に死はあり、それに誰も気づかない。そういうことを言っているんです。これは「メメント・モリ」ですね。これを教えてくれるから悲劇だけが偉大だというんでしょう。

欽吾はもともとレオパルジという詩人に影響を受けていたようだな。十五にはこのようにあるな。

剣客の剣を舞わすに、力 相若(あいし)くときは剣術は無術と同じ。彼、これを一籌(いっちゅう)の末に制する事 能(あた)わざれば、学ばざるものの相対して敵となるに等しければなり。人を欺(あざむ)くもまたこれに類す。欺かるるもの、欺くものと一様の譎詐(きっさ)に富むとき、二人(ににん)の位地は、誠実をもって相対すると毫(ごう)も異なるところなきに至る。この故に偽と悪とは優勢を引いて援護となすにあらざるよりは、不足偽(ふそくぎ)、不足悪に出会(しゅっかい)するにあらざるよりは、最後に、至善を敵とするにあらざるよりは、――効果を収むる事|難(かた)しとす。第三の場合は固(もと)より稀

(まれ)なり。第二もまた多からず。凶漢は敗徳において匹敵(ひってき)するをもって常態とすればなり。人|相賊(あいぞく)してついに達する能(あた)わず、あるいは千辛万苦して始めて達し得べきものも、ただ互に善を行い徳を施こして容易に到(いた)り得べきを思えば、悲しむべし

新潮文庫 p 265

難しいけど、ここにあるのは、闘争することの無意味を言っているのかなあ、と僕は読んでいるんだが、それが欽吾の思いであるんだろうと考える。欽吾の思想は、(なんと言ったらいいのか)超消極的というと違うかもしれないけど、そんな感じなんだな。レオパルジ(レオパルディー)って、ちょっと調べてみたら、一切の希望を断たれた敵対的な世界で真理を求めようという姿勢の詩人。唯一可能な幸福は人間が幻想を打破し死を受け入れるところにある、と主張したそうだよ。

それって極端だけど、『それから』だとか『こころ』だとか、漱石のいちばん底にあるものと通じるところがあるような感じがする。ちょっと投げやりな感じもするな。

じゃあ、「ここでは喜劇ばかり流行する」ってなんなの?みんな勝とう、勝とうとして目立とうとしているってこと?欲望の資本主義社会、とかを連想しちゃう。

宗近は「色」の世界でしか生きられないことを自覚している?

ここはちょっと僕は違うこと考えた。

ここを読んでいると、喜劇が流行るという社会は、死というものが「忽然(こつぜん)として生を変じて死となす」という性格を持つことを理解できていない社会だ、ということだろう。人々が上っ面の成功を求めて死を忘れて右往左往する社会、ということなんだ。つまり、「道義がない」。「永劫の陥穽」がすぐ横にあることを自覚していない、ということ。

これ、僕は、宗近が欽吾の批判に対する反論と捉える。宗近は、欽吾が喜劇、悲劇の捉え方を日記に書き、それを自分に送ってきた時、藤尾の死のそばにいた欽吾自身の自己批判を手紙として受け取りながら、また友人たる自分、宗近に対する痛烈な批判も感じただろう。いちばん藤尾に対して打撃を与えたのは宗近だったのは明らかだから。それを理解しつつ宗近は、外交官として生きる自分の立場を守らざるを得ない。死の陥穽を忘れた喜劇の世界で生きるものであっても、外交官としてその世界に留まらないわけにはいかないじゃないか、と。

それに対して欽吾は、仮にどこか組織の中に入って仕事をするような立場になっても、その仕事をしている自分に疑問を持てる人物だろうと思うんです。簡単に言えば、陥穽を意識できる。「驚きには楽しみがある」。だがそれは危険なんだということをわかっている。

宗近はそういう疑問を持てない人物だろうと思う。外交官という仕事にプライドを持ち、仕事に生きがいを持って突き進むような気がする。

そうそう。先生の好きな『いちご白書をもう一度』じゃないけど、俺はもう散髪屋に行ってきちゃったんだぞ、いうのが宗近だ。実際彼は試験合格後に最初にやったことは床屋に行くことだったね、確か……。

それなら手紙の中でこのように欽吾に言われたとき、宗近はどう返事をしたらよかったの?

道義の観念が極度に衰えて、生を欲する万人の社会を満足に維持しがたき時、悲劇は突然として起る。ここにおいて万人の眼はことごとく自己の出立点に向う。始めて生の隣に死が住む事を知る。妄(みだ)りに踊り狂うとき、人をして生の境を踏み外(はず)して、死の圜内(けんない)に入らしむる事を知る。人もわれももっとも忌(い)み嫌える死は、ついに忘るべからざる永劫(えいごう)の陥穽(かんせい)なる事を知る。陥穽の周囲に朽(く)ちかかる道義の縄は妄(みだ)りに飛び超(こ)ゆべからざるを知る。縄は新たに張らねばならぬを知る。第二義以下の活動の無意味なる事を知る。しかして始めて悲劇の偉大なるを悟る。……

これは妹を亡くした兄の実感から出発した言葉であり、友人である宗近への批判の言葉でもある、ということでしょ。これに対して、現実の交渉、探り合い、同盟、敵対、裏切りなんていう世界に身を置いた宗近は、ここでは喜劇ばかり流行ってる、と言うよりほかになかったんじゃない?

「でもおれは、君の言っていることは理解できるぞ」とでも言ってやれたらよかったなあと思うね。

まとまった!カッコ良すぎるけど……。

コメント