『浮世の画家』続き

なぜそこに書かれていないのか?ないことに意味があるはずだ。

前回は『浮世の画家』で見た信用できない語り手の話から、重層的な語りを感じる読者を話し合ったが、そのほかにもこの作品から感じるものはあったんじゃないかな。先にちょっとしゃべっておくと、

T・イーグルトンの『文学とは何か』をペラペラめくって見ていたら、(一度読んだんだが、内容を忘れている。たまにざっと読み直すことが必要となってしまった。)こんな文章があった。

ソシュール、ウィトゲンシュタインから現代の文学理論へといたる二十世紀の「言語論的転回」の特徴は意味は言語の中に単純に「表出」されたり「反映」されたりするものではないという共通の認識である。それは、言語の方が実際に意味を産出するのだという認識と言ってもよい。意味ないし経験がまず最初にあって、これに私たちがこれに私たちがあとから単語という衣をきせるというわけにはいかないのだ。意味や経験をとりこむ言語があってはじめて私たちは意味や経験を手に入れることができる。

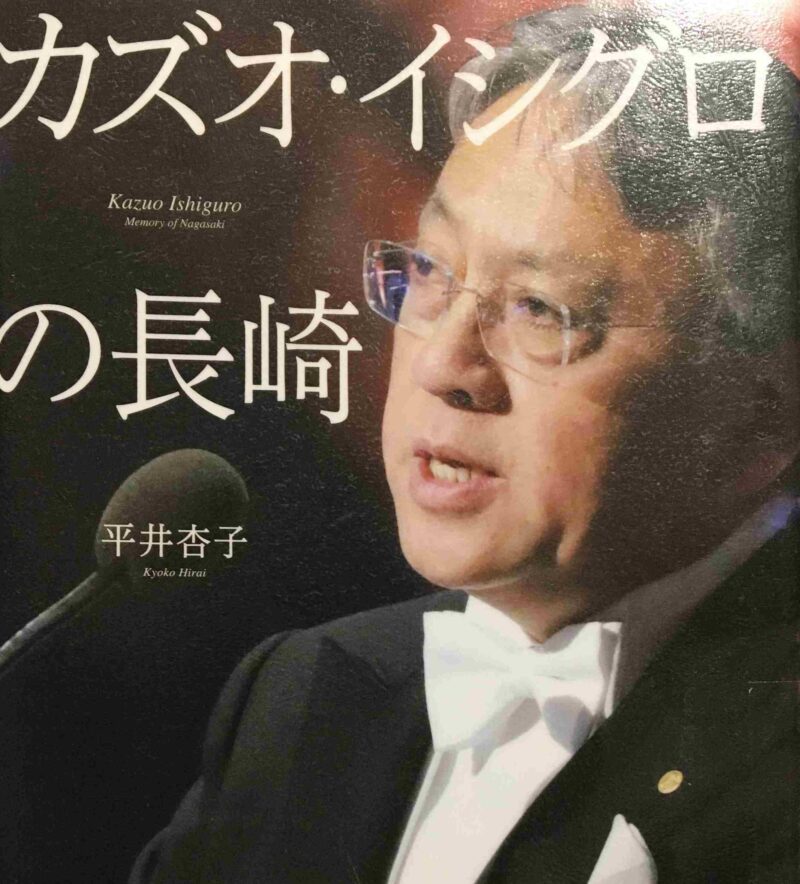

つまり、意味があるからそれに対応する言葉が成立する、という順番なのではないという、常識的に反するものの見方だった。ことばがあるから意味を作れるんだな。これが目に入ってそれからイシグロの作品を読んでふと気づいたんだ。どうもこの小説は「なぜ、(当然書かれているはずのものが)書かれていないんだろうか?」ということ。たとえば前回の授業で指摘した人がいたけど、舞台となる都市は当然「長崎」であるはずなのに、その名前は出て来なかった。なぜなんだろう?

ことばがあるとその「意味」が後からついてくるんだったら、話の流れにあるべきものが、不自然にも書かれていないと、どんな意味が小説から消失されるんだろう。こう考えることもできるではないか。

作者の問いかけはほかにも感じる。先にそれを言っていい?

「信用できない語り手」である小野は、自分の名をずっと聞き手に示さなかった、ということでしたね。そのほかにもあります。私はこの小野の妻に引っかかった。ずっと「家内」と書かれていた。「道子」という名が明かされるのはだいぶ後、それも松田知州という旧友からの、小野の妻の葬式を欠礼したことを詫びたことばの中が初めてだと思います。しかも、道子は終戦まぢかの「気まぐれな焼夷弾」によって死んだことが書かれている。私はこの部分はなんだか不自然な印象を持ちました。小野の妻はなぜ死ななければならなかったのか、なぜ気まぐれな焼夷弾なのか、なんてさえ思います。

下の娘の結婚に際して、危機が小野という有名な画家に迫ってきた時、何かしらの物語上の役目をしなければならないはずの小野の妻の不在は、何かの意味を持っていると思うんです。

そして、もう一つ。縁談ということを考えると、思い出されるのはなんでしょうか。娘の結婚、縁談というテーマで言えば、『細雪』ですよね。『細雪』では父親は出てきません、母親もいない。代わりに姉夫婦が妹の縁談について(私から見たらバカみたいに)気苦労している。

両作のテーマは「結婚」、ではなく「一家の娘を結婚させるための家族の、あるいは責任ある家族の、自覚なき気苦労」ということじゃないですか?そういう物語と言えると思います。そういう見方からすれば、小野益次の努力や後ろめたい感情やそして勝利感などの原因はなんだったのか。私は一面で滑稽な役柄のように見ることもできるように思うんです。

作者に関して考えを広めれば、こんなことに気を病む人たち、『細雪』にしても『浮世の画家』にしても、表面的には意味のない現象に、無自覚に動かされる人々を描くことが世界文学として意味があるんでしょうか。これ、構造主義的な意味を見出すということなんでしょうか?

ユニークだね。今の発言は面白かった。今なら結婚するもしないも各人の生き方の選択という考え方が一般的になっているからね。神話が壊されていって、新しい神話がコノテーションのように付け加わっていくんだね。でも、訳のわからない人々の考えを規制するものは、もちろん今でもあるよね。

もしかしたら小野の妻、道子がほとんど出てこないのは、小野という父親の家父長的責任感を際立たせることになっているのかもね。あるいは彼の孤独を……。

そうか、「孤独」か……。『細雪』の幸子だったっけ、あの二番目の姉ちゃんには孤独という印象はなかったけど。

僕は『作者の死』で紹介された「ポール・ド・マン」を思い出しましたよ。マンは戦前の行動について、最終的に決着をせずに死んだんでしたね。というか、逃げのびたのかな?いや、マンについてはそういうことばを使うのは適当でないのかもしれないが、小野益次はどうなのかをまず、考えたい。

斎藤家との見合いの席での益次の発言がこの小説の山場の一つでしょうね。相手の父親の斎藤博士やその妻が話題にした黒田は、小野の弟子であったが今は自分と離れてしまっていた。小野は黒田が自分に対して反感を持っていることやそういう事情を斎藤家の人々も知っているんじゃないか思っており、この場で過去の自分についてなんらかの表明をしなければならなくなったのでした。

「ご自分に対して、つらく当たり過ぎているように見えますが」と斎藤太郎が言いはじめたが、わたしは急いであとをつづけた

「わが国に生じたあの恐ろしい事態については、わたしのような者どもに責任があると言う人々がいます。わたし自身に関する限り、多くの過ちを犯したことを率直に認めます。わたしが行なったことの多くが、究極的にはわが国にとって有害であったことを、また、国民に対して筆舌に尽くし難い苦難をもたらした一連の社会的影響力にわたしも加担していたことを、否定いたしません。そのことをはっきり認めます。申し上げておきますが、斎藤先生、わたしはこうしたことを事実としてきわめて率直に認めております」

斎藤博士は戸惑いの表情を見せて体を乗り出した。

「失礼ですが」と博士は言った。「ご自分の芸術活動に不満だとおっしゃるのですか。お描きになった絵に?」

「自分の絵にも、教育に仕事にも、今お聞きのとおり、わたしはきわめて率直にそのことを認めております。いま言えることはただ、当時のわたしは信念を持って行動していたというだけです。わたしは同胞である日本国員のお役に立つことをしていると、心から信じておりました。しかし、現在はごらんのとおり、自分がまちがっていたことを躊躇なく認めます」”

と語ります。小野の娘もその発言に驚いているようです。さて、そこで、みんなはここを読んでどう思った?

私はこの発言の部分が、この小説の価値だと思う。ここで私は正直感動したわ。この父親のそれこそ「率直」な反省の弁が、ここにいる人々のわだかまりを払ってしまった。ここでいい小説だなあと実感しました。

僕も同じ。「率直」に言っていることがそこにいる人たちを動かしたんだ。すぐ後で「両家の会合は、この時を境にして順調なものになったというのが、わたしの偽らざる実感である」と書いてあるしね。

「率直」というキーワードだけど、それって小野の戦略じゃない?

そうだろ?

でも、そこが僕は違うんです。僕は小野の戦略がこの時成功したんだと読みました。ここは彼の最大の賭けが成功した瞬間なんです。

小野のことばを意地悪に、でもしっかり読むと「率直」という語が目に残りますね。彼は自分は「率直に」反省していると言っているんです。ちょっと気になるのは「認めております」と以前から自分の間違いをいまここで認めるのではない、という語法だ。英文ではどうなっているのかはわからないが「当時のわたしは信念を持って」いたという言い方も、決して自分は軽薄な心で生きてきたわけではないんだということだろう。それをどこまで読者は信じ、許すのだろうか。

あえて言っちゃうけど、これは戦争終結後の昭和天皇の天皇制存続の戦略と似ているように僕には思える。大事なのは「率直さ」なんだ。「身を捨ててこそ」っていうわけだ。

いやそれはちょっとあまりに穿ちすぎに思えるけど。

でも、この見合いの席での成功にホッとする読者を想像して、イシグロはかすかに笑い顔を見せた、なんていうのは、意地悪な見方かな。

「一九四九年十一月」の章が付いてるね。これはなんだろうな。

小野に「率直」さを求める形になった斎藤も実は率直な反省が必要?

その章の初めに斎藤博士と初めて会った時のことがちょっと書かれているね。16年前に彼らは会っている。斎藤は「市立皇国大学の斎藤」と名乗っている。これも読者の頭に残るところだ。つまり斎藤が小野を旧知とは思っていないように振る舞った、ということでしょう?斎藤はとぼけていたんだよ。斎藤も小野と同様のムジナだった、というわけだ。なにせ、「皇国大学」だからな。悪い冗談じゃないか。おれ、誤解してる?

率直に反省できない斎藤は、むしろ小野と比べて「素直に」なれない自分をどう思ったかなあ。

さあ、わからんが、作家は読者を騙す、というのが私の基本的な考え方だからな。漱石なんかそういうところが絶対あると思ってる。騙されないように読むのが大事かもよ。(「夢十夜」第一夜をいまだに愛の成就と読む人がいるけど……)

さて、最後に小野はかつて師と仰いだ森山の別荘を思い出す。ここでかつて森山誠治という画家を師にして集団生活していたころを思い出すね。

”少なくともわたし自身は、みなでモリさんと呼びならわしていた旧師、森山誠治にどれほど明白な欠点があったにせよ。また彼とわたしとのあいだが結果としてどうなったにせよ、若葉郡の高原にあった森山家の別荘で過ごしたあの七年間は、生涯のうちで最も重要な部分のひとつであったと、いまでも認めるに違いない。”

と語っている。

芸術の分野でも集団を作り、師弟関係という抑圧・被抑圧の構図を築いていったんだね。でも、自由な発想という大前提がある芸術の分野で、そういう関係が作られていたとはね。

文学でも泉鏡花って作家を知ってるだろ、名前くらいは?この人は尾崎紅葉との師弟関係で結婚に反対され、師の死後にその人との結婚を果たしたってよ。好きになっちゃうのは利己的な遺伝子のせいなんだから、仕方ないよな。なあ、曽宗?

えっ、おれ?

ま、まあ、そうですよねえ。でもちょっと先生、脱線しすぎじゃないですか?

さてと。でも、その後でこんな弟子の言葉を書いている。モリさんのローアングルからの女の肖像を見て、若者たちが論じている場面です。

「先生がおっしゃりたいのは、視点が低く見えるのはわれわれが特定の目の高さに慣れきっているからに過ぎない、ということだ。われわれをそういう必然性も自由もない習慣から解放してやりたいというのが、先生のお志に違いない。先生はわれわれに対して、『物事をいつでもお決まりのつまらぬアングルから見る必要はない』と言っておられる。この絵が特にわれわれの心を打つのはそのためさ」

これは、この小説を読んでいる読者にメッセージを発しているんじゃないかな。

たとえばどんな?

よくわからないけど、絵を描く「アングル」ということからして、ものや人を描く、文章表現化する「視点」を固定的にすることを避ける、ということかな。ということは語っている小野に対して「視点」を自問しつつ読むべきだというメッセージか?

この小野益次という人を批判的に見るならば、どこでも批判することができますね。私から見たらそうとう嫌な人ですよ。策略家だし、傲慢なところもあるし。そういう視点から読んでいきましたよ。

ただ、あのホテルでの席での「率直」さを感じてからはそういうふうな批判が自分の中から消えていきました。言われてみれば、視点を変えて人物を見ることは大切なんでしょう。

……という読みが素直な読解だと思いますよ、おれも。

でも、これはもしかしたら、遠藤周作の小説『肉親再会』のセンター試験出題の切り取りの時と同じことになるんだと思うんです。

あの小野の、率直さや爽やかな印象で小説が終われば、そういうことになっていったかもしれません。でも本文はまだ続く。この、「一九四九年十一月」の章からが問題ではないか。

小野は昔の自分の師匠として世話になった森山誠治について、こう言ってるよ。

われわれに対するモリさんの影響は、もちろん絵画の領域だけに限られてはいなかった。われわれは長い年月、モリさんの価値観や生活様式にほぼ全面的に従って暮らしていた。その結果、大いに時間を費して、この市の「浮世」――われわれ全員の絵の背景を成す夜の歓楽と酒の世界――を探訪した。

ここで改めて作品の題を思い出す。『浮世の画家』ですよ。波に浮くような世界で、そのただ流れに従って芸術を作る画家。それが森山誠治であり、小野益次ではなかと。

別に、浮世というものを軽薄なで汚い現実社会と言って貶めて思っているのではないよ。かえってそういう一見猥雑なところに日本の本当の美があるっていうのも、面白い見方よ。だから、「率直」に過去の自分を語ったように見える小野についても、この段階では僕は「ええ人」っていう感じだったんだ。

でもそういう芸術であるようなものを森山は「致命的な欠陥」と言っていたんでね。じゃあ、欠陥のない作品はどう違うのか。ということになるじゃないですか。

「細部にこだわり過ぎたのが、命取り」とは言ってるけど、それ以外に何かあるのね?どこかでその答えよ見つけたわけね。まず、そこを教えてよ。

その後にはこう書いてある。森山が義三郎という旧友のことを話しているところです。

彼はいつも、世の中でいちばんいいものは夜に集まってきて、夜明けと共に消えていく、と言っていた。人々が浮世と呼んでいるのはな、小野、義三郎が大事にすべきだと心得ていたそういう世界だ。

そしてさらに。

モリさんはまたたばこでも吸うかのように大きく息を吸い込んでから、またつづけた。「画家がなんとか捉えることのできる最も微妙で、最も繊細な美は、夕闇が訪れたあとのああいう妓楼のなかに漂っている。

これが、「浮世の美」であるなら、その言いたいところは、朝になるまでの命、その儚さ。夜、暗いうちにしか存在できない、まさしく浮世の快楽にこそ美があるんだ、という意識ではないか。そういうことなんだ。単に享楽的というのかな、健康的とは言えない、退廃的というだけではだめ。その限られた時間でしか存在しない、という美こそが「浮世の美」なんだ、というふうに読み取ったんだな。

なるほど。森山の主張する美は「時間」という概念が含まれていなければならなかった、ということかな。それを小野は理解したんだろうか?

それに、もしかしたら森山の美は朝になったら滅び、世界は理性のものになる。そしてやがて夕闇が迫るとまたその美は復活する。永遠にそれが繰り返される。それこそ輪廻のように。なんて、連想が膨らんじゃうね。

いや、僕はドラキュラを連想しちゃった。ドラキュラはそういう「美しさ」の代表選手だよ。あるいは例の『千と千尋の神隠し』なんかも頭に浮かんでくるなあ。あのアニメの人気の秘密は、目に入ってくる昼と夜の光景の印象にあるんじゃないかな。昼と夜って、食欲と性欲の対立っていう感じもある。日本の花街って、今でも大阪あたりに雰囲気が残っているらしいじゃんか。僕は正直、そういうところをちょっと見にいきたいと思うよ。

いわゆる花街って、変にいかがわしいというイメージじゃない、文化とか、伝統とかも感じられますね。確かに何か欲望だけではない、心を動かされる雰囲気があるんでしょうね。美というものと関連しますね。音楽にも通じるところがありますよ。

話が飛んでしまったが、作品に戻るとどうかな、何か気づくことないかな。

その後小野は森山と訣別するようになる。小野については二度目の脱退の経験になった。彼は師に言い放ちます。

先生、現在のように苦難の時代にあって芸術に携わる者は、夜明けの光と共にあえなく消えてしまうああいった享楽的なものよりも、もっと実態のあるものを尊重するよう頭を切り替えるべきだ、というのが僕の信念です。画家が絶えずせせこましい退廃的な世界に閉じこもっている必要はないと思います。先生、ぼくの良心は、ぼくがいつまでも〈浮世の画家〉でいることを許さないのです。

ということばは、森山の芸術を全否定するものだったわけですね。考えてもみなさいよ。このギルド否定はものすごい勇気が要ったでしょう。狭い美術という世界で、強力な現実的な支配力を持った権威に対して反抗するのは、本当に生きるか死ぬかの決断だったでしょうから。

決断の時に小野氏はちゃんとその後の見込みをたてて、勝ちを前提として勝負してるんじゃないの?打算的といえば、打算的ですね。まあ、わたしだって全ての行動が打算によって選ばれていることは確かですけどね。

でも、ほら、気づいた?彼は信念を持って、森山の否定した「実態のあるもの」を尊重したじゃん。あの見合いの席での発言もだよ。彼は「信念」を持って、「率直」に過去の言動を反省しているんだよ。なんという皮肉じゃないか。

そういう意味で実は小野益次は筋を通しているんだよ。転向することが彼の信念なんだ。え、皮肉?当たり前じゃんか。

では、小野の根本的価値観はなんだろうか?どういう「実態」のために生き方を選択していったんだろうか。

「名声」じゃないかな。あとで斎藤博士の息子で娘の結婚相手の太郎に、美術界の名声について語っている。美術の実績ではなく、美術界という閉じた世界の名声なんですね。彼の価値観に淡い光の退廃的な世界は、関係ないんです。

それに対して、「浮世」の画家。例えば森山の目指すものはもっと質の違うものだったはずです。

その浮世を再現することこそ、一貫した目的だというなんだといってるような書き方だね。名声とは関係ないね。

だから、最初の文学理論の話であった「信頼できない語り手」を改めて感じるね。むしろ語り手への批判がなければ、作者は登場人物に語らせることはしないんだろうよ。

小野の勝利感は正当なものなのか

私は、ちょっと違う感想。一九五〇年六月の章で最後の小野の勝利宣言が出る。かつての修行場、森山の別荘を尾根の草原から見下ろして、勝利感と満足感が内から強く込み上げてきたのであると言っています。これ、その直前では”大きな賞がもたらすはずの強い勝利感や充足感は奇妙に欠落していた”と説明していることに注意して読まないといけません。

彼の勝利感は、名誉のことではなさそうです。別荘を見下ろして実感するわけですから、そこを出ていった決断が正しかったと言っているんでしょう。

つまり、夜の幽玄な美から日の出とともに理性的な美に転向したことを正しかったと思っているわけです。根本的に、彼はいつも変化を厭わなかった。時代の求めることに従って身を処してきた。そうして波を乗り切ってきた。あるいは逃げ切った。そういうことでないかな、と思うんですけど……。

戦前の自分の言動が問題になって娘の縁談がうまくいかなくなってしまった。それを上の娘から指摘されて、その自分の言動を自己批判した。これで小野は危機を乗り切った。しかしその危機感も、娘にしてみれば記憶に残らない、大した問題じゃないことだったという。お父さんは「ひとりの画家に過ぎないんだから」という。節子のことばはおとぼけか、本当のことなのか、それはわからないけども、社会は繰り返し繰り返し、昼と夜の繰り返しのように回っている。

そんな感想を持ちました。当然私には小野益次という人への否定的な感想はありません。小野益次は「信頼できない語り手」ではないですよ。自分を素直に語っていますよ。それを「信頼できない」と評価するのは偏っているんじゃないかな。

でも、小野は以前、<みぎひだり>で自分の弟子たちとの宴の中で発言してる。あんたはその発言を忘れているよ。黒田たちは小野の若き修行時代のことを聞きたがった。小野はその時こう言ってる。

武田工房での経験はわたしに、決して群衆に盲従してはならぬ、自分が押し流されていく方向を注意深く見直せ、という教訓を与えてくれた。そのわたしがきみたち全員にこれだけはと願ってきたことがひとつあるとすれば、それは、時勢に押し流されるなということだ。《……》

というんです。誰かがそれに対して、

「ぼくらはみんな、いまおっしゃったことを心に銘記すべきです。ひとり残らず、時勢に押し流されうよう努力すべきだと思います。」

と。おべんちゃらを言う。そして小野は「より純粋な、より男らしい新精神が日本に出現しつつある。諸君もむろん例外ではない。どころか、諸君が進んでこの新しい日本精神の矛先になってくれることこそ、わたしの最大の願いだ。」なんて言って、自分たちのこの気概を作っているグループは新しい日本精神に従っていることに満足している。

「日本の新精神」って、戦後の民主主義の精神を言ってるんじゃないよ。日本が大戦に突っ込んでいく前の、変に高揚した時代の精神のことだよ。この「時勢に流されるな」ということばが、戦後になって小野自身どう合理化していったのか。あの「率直な反省」で済ませている。読者もなんだかいい気持ちになってる。

これが小野益次っていう人の生き方なんですよ。

ついでに、この酒宴に黒田も出ている。彼もこの「新しい日本精神」に酔った人間だった。だからこそ戦後小野に裏切られたような気持ちになった時も、小野を糾弾するようなことはなかった、と読めると思う。

小野益次の肯定と否定。全く違った感じだね。でもそれで構わない、読んだとおりを言っていいよ。

さて、この文庫本の解説を読むと、

”カズオ・イシグロは『浮世の画家』と『日の名残り』で、挫折を味わった老人の独善、自己呵責、その克服と、新しい前向きの人生の探究という、内面的葛藤のドラマを見事に描き切った。その底に流れる著者の温かい人間愛は実に感動的だ。”

と書いているね。これが、(曽宗の意見とも違うけど)普通の受け取り方だね。私がイシグロを最初に読んだ小説『日の名残り』なんて、このとおりの感動があったけど、批評家によってはもっと意地悪な「語り手像」が出てくるし。どういうことかというと、『日の名残り』の語り手スティーブンスという執事は、旧主人の貴族ダーリントン卿を敬愛するあまり、その人の政治的選択の間違いについても理解できない。というより盲目的に主人に尽くす。そういう主体性のないところが、女性に対する態度にも現れてしまう。このへんの心情はわたしにとっては”ノーベル賞の価値あり”って感じだった。

私自身、『日の名残り』の主人公にはそんな親和感があるから、すごくこの小説が「身にしみてくる」ということになるんだけど、作品をなるべく冷静に読み取りたい、という姿勢で読むと、なかなか違う側面を見つけることができる。この『浮世の画家』も、著者の人間愛とは違う読み方もできそうだな。

さて、もういい?

全能ではない語り手は間違っていても(作者は)許される

語り手が登場人物である、ということの効果について一言あるんですが。いいですか?

語り手が登場人物であれば、その人の理解、了解の範囲が限られているので、物語の途中で疑問や誤解も感じられて当然なんですね。全能の作者だったら全てを了解していても、全能ではない語り手は間違っていても構わない。

それを作者は上手く使っている、ということはあると思います。たとえば人物の名前をずっと隠しておくことができる。小野の妻の名前はしばらく語られません。登場した人物が中途半端に出てきて、その後出てこない。そんなことが自由にできます。わたしなんか人物を欄外にメモしておいて、後で確認できるようにしておかないとわからなくなっちゃう。そして、地名や氏名を読者に想像させるような思わせぶりな態度も取れます。

表象というか、モチーフというか、裏にある概念を考えさせたりすることができる。たとえば「ためらい橋」は「思案橋」を明かに示しているし、かつて小野たちも飲み食いした店「みぎひだり」という名前なんかも、何か曰くありげだ。ある解説では「軍隊の行進」を連想させて、戦前の秩序を感じさせるように書いていた。(何に書いてあったか忘れてしまってすみません)

つまり、何を出して、何を隠すか。それが語り手が信用できないと不自然にならない、ということかな。言い方が変だけど……。

いま日本史の授業を思い出した。世阿弥の「秘すれば花」というやつね。あれ、いろんな意味が考えられているけど、単純に全部は晒さないのが芸術の要諦だ、っていうことだと先生が言ってたよ。おれ、それを思い出した。

ここも、隠すという戦略が効いている、ということですかいな。

面白い。世阿弥かあ。……ということは、何が隠されているんだ?

長崎なのに「長崎」という語が書かれていないならば、そのことから、奪われた意味は、たぶん「原爆」なんじゃないかな?僕も長崎の「思案橋」は知っています。だからここで出てくる「ためらい橋」は「長崎」を連想させます。それなのに「原爆」は連想させたくないんでしょう。

つまり、そういう悲惨さやそれをもたらした政治的な意味を避けたいんだと思います。これは作者の意図。

原爆の悲惨さを消したいんだと思うよ。あるいはもしかしたら反対に、「悲惨さ」を「消し去る」意図を作者が持っている、ということを読者に感じさせたいんだと思う。「私は原爆のことをわざと消して、長崎を書いているんだぞ。それはなぜか、考えてみてよ。」とイシグロは言っているんじゃない?

世界文学への野望があった、なんて考えすぎか?

そして、なぜ妻の道子が原爆でなく、「気まぐれな焼夷弾」で死ななければならなかったのか。あと、丘の家の持ち主だった杉村という人の意味、公園での節子の「当てこすり」なんかも、僕の記憶にはないんだけど。この辺僕の読み方がちゃんとしてないのかもしれないけど、とにかく無解決、説明不足が多いような感じです。

何か、ともかく納得感が欲しい。

「長崎」と「原爆」を結びつけたくない。ということはイシグロの意志を感じるな。「英国人」としての、というより「英国人作家」としてのカズオ・イシグロの将来的なキャリア構築の目論見とかもあったんじゃない?『日の名残り』以降の作品を見ると(全部読んだわけじゃないけど)、日系の作家という色を出したくないというところが感じられるんだけど……。もっと汎用性というか、世界文学的なものを目指していたのかもしれない。だってノーベル賞だよ。なんだか聞いた話で、ただ小説書いていくだけじゃ受賞は無理だって。嘘かほんとか知らないけど、推薦してもらうことからして、ある種の運動は必要だって。まあ、なんだか陰謀論的な話だけどさ、イシグロの場合、作品の連続がグローバルな指向があるような気がするじゃん。登場人物に語らせる手法は続けているようだよ。これは、さっきの話のように自由な舞台回しが可能で、読者を手玉にとる(?)ことができるからかもよ。

内包された作者の規範に合致しない語り手

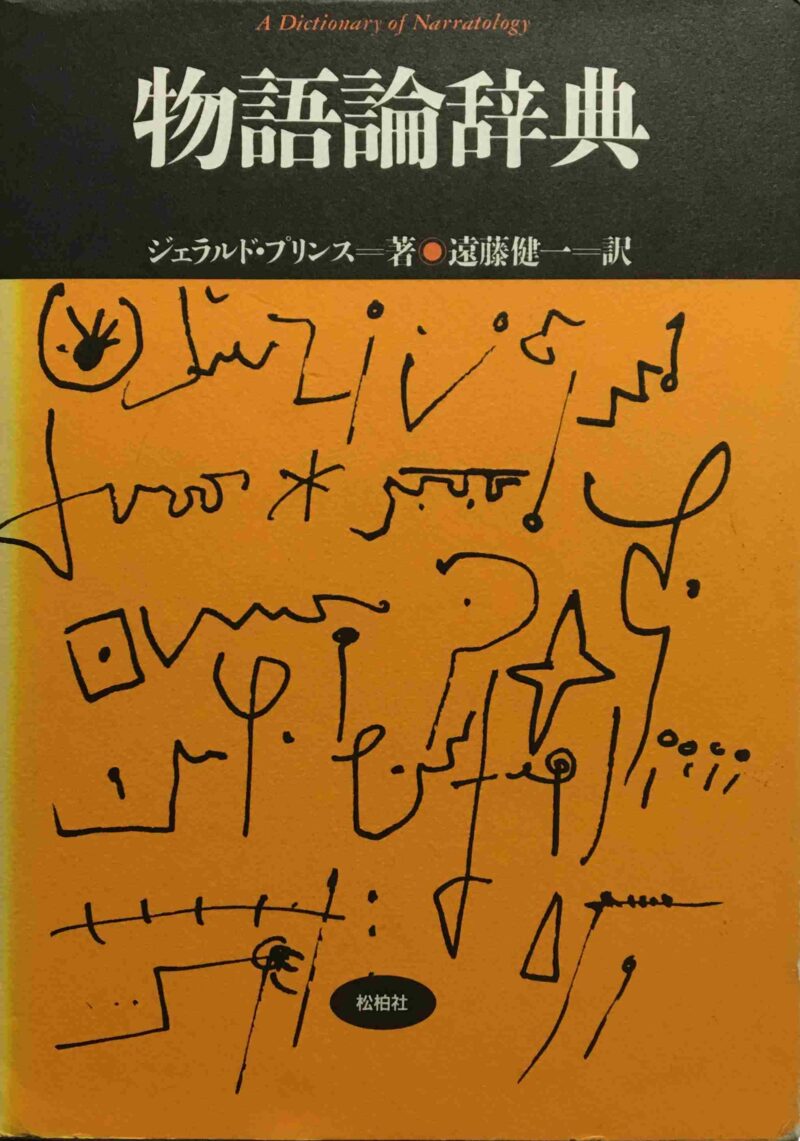

前回、エーコの本で、語り手の入れ子みたいな図を見ました。同じような話になってしまいますが、『物語論辞典』(ジェラルド・プリンス)ていうのも話の種に図書館で借りてみました。それで「信頼できない語り手」を調べてみた。

その規範や行動が内包された作者(implied author)の規範に合致しない語り手(narrator)。その価値観(趣味、判断、道徳感覚)が内包された作者のものから大きく逸脱してしまうような語り手。その記述に対する信頼性が当該記述の様々な点から損なわれてしまうような語り手。

と書いてあり、また、内包された作者とはこういう説明があった。

テクストから再構成される作者の第二の自我(author’s second self)、マスク、あるいはペルソナ(persona)。諸情景の背後に控え、テクストの意匠やテクストが保持する価値観。文化的規範に責任を持つと考えられるテクスト中の作者の明確なメッセージ。

テクストに内包された作者と現実の作者(author)とは区別されなければならない。第一に、現実の作者は複数のテクストを書くことができるが、《……》それぞれのテクストはそれぞれ別個の内包された作者のイメージを持つ。第二に、すべてのテクストについて言えることだが)一つのテクストが複数の現実の作者を持つこともある。《……》。

物語テクストの内包された作者は、また語り手(narrator)とも区別されなければならない。内包された作者は、状況・事象を報告することはないが、状況・事象はの選択、配分、統合には責任を持つと考えられる。さらに内包された作者は、語り手としてテクストの中に刻印されているというよりはむしろ、テクスト全体から推定されるものである。しかし、この語り手と内包された作者との区別には問題の出る余地がある。例えば、不在の語り手(absent narrator)や可能な限りの見えない語り手(cover narrator)を語り手として持つヘミングウェイの「殺し屋」や「白象に似たる山々」の場合には、その区別は判然としなくなる。しかし、ディケンズの「大いなる遺産」やリング・ラードナーの「ヘアーカット」のような等質物語的世界物語(homodiegetic narrative)の場合には、その区別は極めて明快なものとなる。

わからない言葉だらけで途方に暮れるようだったけど、僕のあれこれ考えた結果では、暗黙のうちに作者が支配していると思われる作品の中で、その作者の姿勢とは反する語り手が存在すること。ところが、その作品で想像される作者だって、本当の作者とは限らない、ということです。

これは前回と同じ話ですが、作者と読者という単純な構図でなく、その中間的なところで出現する作者や語り手にそれぞれ特定の名付けがされて、役割も持ってくるということで、まさしく「ことばが存在を作る」みたいなことを実感しました。だって、この辞典で出てくることばは一般的な辞書では出てこないんですよ。こういう新しいことばがだんだんと認識されることで、読書という体験が新しい発見に繋がっていくんですね。作品は『大いなる遺産』しか知らないんですけど、古い作品も新しい見方ができるんですね。

読み方が広がる、という点に関して面白い観点だと思います。この『浮世の作者』に沿って考えると、小野益次は語らないものを持っていた、あるいは読者に伝えることを意識的に遅らせていた、その不誠実な語り手を読者にイメージさせる役割を持つ内包的な作者も。小野に語らせないことで二重に作品を支配するということがなんとなく頭に浮かびます。つまり、作者は死なない、ということかな。あるいはインクのしみが出現した時死んだ作者は、それ以後も読者が作るコノテーションを支配しようとしている。これは間違った、僕の無理解ですか?

いや、君たちも私も架空のものなんだから。この教室こそ作者の世界であり、出来の違いはさておき、『浮世の画家』と同じだ。だから作者の知識、理解力の限界はこのブログの作者の限界でもある。それ以上の理解力は君たちにはない。

なんだか落語『あたま山』みたい。シュールだのう。

そういう発言って、メタフィクションっていうやつですか?こういうことばで説明されると、ああなるほど、と自分の無意識だったものが意識に上ってきて面白くも思うんですが、そういう面白さの根本にあるものって何なんでしょうねえ。

そこだよね。少しずつ本を読んでるんだけど、今回も出てきたウンベルト・エーコの言ってることなんか次回紹介しようと思う。イシグロの『遠い山なみの光』を読みながら、考えてみようと思う。

コメント