意外と広く知られた映画の原作

さて、今回は『イル・ポスティーノ』っていう小説を読んでみて、どういう物語か、自分なりの読み方をしてみて。いつも言っているけど、こうとしか読めない、というところから無理にでも離れてみるように努めてほしい。そういうことの練習をすることが大事なんだからね。

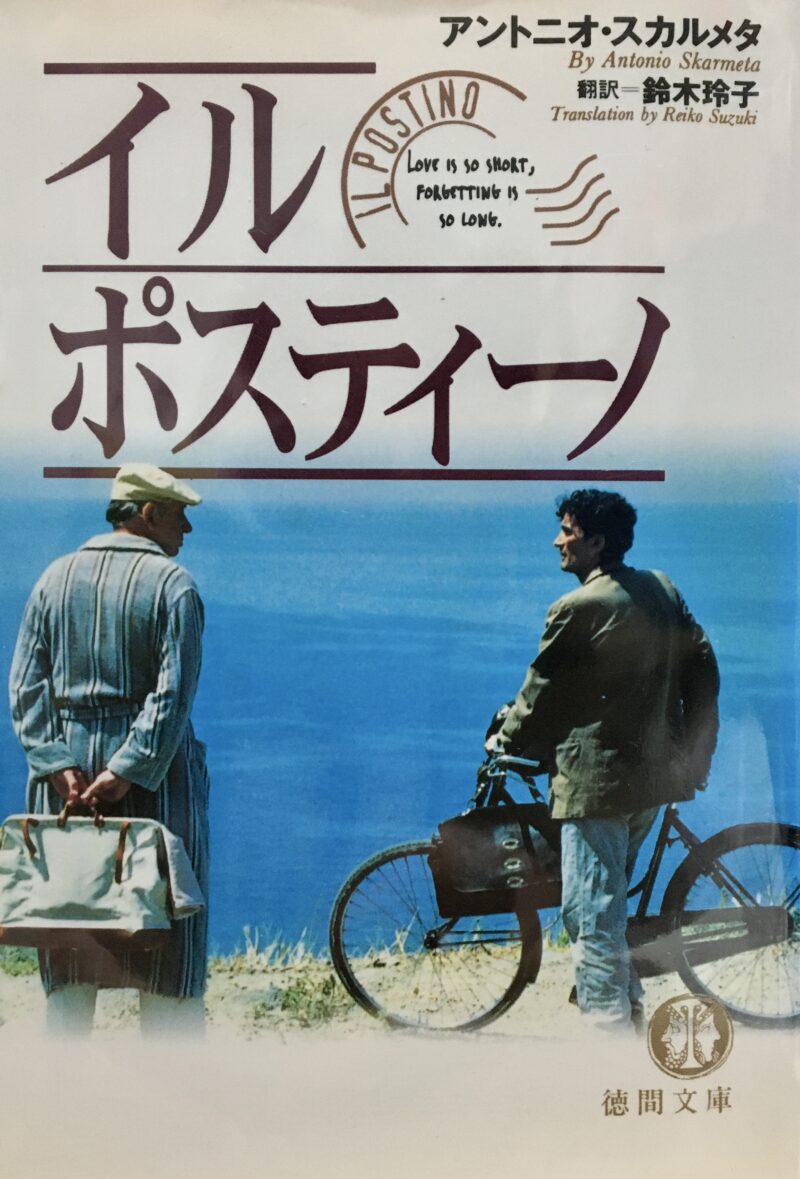

ただし、この文庫本のカバーを見ればわかるようにこの小説は映画化されている。小説と映画とはだいぶ違うところもあり、映画も相当話題になったものだったので、映画を見たことがある人はそれに引っ張られてしまうことがあるかもしれない。特に映画では舞台がイタリアとなるので、何か南欧的な雰囲気となってしまうのだが、あくまで小説を題材tpそて受け入れていこう。それから、変にエロティックな場面が気になったが、現実の授業ではちょっと無理だろうな。今回はここは無視して進めていくよ。だいたいこんな濡場は、小説に限っては全く必要性のないことじゃないかと、私は思っているんだけど……。

さて、みなさん。この小説の持つ特徴を考えて、「何を描いた小説か?」という問いにどう答えるか、考えてみて。

まあ、面白い小説だったとは言えるでしょうね。でもそれより僕は自分が映画のスチール写真に引っ張られて小説を読まされているように感じました。その文庫本の表紙や最初の数ページの映画『イル・ポルティーノ』の写真が問題ですよ。こういうのって、ちょっとまずいんじゃないでしょうか。写真に誘導されて、どうしてもこの小説、老詩人と若者の温かい心の交流を描いたもの、っていうふうにしか読めないじゃないか。

何よりも、海が青すぎるって思いますね。いかにも素晴らしい景色の地中海で詩を作っている才能ある詩人っていうイメージ。それに、ちょっと郵便配達が若者のようには見えないけどね。

僕だって、よく高校生には見えないって揶揄われるけど、この俳優マッシモ・トロイージって、十代か、もうちょっと上の若者は無理じゃね?小説では、イタリアは関係ないんだし。

つまり映像に誘導されるっていうことがどうなの、って言いたいんだ。青い海っていうのにも、すごくバイアスがかけられる。これって、この小説に関して言えば禁じ手じゃないかな。小説の設定はあくまで、南米チリなんだ。

読者がどう引っ張られるっていうの?

私は空に包まれた海へ戻る

ひとつひとつの波の合い間の沈黙が

危険な緊迫感を生み出している

命は絶え、血は休息を得るのだ

新たな動きが始まり

無限の声がこだまするまで

そこにいる人々をどう捉えるか、ということだ。海の青さを背景に人物を配置するのと、アルプスのような山を背景に配置するのと、あるいは海は海でもモノトーンの荒海とでは、当然それを画面で見る人々の受け入れる心情は違うだろ?

ネルーダの家の場面、そこに描かれた詩は、いっぱいに開かれた窓から風が入ってくる。その詩は波を描いていた。波のあい間あい間には命は絶え、それでも新たな動きが迫ってくる。

こうして、海の意味がわかってくる。青い、広い、気持ちの良い海じゃなく、繰り返す波こそ海の意味だとわかる。政治にしろ何にしろ、全ての物事は波のように寄せては帰るものなのだという。“リインカネーション”ということじゃない?

だから映画のスチール写真は、読者をミスリードする。青い海をバックにする老詩人と青年の心温まる話じゃないんだ。波のあい間を、僕らは耐えなければならないんだ、ということを言ってるんだ。

こんなことを僕は思いましたね。

基本的にはなるほどな、とは思うけど、でも、ちょっとおれは違うことを考えていた。そういう……何というか、何者かが繰り返し繰り返しをおれたちに強いるんだという真実。それを伝えるのは「詩」なんだ、ということを伝えてるんじゃないか。その詩の力を一貫して伝えてるのがこの小説だということを感じたなあ。おれ自身はちょっと実感し難いんだけど、この小説の伝えるものは、ことばは選びようによって人を支配してしまう、ということ。そう言えるんじゃないか。

色恋の物語と政治の物語に分裂しているように見えて、底辺にずっと「詩」が流れているってことか?

詩によって伝えられる真実、よりも、真実を伝える詩の力、ということか?

私はまた別のことを考えてた。

それは、漱石の『こころ』のこと。“先生”が“私”に伝えた人間の本当の”暗さ”ってあったでしょ。どうしようもない暗い道を人は歩かなければならないって読んでしまったんだけど。そう、黒い光が照らす、なんてあったかな。”暗い道”ではありません。確か”黒い光”だったですよね。これもすごい暗喩だと思うけど。そんな道なんて、正直どんなもんだかわからないけど、そういう暗さか黒さを理解する力を、次の世代に受け継がせていく。先生から生徒に伝えていく。そういう構図が物語として語られていくんだなあ、と思いました。

嫌なバトンパスですね。

……そうねえ、『イル・ポスティーノ』のこの詩って、次に来る波を待てっていう希望があるじゃん。『こころ』ってそういう救いがないような感じがする。

ただ、明るくても暗くても、本当に伝えられるべきことは先達から後続へと伝えられるのだという、それこそ、その”構造”こそが描かれているんだ、と言えるんじゃないか。伝達こそが文化の基本的な問題なんじゃない?なんて、ちょいレヴィ=ストロースみたいでかっこよすぎるか?

なんかみんなすごいこと言ってるけど、私はこの小説について、まず”詩”というものについて、または”隠喩”というものについて、登場人物たちがこだわっていることに注意したい。

実は私、”詩”っていうものについて、どこがいいのかわからない。”詩”なんて読んでも感動したことないし、国語の教科書で有名な詩が出てきても、興味を持った覚えもない。

そして”隠喩”なんて何が問題なのか全然わからない。国語の授業でも退屈なのは、そういうものに対して感動を強いられる、ということがあるからじゃないかしら。先生たちもその詩や、短歌や、俳句なんかの存在価値をうまく説明できないから苦しいんじゃないかなあ、なんて思ってる。

例えば今回の小説中の詩でもその詩がこの小説の中で、実際の印刷物として小説の読者の目に晒される意味がわかんない。たとえば、この本の37ページの詩はパブロ・ネルーダの実作なの?この詩に対して感心する感性を、私たちは要求されているの?

また、

「おい、大丈夫か?」

「え?」

「まるで柱みたいに突っ立ってるじゃないか」

マリオが振り向くと、詩人と目が合った。

「槍のごとく刺されて」

「いや、盤面の城将のごとく不動、だ」

「磁器のネコより静かに?」

というところがあるけど(p33)、これらの比喩が最初のネルーダとマリオの実質的な出会いの場面の会話ね。これらの比喩が何だというの?このセリフの後半はネルーダの詩の一節なんだろうけど、この直喩のどこがいいのよ?

というより、比喩のどこが問題になるのよ?

それがわからないの。

それは人それぞれのはずだよ。

この小説は、そもそも”ある三流新聞の文化担当の記者”が、記事にするために取材することになったところから始まるね。そこではこういう記述がある。プロローグだね(p8)。

一般に作家というものは叙情的な表現の名手であり、小説の中の小説というべきものを生み出し、高等言語を操り、時間と空間を自在に支配できるものとされるのだが、私ときたらジャーナリストたちが使い古したくどい隠喩やボルヘスの作品から引用した形容詞の嵐に固執し、なお悪いことに文学専門の大学教授が忌み嫌うようなタイプ、いわゆる博識をひけらかす書き手であろうとする姿勢を崩さなかったからだろう。

確かにプロの文章書きにはその人の文体があって、素人がどうこう言えないものがあるのかもしれないけど、それって本当にそんなに際立ったものなのかね。この引用文には書き手(新聞記者)の、文学作者に対する揶揄いの気持ちも入っているんじゃない?

はっきり言って、僕にとって比喩のことばって、そんなに重要な要素じゃない。なるべくシンプルな表現が好もしい。

だから、どうも詩とかもって回った表現とかいうものに青年が“囚われてしまう”、という状況がイメージできない。ある女に対する好意を、ことばにこだわって選択して伝えるっていうことがそんなに大事なことなのかが、わからない。

ことばというものの価値っていうか、ことばの持つ力に対する私たちの信頼度が下がってきちゃってるからなんじゃない。私たちだって、ことばより、身振りやもので示される好意の方がより強い印象を感じるからね。それに、ことばで気持ちを伝えるということの気恥ずかしさもある。ことばにする好意が拒否られたときの傷つく度合いも、大きいような気がする。

レトリックなんて気にするな。どんとぶつかっていけ、なんて言う人もいるけどねえ。

いずれのせよ、マリオがどんどん“隠喩”の世界にのめり込んでいくという設定について、リアリティーがないんだよな。でも、それって本当にありえないことなのか?

小説前半のことばに対するマリオのこだわりや、プロの詩人との交流は、僕たちにとって無縁なことかというと、そうとも思わないんだ。

意外と僕たち高校生のことばに対する感性って、ことばへの信頼に大きいものがるんじゃないかな。

先日から、テレビを見てて印象深い歌手(?)がいる。私の気持ちに強く刺さってくる……。特に歌詞が……。「うっせぇわ」っていう……。顔を出さないAdoとかいうシンガー。あれ、ものすごく君たち世代の若者に支持されているんだろう?そういう現象について、妙にあのシンガーの場合、理解できるように思った。私はラップとかああいうものについて、正直共感が持てないんだが(別にラップに敵意はないよ。それにどんなものだかよく知らない)、あの歌は正直衝撃を受けたね。

あれ、歌詞の力がものすごくあるんじゃない?何とかいうコンピュータの技術が、ああボカロとか言ったな、それがすごい力を持って歌を作るんだってな。

しかし、あれこそことばの力を証明しているようにも聞こえたんだ。単にメロディーやテンポの違いだけじゃない。怒りや感動を与えるのは原始的な、ことばや表現の力だ、ということを改めて考えさせた。

まあ、ことばにはある種の力があることは確かだと思うね。実際過去にこの講座でやった幸田文の小説なんかでは強い力で僕も心を動かされた。あんな複雑な娘から父親への思いなんか、初めて知ったからね。あんな父に対する複雑で、悲しい、愛しい感情は、音楽では表現できないだろう。特に歌詞があれば別だけどリズムやメロディーで伝達しろと言ってもね……。

ただ、「神の愛は音楽で表現できる」なんていう人もいるし、香り、匂いにだって何かの記号となる力はあるだろ?じゃあ、ことばはどういうふうに人に思いを伝えるんだろうか、というところは知りたいなあ。

君らは自分の気持ちをどうやって他人に伝えるのかな。好き、好ましい、近くにいたい、惹きつけられる。こんな感情をどうやって他人に伝える?

やっぱり、目つきや表情。つまり視覚的な情報が一番ですね。私なんか恥ずかしくてできませんけど。まして、ことばで自分から「好き」なんて言えない……。

いや、ごめんよ、日知。こんな質問の時に目が合っちゃって。この授業も言いたくない個人的な感想は、答えなくてもいいからね。

まあ、ことばで「好きだ」と伝えることがあまりに“なま”だから。もし拒否されたら自分が傷つく。それが怖くて曖昧な記号に置き換えようとするのかな。

だから、郵便配達夫は詩人に取り憑かれたんですね。彼はナマ(生)の感情を、ことばとして好きな彼女に投げつけることができなかった。マリオはそういう男じゃなかったんですね。だから比喩、隠喩にこだわったんじゃないでしょうか。隠喩はナマな感情から少しずらして伝えるものですもんね。こういうのはこの教室にいる誰かさんには似合わないかもね。なあ広田!

いやいや、おれだって、人に好意をことばで示すのは勇気がいるよ。当たり前だろ。ここにいる男子生徒はみんな臆病だよ。おれも含めて。

まあそれば別として、マリオが見つけた道は、確かに彼に本当の生きる糧になったんだろう。考えてみれば、羨ましい話だね。おれもこういうものを見つけたいなあ、とつくづく思うよ。

そうなんだ。高校って、うまいこと勉強のやり方とかを効率的に教えて、“進学実績”とかの向上を使命とする所じゃないんだよ。こういう“糧”を発見させるものを種々提供する所じゃないかなあ。君ら、火をつけられたら勝手に飛んでいく能力を持っているだろう、なあ?

また出ましたね、お得意の批判が。

ま、確かにおれは迷ってますよ。そんなに才能もないし、道も見えない。これからどうやったらちゃんと生きていけるのか。埋もれてしまうのは嫌だから。だからしょうがない、いちおう勉強だけはしようか、とは思ってますがね。決断できないんです。

いや、迷ったっていいよ。ただやってみようという精神は持たないとね。私自身は、高校時代全く怠惰な生活だった。おっかなびっくりで教室の隅っこにいた。なんの目的もなく決断もできず受験だけした。それで落ちたね、当然。

でも、結果的には何とか生きてこられた。いつも積極的には生きてこなかったし、決断も遅かったけどどうにかこの歳になった。それはそれで、仕方なかった、と今では思うんだ。気づくのが遅かったけどそれでも遅すぎるってことはないんじゃないの?大丈夫だよ。

……また、変な方向へ行っちゃった。

それで、この小説についてはどうなの?

なんで“ことば”なんかにこだわるの?

私も、どうしてこんな隠喩とかにこだわるようになっちゃったのか、と疑問でした。マリオはベアトリスに気に入られたいがために詩にハマって、隠喩に囚われる。でも、それがあまりにも不自然に思われて……。そんなにことば遣いにこだわらなくても、って。そういう思いがずっと続いているんです。なぜ人はこんなにことばにこだわるんですか?男の人に好意を持つのに、その人の使うことばによってそんなに左右されるわけないじゃないですか。イケメンだとか、気持ちが優しそうだとか、経済力だとか、問題はそこでしょう?

好きなら好きって言ってくれるだけで、私はいいわ。

よっちゃん、それじゃあ小説にも、物語にもなんないがね。ことばによって好意度が上がるんだったら、世の中で一番モテるのは国語の先生だがね。実際は一番モテないのが国語の先生じゃん。

コラ!調子に乗るな。オレだって昔は……。なんてことはなかったな、確かに……。

なぜ、愛のためのことばが必要なのか、ということだね。

実は最近図書館で借りた本があって、よく理解してはいないんだけど面白い発見をしたんです。『言語学は何の役に立つか クロマニヨン人から遺伝子解読まで』という題。V.K.ジュラヴリョフというロシアの言語学者の本。こんなの全然縁のないものだったんだけど、まあ、たまたま手に取ってペラペラとね。

そしたら、“音素”って話が出てきて。”音素”っていうのは、“言語の原子”みたいなもんで、ことばの“意味”が作られるための音の最小単位だ。これがなかなか面白かった。

音素については私も少し知ってる。ちょっと説明するよ。

暗幕、監督、建国は「あんまく」「かんとく」「けんこく」と表記されて各「ん」は同じと私たちには感じられる。音素としては/N/と表記する。でも、実際の発声は[a m ma ku],[ka n to ku],[ke ŋ ko ku] と「ん」には違う発声が当たるという。(『日本語概説』渡辺 実)つまり日本語を普通しゃべる人々は「ん」については、ことばの意味を認識するところでは三つの違う発音を区別をつけていない、ということだな。ある本では英語は44音素、日本語は24音素だと書いてあった。これは時代や地方で色々あるはずだけど。

音素(pheneme)の数が大切なことなんだって。

それでね、音素の数は各言語だいたい40くらいが多いんだそうですけど、骨格の研究から、ネアンデルタール人にはそれほど多くの音素は使用できず、クロマニヨン人以降の霊長類でないそんな数の音素の使用が、無理なんだそうです。

最初に音素を「発見」して、それを実際に応用する方法を見つけたのはクロマニヨン人です。ネアンデルタール人は、まだ「言葉の音声」[i]、[u]、[a]を発音することができず、口頭での情報交換におけるコード化およびそれを戻す(復号する)機構をもっていなかったのです。

と書いてありました。クロマニヨン人は前頭葉が発達してきて、ことばを使うことができたのは彼らからだ、という。そして、こう書いてある。

面白いことに、霊長類の音声信号体系における信号の平均的数は40単位ぐらいです。つまり、音と意味が一対一で固定的に関連づけられていれば、伝達される情報の内容も40を越えることはない、ということです。

一方、自然言語の音素の平均的数もおよそ40単位。そして、意味をもつ単位」をつくるために可能な音素の結合は比較的制限されているにもかかわらず、言葉によって伝達される情報量は無制限です。こうして、言葉によって、ホモ・サピエンス(賢い人間)が製造され、言葉によってヌースフィア(noosphere)、つまり観念や意識の活動領域ができあがったのです。

今から3、4万年前人間文化の発達速度が急速に加速されたこと(正にそのころユーラシア大陸から出た人々がアメリカ、そして少し遅れてオーストラリアに居住を始めた)も、これによって説明できるかもしれません。急速な発展を可能としたのは、言語的基盤の上につくられたコミュニケーション体系である、と。

なかなか面白い。僕たち現代人の地球規模での繁殖も、この音素をカギにして説明できるということじゃん。

音素が40というだいたいの限界が見えたなら、それ以上はことばの組み合わせをしてことばを増やすしか、コミュニケーションを発展させる方法はない、っていうこと。競争相手にコミュニケーションの面で勝るには、他の人との差別化に目を向けるしかないし、好意を持ってもらうには音素を組み合わせ、ことばの数や多様さを広げていくより仕方がない、ということになるんじゃない?この多様さを広げる方法の一つが、隠喩を作るということだよ。ことばを工夫して発信するってのは、切実な問題なのかもしれないよ。

マリオの隠喩への異様な食いつきも、クロマニヨン以来の学習のゆえ、なんて。

思いつきですけど。

へえ、すごい説明だね。

実は次回に私の方の学習成果をみんなに話そうと思っていたんだけど、こういう比喩についての話をね……。でもこの分野の書籍は物凄い量があってね。その上私も歳取ってからの独学だしさあ、大変なのよ。言語学やら認知言語学やら、哲学やら。自信もないけど次回以降にちょっと紹介しつつ、また小説解釈に応用してみよう。

さて、この小説については、まだ「こんな読み方もできる」なんていうご意見もあるんじゃないかな。

ちなみに、ことばがなければ過去のことが語れず、当然、時間というものも意識できない。明確な過去、ありうべき未来も語れない。希望だって持てない。そういうことになるんじゃないか?瞬間瞬間を反射的に行動するだけの動物だった、てこと?

おっ母さんはすごい人!

私が読んで一番印象に残ったところは、ベアトリスの母親が、娘にマリオとの関係を問いただしている場面ですね。想いに耽っている娘に、マリオってどんな男だい?と聞いているところ。ここはこの作品中随一の場面でしょうね。

ローザ・ゴンザレスというおっ母さんは面白い人ですね。これ、たぶん映画ではいい役者がやったんだろうなあ。脇役だけど、素晴らしい役ですよ。本文を最低限、抜き出してみます。

「何の話をしてた?」という母親の質問があって、

ベアトリスはそこで言おうとした言葉を舌の先で転がし、ゆっくりとその響きを味わいながら唇の外へと吐き出した。

「隠喩よ」

それを聞いた母親は思わず目まいを感じ、ベッドの真鍮製の柱をぐっと握りしめた。

「おかあさん、どうしたの?」

母親は娘のベッドに倒れ込み、気が遠くなりそうな自分を力づけながら、弱々しい声で尋ねた。

「そんな難しい言葉は聞いたことがない。それで、どんな”いんゆ”をされた?」

「”された”?”言われたのよ”!彼、こう言ったわ。「きみのほほえみが蝶のように顔に広がる』」

「それから?」

「それで私、笑っちゃったの。そうしたら彼、私の笑い方についてもいろんなことを言ったの。」

「どんなことを?」

「『きみの笑いはまるでバラの花。あふれでる水。あるいは突然襲う、銀の波』だって」母親はようやく核心に触れる決意を固め、震える唇をなめた。

「それでおまえ、どうした?」「あたし、ずっと黙ってたわ」

「あいつは何をした?」

「何を言ったか、でしょ」

まったく笑わせますね。「どんな“いんゆ”をされた?」と訳者は書いていますけど、これが日本語の力ね。「どんな“隠喩”をされた?」でもいいわけなのに……。このひらがな使用は訳者の大ヒットじゃないかな。”いんゆ”とひらがなにしたことで、“する”という動詞をすごく(いわば)いやらしくできる。漢字のまま「隠喩された」なら単に文字の使い方のおかしさにとどまっているのが、こっちは特別な動詞に変わってしまっている。漢字が表意文字として意味を背負ってしまっているのに、かなという表音文字にして、隠喩という“意味”を彼方にすっ飛ばしてしまっている。しかも、カタカナではなくひらがなだから、変な柔らかさが出てそこにまた一種いやらしさを醸し出している。”ひらがな”はいやらしいですね。

ここはたぶん原文を超えているんじゃないでしょうか?

(もうちょっと喋らせてね)

ここのやり取りだけではなくて全体にローザ・ゴンザレスという人は大変賢い人ですよね。というのも、実際に娘に何かされたわけでもないのに、マリオのことばによる求愛を深刻に受け止めているでしょう。つまり、この母親はこういうマリオの戦略(?)こそが本当に事態をのっぴきならなくさせるんだということを、理解しているんだということです。

つまり、このおばさんは隠喩を、そして詩を、理解しているんだということです。彼女も昔の体験があったのか、そしてネルーダの詩を読んで、その力を了解していたのか、そんなことを想像させます。私なんかよりよっぽど文学的なセンスを持っていたのは明らかです。ラテン系の血筋なのかなあ、なんて考えてしまいます。

この後、母親はマリオの件について、ネルーダに苦情を言いに自宅に訪問する。彼女は詩人にどうにかしろと訴える。

「可哀想なうちのベアトリスはすっかりあの郵便配達夫にだまされてしまって。あの男の財産なんて、せいぜい足の水虫ぐらいのもんですよ。 足はバイ菌だらけのくせに、口は洗いたてのレタスみたいなつもりなんだ。まるでワカメみたいに舌をそよがせては、うまいことを並べてね。一番問題なのはですね、ドン・パブロ、あいつが娘を誘惑しようとして使った隠喩があなたの本から盗んだものだってことですよ!」

と、直喩、隠喩の見本市。ただものでないところを発揮します。

また、後のほうで、いよいよ二人の仲を認めねばならなくなったとき、あっさり二人の仲を認めて、

「馬が逃げ出したあとで馬小屋の扉を閉めるわけにもいかないからね」

と、現実主義者になるんだわ。

私はここら辺がこの小説の頂点であっていいような気がする。世界は比喩で成り立っている、という物語だということです。

その後の暗い現実政治のありさまなどが物語として語られるけど、確かにここ以降は常套的な悲話になってくるようでもあるね。

チリの現代政治史は授業でも聞きましたよ。スペインの逆コースみたいなことがあったんですね。

でも、おれから見れば非現実的な理想主義の政治が揺り戻されたり、また右派政権が否定されたりするっていう話は普通に小説にあることじゃない?そのことを不正義だと訴える小説に別解を求めることは、ちょっとやりにくいのかなあ。

NHKの『プリンプリン物語』っていう人形劇にも、チリの政治情勢への批判が組み込まれていた、なんてネットでは書いてあったけどね。これも結局正義は勝つ、なんていうことになるんじゃない?いや、もちろん独裁政権は絶対に許せないけど、それに対する怒りや悲しみばかりを、小説に求めることもないなあ。悲しいことに反動的な政治はいつまで経っても解消されないんだよなあ。

教養小説、というのが僕の結論

僕はこの小説で、マリオという青年が人を好きになるといういわば人間の基本的な欲望の段階から、詩というものが発生するということを知る。その中で気持ちを表現するための隠喩というものの力も知る。そこでマリオは自分の人生をどうやって歩むかを自覚した。そう読むと、この小説は幼さから成長する男の過程を描いた小説だろうと見える。つまり、『イル・ポスティーノ』は”教養小説”なのだろうと思うんです。こういう話はさっきありましたね。残念ながら、チリの政治情勢、アジェンデ政権の崩壊、軍事政権の独裁ということになるわけですが、それよりも一人の人間に焦点が当てられているのがこの作品だと思う。

ネルーダがサンチアゴの病院に運ばれる時のことば、

「サンチアゴには海がない、あるのは仕立て屋と外科病院だけだ」

とあるけど、最もこの小説を象徴していると思うんだ。反対派の連中への罵倒ではない。もちろん仕立て屋は洗練されて身にピッタリあった洋服を着ている連中を示している。日本でも銀座あたりのすごく高級な紳士服店の背広を着て、何かというとキザなハットをかぶっている老政治屋もニュースで見るけど、ああいう連中をひっくるめて「仕立て屋」と言ってるし、病院は病院でも“外科”の病院ていうのは、紛争で受けた怪我の手当てをしてがっぽり儲ける医療機関を示しているんじゃないかな。海は?ネルーダはずっと海にこだわっていたな。海は自由かな?これはまったく自分勝手な解釈ですけど。

師匠がそういう価値観を生涯崩さなかったのを間近に見たマリオは、その後をたどっていかないはずはない。まさしく、さっき日知さんの話していた『こころ』の“先生”と“私”ですよ。マリオは自分が受け入れたものを次にバトンタッチすることはできなかったようですが、構図としてはそういうことでしょう。

そうだね、明かにマリオという青年は(ちょうど君たちくらいの年頃だが)、ネルーダによってある種の人間の価値を一段あげるきっかけを作ってもらったね。そして、やはりそれはマリオが求めたからだね。

今さら遅いが。これが自分に決定的に足りなかったなあ。

では、次回も隠喩についてもう少し話し合おう。

コメント