“表現テクニック”こそが本流ってのは、ひとまずわかりました

前回は『イル・ポスティーノ』を読んで、その中で語られていた“隠喩”というものを考えた。一つの読み方として、主人公の詩への傾倒の原因である隠喩の力を中心に読んでみたね。確認したかったのは、隠喩というものの重要性。一般的には、表現テクニックと言われるものが、作品の主張とか主眼というものと同じ重要性を持つものであるということだった。決して、作品の飾りものというか、副次的な作品の価値に寄与するものではない、ということだった。

だって、郵便配達の男を揺り動かしたのは、言葉の選択や使い方だったんだからな。彼女への思いの強さではなく、彼女への思いを現実に伝えるその言葉の使い方というものの価値に気づいてしまった、そのことが作品で語られていたと読めたからだ。

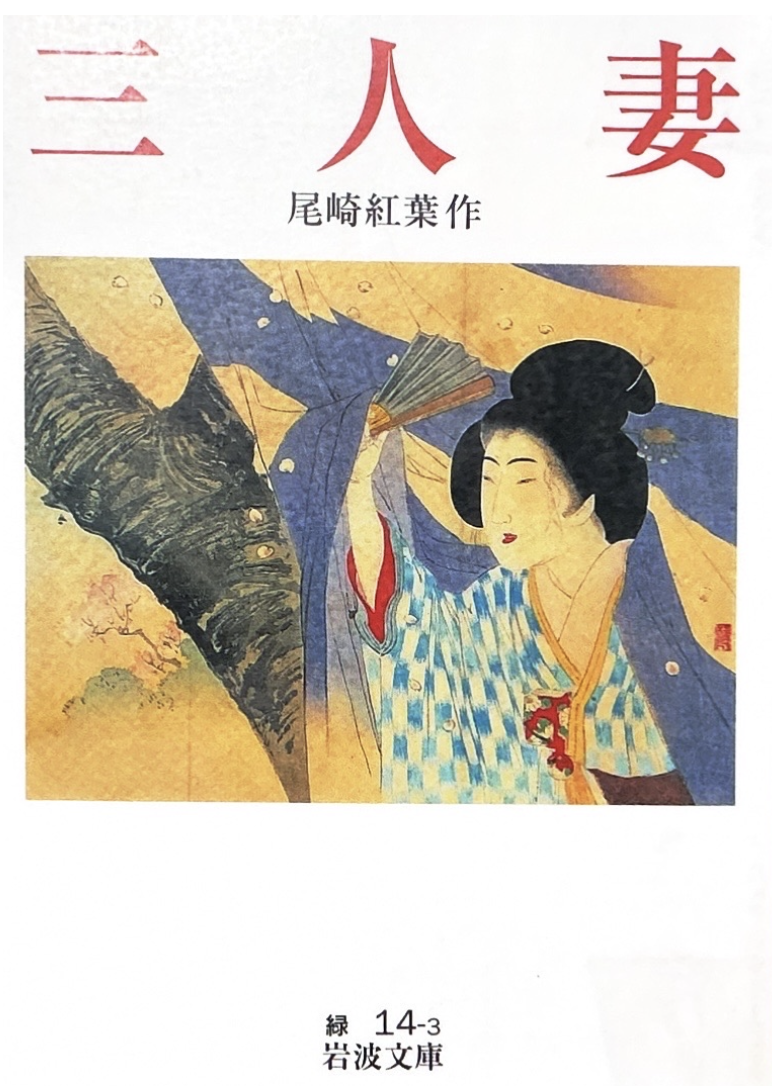

今回も、もうちょっとそこんところを深めていきたいと思う。作品も変えてみようということで、みんなには予告しておいた『三人妻』だ。尾崎紅葉ね。読んだことある人もちろんいないよね。いや、実を言うと私も今回初めて読んだ。高校国語の授業で採り上げるのに適当なものとは(今回も)言えないだろうけど、まあいいやな。

まず『三人妻』を読み始めるとき、どうも読みにくいなあという印象が起こったんじゃないかな。そう、あの『舞姫』を読んだ時の難しさ、というか「こんな小説読みたくない」感ね。

普通のしゃべりことばで書けばいいじゃん!と思ったよね。そこんところはどう?

全くその通り。なんでこんな古文みたいなの採るんだよ、って先生に対しても思いました。こんなのやってると出席する生徒も少なくなっちゃうよ。誰もこんなの読みたくないでしょ。多少は読んだことない小説を読めるから……っていうモチベーションもあったのによ。

これ出たの何年なの?え?明治25年(1892)、読売新聞に掲載だって?130年以上前かよ。それじゃあダメだよ。先生よ。古典の授業じゃんか。

しかも、この岩波文庫、注釈がないときた。何が何だかまるっきりだよ。おれなんか、ずいぶん辞書も引いたんだぜ。それなのに辞書にも載ってないことばがいっぱいあったよ。無理よ、無理。最後まで読むこと、できなかったよ。

谷崎の称賛が……

そうだろうなあ。私も同じようなもんだったからなあ。今回初めて(!)読んだんだが、君たちの顔が目に浮かんだよ。悪かったなあ。自分の勉強につき合わせちゃったようで、初めから選択間違いだったかも。私も辞書やらネットやらで調べ調べで読み進めていった。けっこうイラついたね。

じゃあなぜそんなのを選んだかというと、谷崎がいけないんだよ。谷崎潤一郎の『三人妻』評がいけないんだ。谷崎が『三人妻』を傑作だと言っていたということを何かで読んで、ずっと気になっていたんだよ。一度は読んでみなければならないと思っていたんだ。ちょうど尾崎紅葉なんてまともに読んだことがなかったなと気づいた。紅葉なんて『金色夜叉』しか思いつかなかったからなあ。熱海の場面だよ。

そこで紅葉の未読の『三人妻』で、どんなレトリックが見出せるか、試してみようと思ったんだ。君たちには大迷惑だったね。

私、今回の作品、意外と面白く読みましたよ。古文っぽいところはわからないまま、そのままにして話の筋だけを会話文を想像して追っていけば、なんとかなりましたけど。とにかく主人公が三人の女を次々と”征服”していくという話。ひどいもんだなあと思ったけど、男も男なら女も女。そういうことでしょう?

ただ、名作っていう感じは全くしなかったなあ。どっかの好色な金持ちの男の半生っていうところですから、特別な読み方ってあるんですかね。

明治時代にはいくらでもあったのかな、こういうの。全くひどい話だし、ひどい時代だわ。こんな話が批判なしに受け入れられている、ということに信じられない気持ち。いくら明治時代だからって、こんな社会は否定されるべきもので、作者のそういう点への批判は感じられないわ。

フェミニズムとかは関係なく、単純に私にとってストーリーに嫌悪する。それは力づくで愛人にする男に対して、というより、最終的にそんな関係を受け入れてしまう女たちへの嫌悪でもある。特に三人目のお艶だったっけ、あの人の変わっていく心情が嫌。彼女は勝者じゃないわよ。この人変節したよね。というか、三人とも変節の女ですよねえ、三人とも“現実”というものに変えられてしまうよねえ。

そういう感想はもっともだと思うよ。実際、北村透谷(小田原出身!)は明治25年の『女学雑誌』に紅葉を「明治の大家なる紅葉が《……》恋愛道以外に好色道を教へ」たのを「憾(うら)む」と書いているらしい。そういう批判はあったんだろう。でもそれを前提として、どこか違った読み方はできそうだよね。考えてみて。

この『三人妻』なんか明らかに、『源氏物語』を明治という時代に落とし込んで作ってあるよ。こいうところもあるし。

まあ、ともかく話を進めてみようよ。意外と隠れた価値を持つ小説なのかもしれないし、そういうところがないのなら、それを素直に”価値なし”と主張していいのがこの授業じゃないの?

まず、この美文調とでもいうのか、それについて……

そこでね、まず私が君たちに言いたいのは、こういう文章を『三人妻』の作者、尾崎紅葉はわざわざ選んで、意図的に使っているんだということ。ずいぶん苦労して「新しい時代の文章」を実験していたらしいよ。君らは思うでしょう?喋るように書けばいいじゃん、と。でもいうふうには簡単にはいかないものなんだよ。

江戸期に使われている書き言葉には、もちろんすこしは触れたことはあるね。漢文が中心なんだがちょっとだけ例文を……。

安政二年の成島柳北の日記。

二日壬辰 晴 是ノ日二更、案ニ依リテ書ヲ読ム。忽チ轟然一声ノ来ルヲ聞ク。西南ヨリ屋宇掀動ス。走リテ戸ヲ排シテ庭ニ出ヅ。歩、挙グベカラズ。万雷地ニ震フカト疑フモ、暫クシテ息ム。

どう?言ってることはわかるし、全体として大まかに理解できるんじゃないか?それにしても”硬い”よね。『三人妻』の内容にはやはり文体として合わない、と言っていいんじゃないかな。『三人妻』の本文とこの成島柳北の漢文訓読体とでは全く違うよね。

『三人妻』には、こういう漢文調の文もあり、中国文学の知識がないと理解できない表現もあった。それでも、そういうのをうまくブレンドして、新しい日本の小説の”型”を作ろうとしたんだ。たとえば、会話文と地の文を融合して読者に語りかけるなんてこと。

次は最初のターゲット”才蔵”の評判を余五郎が知った所です。長いけど頑張って、ゆっくり読むこと!

この女を聘(よん)でのおもしろさ、肉も骨もあったものにあらず、大仏様も蕩(とろ)けて流れて柳屋の金銭の泉、昼夜を舎(す)てぬ坐敷のせわしさ。美人品切れの当節柄、客はいずれも餓鬼のごとく、色を変えて影随(つきしたが)い、我手に入れんと、金銭を吝(おし)まず、名を惜まず、顔を潰し、命を捨てて懸かれど、木像の普賢菩薩か、絵にかける小野小町よりも、舌頭(くちさき)の甘(うま)いだけ面憎(つらにく)く言う事聞かず。 何の某という待合の女(じょ)将軍も麾(ざい)を投げて、この子帯留(おびどめ)の金具に珊瑚(さんご)の瓢箪(ひょうたん)を附けたる間(うち)は、とても転ばじと洒落たり。

山瀬という手代は聞ゆる粋者、 これに思わくを話せば、当時柳橋に柳屋の才蔵というものあり。姿色万人に秀でて心慧く、諸芸に堪能にして、応待の上手この上なし。年齢は二十の由なれども、打見(見た目)は十八、九を越えず。 これを雛段の上に置くならば、誰も「者」(しゃ:くろうと)とは思うまじき上品さ。 水を向けて口を開かせなば、いやはや弁舌滔々(とうとう)として前なる河も逆に流るべし。

まことに浮気ならぬ深間(ふかま:深い中)ありて、さる会社の卑(ひく)き所を勤むる、菊住(きくずみ)何とやらいう男に情(じょう)立て、古風の誓文お前一人の中と聞き及ぶ。 人の噂に違わず、 この女の手剛(てごわ)さ。我らも見事に弾(はじ)かれたる一人(いちにん)なれど、委細を申さば色男の名折(なおれ)、概略(あらまし)はかくの通り。とにもかくにも一鞍(ひとくら)御試(おんため)しあるべし。先(まず)は金轡(くつわ)にては行かぬ代物、近頃御徒然(ごとぜん)の折から変りたる御慰みと語るに、葛城大尽勇み立ちて、これより直(すぐ)に案内せよと急(せ)かれ、用ある身なれど何も主命と是非なく、荒気(あらき)の大将一戦に仕損じて、同席に恥辱掻(はじか)くも辛し、手際見るもおかしかるべし、と後に尾(つ)きて立出ずれば、白拍子(しらびょうし)などへ通わんに馬車は勿体(もったい)臭くして風流ならず、綱引(:人力車で先に人が引くこと)で宙を飛ばすべし。

かぎカッコ付きの会話文は使わず、地の文の連続によってリズムよく読まれていく。この勝気な芸者の気風のよさがすんなり頭に入ってくる。男たちの欲望に対する、柳橋芸者の気高さが読者を魅了する。

山瀬という余五郎の部下も、自分を含めて言い寄ってきた男たちに心を許さない才蔵を讃美する。しかもなんということもない男一人にだけ心を許すのに。そして自分の親分の余五郎にはチャレンジしてみろと勧める。その辺の事情がなかなか面白い表現で書かれている。女性を馬に喩えているのも現代としては大いに問題になるだろうが、この部分は紅葉が自分の世界に読者をぐいぐい引っ張っていく力を文章に込めているのがわかるところだろう。そう思わない?女性にとっては気分のいい比喩とは言えないよね。「馬をうまく操ってみろ」なんてね!

しかし、当然余五郎にとっては、そんな魅力的な女こそ求めるものだ。そんな女こそ攻略しがいがあると、金ではどうにもならない愛人を求めて特急便の人力車で出ていくのだ。これは、現代で言えばニンテンドーのゲーム機発売日に列を作る人々に似ているんじゃないか。ゲームなんだね、余五郎にとっては。

この中には肉食系の男なんていないから、どうなるの、とあと読みたくなるべ?

でもって、才蔵と、彼女を裏切った男の菊住との関係が複雑化していったところの文は、もう勝手気ままとしか思えない。次の引用は、才蔵の気持ちを菊住から離れさせようとした計略に、菊住は引っかかり、別の芸者“小〆”になびいてしまったところ。菊住は小〆の気を引くために、投げ出された煙管(キセル)を拾い、吸い付けてほしいと小〆の目の前に出したところだ。((六)濡事師)

(菊住は)大人しくそれを拾いて、吸付けてもらいたいと、小〆の胸先へさしつくれば、それは人違い、と後は鼻がもの言うフフン。

この「フフン」が気になったなあ。こういうのが他にもあったな。誰が誰に「フフン」なのかねえ。独創的だね、フフン。

んじゃ、まずなんでこんな読みにくいのか、というところからちょっと。まず、この文章はどうだろう?読んでみて。

汽車は流星の疾(はや)きに、二百里の春を貫(つらぬ)て、行くわれを七条(しちでう)のプラットフォームの上に振り落す。余(よ)が踵(かかと)の堅き叩(たた)きに薄寒く響いたとき、黒きものは、黒き咽喉から火(ひ)の粉(こ)をぱつと吐(は)いて、暗い国へ轟(ぐわう)と去った。

唯(ただ)さへ京(きやう)は淋(さび)しい所である。原に真葛(まくず)、川に加茂(かも)、山に比叡(ひえ)と愛宕(あたご)と鞍馬(くらま)、ことごとく昔の儘の原と川と山である。 昔の儘の原と川と山の間(あひだ)にある、 一条、二条、三条をつくして、九条に至つても十条に至つても、皆昔の儘である。数へて百条に至り、生きて千年に至るとも京は依然として淋(さび)しからう。此の淋(さび)しい京を、春寒(はるさむ)の宵に、疾(と)く走る汽車から会釈(ゑしゃく)なく振り落された余は、淋(さび)しいながら、寒いながら通らねばならぬ。南から北へ――町が尽きて、家が尽きて、灯が尽きる北の果迄(はてまで)通らねばならぬ。

『京に着ける夕』夏目漱石

これは漱石の随筆で、2月の寒さの中、京都に列車で到着。そこから北上しながら、かつて一緒に旅してきた子規のことを思い出したりすることを描いているものだ。その冒頭をゆっくり読んでみてどんな感想?

たぶん、よくわからない、というより、どうしてこんなに回りくどく書くんだろうっていう感じがしたんじゃない?夜に京都駅に到着し、そこから寂しく昔と同じ京都の街並みの中、車(人力車)を進めていく、という場面である。それを黒きものが自分を振り落としていったとか、京都の周りの山や川や道路や、なんやかやがどうだらこうだら。

正直私はこれが名文であるとの評価に同意できない。でも、作者のセンスによってある独特の文章表現の雰囲気が作られているんだろうなあ、ということは理解する。現代の小説にだって、冒頭の文章で作者の作る物語世界へ読者を誘っていこうとすることは当然あるだろうから。

有名なのは『雪国』だね。「国境の長いトンネルを抜けると~」という有名な書き出しは、さすがにみんなも知ってるだろう。私はなんだかユージン・スミスの有名な写真、二人の幼児が手を繋いで歩いていく写真を思い出してしまう。『雪国』と聞くと、そういう画像として頭の中に浮かべてしまう。

読者を自分の意図する世界に引っ張り込もうとするのがこの漱石の文の場合、こういう文章になったんだろうね。

『京に着ける夕』はいろんな人が褒めてますよ。

まあ、途中に出てくる死んだ友人、子規に対する思いが仄かに伝わってきたり、赤い提灯とかのイメージが伝わってくるからね。でも、何が書いてあるのかがはっきりわからないわね。

もうちょっとストレートなメッセージが欲しいな。雰囲気そのものが中心メッセージなのかもしれないけどね。「まわりくどい」というのが問題ですね。でも、そこ、わざとやってるね。

確かに現代の小説にはない”力”を感じさせる、とも言えるような……。もしかして音読を意識して作ってあるんじゃないかな。まあ新聞を音読はしないかな。

いや、『三人妻』では、才蔵という女?その人の自負心というか、意地というのか、そういうものがこの番頭のいうことばだけで感じられたね。時代が、女が一人で生きていく方法が限られているものだったから、自分の力だけで生きていくことは大変なことだったろう。しかも仕事する世界が男の欲望が渦巻くところだったわけで、そういう世界で生きていくというのは客を転がすというか、頭の回転も必要だし、何よりも”意地”というものがないと……。”柳橋の芸者”というものに自負心を持っていたんだろうと思う。それを中世的な、時代遅れの感情、と批判することもわかるが、それが彼女たちの依ってたつ気概だったんだ。

こういう狭い世界でもそれにプライドを持っているって、僕たちがもう一度見直すべき心理だよ。あまりにも僕らの周辺は”気概”というものに無関心だよ。これも、江戸が職人の都市でもあったことと関係あるのかな。

言うたもの哉言うたもの哉 狸と◯◯◯

菊住というのも、なんだかはっきりわからない男だが、この男に才蔵はきっちり引導を渡している。(なかなか高校生の使う言葉じゃないろう?)才蔵は才蔵なりのけじめをつけている。

ところがまたそのあとで、焼け木杭に……という話も、またそれなりのリアリティーがある、と僕は見るけどね。ダメな男もそれなりに価値があるんだよ、よう!聞いてる?お前ら!

それにね、((八)風の柳(上))にあるんだけど、才蔵が葛城の女になることを承諾したところの記述は注目すべきだ。

渝(かわ)らぬお心を便りに、この社会の苦艱(くげん)を逃れ、一人の御機嫌を取りかねて、朝夕に叱られたき心願(ねがい)を、可憐(しおらし)とも哀れとも思召して幾久敷(いくひさしく)、と挨拶改まりてはや素人気を見すれば、葛城大尽疾くにこの胆裏(はらのうち)を見透かし、我計(わがはかりごと)の図に中(あたり)りたりとはいうものの、菊住に寝返り打たれたるが口惜(くやし)さに、我を瑤輿(たまのこし)への踏台にして、男の面を張らんとの心算(そこだくみ)を、舌の動くままに隠蔽(おしかく)して、言うたもの哉言うたもの哉。

と書いてある。

まったく、男もさすがにたいしたものだよ。ちゃあんと分かっててお妾にしているわけだ。男も女もその心根がわかっていて愛人になっているわけ。打算の女と、それを知る男ね。

うん、そうだね。それに葛城は“狸”顔だといっているしね。女もきっと……。どうせだったら、才蔵の与えられた妾宅の場所が、王子だったらピッタリしていたんじゃないか?

しかし、いい歳してあれだけど……。実は私もこの才蔵、いいなあ、と思うね。いわゆる“きっぷの良さ”だけじゃなくて、なかなかの女なんだよな。でも、その印象がどういう表現によってもたらされているのか、というのが大事ところなんだよな。それを読者の知らないうちに染み込ませるっていうのが、不思議な文章の力なんだよ。

そうです。それがさっき引用されたところの紅葉のレトリックなんです。

「この女を聘(よん)でのおもしろさ、肉も骨もあったものにあらず、大仏様も蕩(とろ)けて流れて柳屋の金銭の泉、昼夜を舎(す)てぬ坐敷のせわしさ。」以降の彼女をめぐる説明です。大仏だって蕩けさせるような応対ながら、言い寄る男の誰にも靡かない。そのことをうまく山瀬がしゃべる。それを紅葉が読者に語る。この部分に使われているレトリックの数々が読者を引きずりこむようだなって、現代の私たちでも感じます。文章力っていうことがあるんだと実感しますね。ここを、「この才蔵という芸者は、客あしらいがうまく男たちを魅了した」なんて説明されるのと比べると、よくわかるね。

先生、こういう文章の”職人”っぽい人、好きでしょう?

柳橋でNo.1は違うのよ

ただ、文章力から離れちゃうけど、わたしは芸者のおネイさんを登場させるのに、そのプロ根性を際立たせる。ということにはなんの独創もなく、むしろ江戸期の流れをそのまま受けついでいるんじゃないかと感じる。意気地とか古くさい。言っちゃあ悪いけど、やっぱり『金色夜叉』の作者ですね。私はむしろ授業でやった菊池寛の方に感心した。

二人は時代も違うからなあ。

ただ、新しい”読む文章の語”を作るという意識は、紅葉にはずいぶんあったらしいぞ。明治という時代にふさわしい”国語”を作るという意識はこの時代の作家や学者たちには強くあったんだ。君らからしたら、好きなように描けばいいじゃん、と思うかもしれないが、そうとは言えない。そのこともあとで示していきたいが、まず紅葉の処女作『二人比丘尼色懴悔』(これも題名としてどんな話?とも思ってしまうけど……)の序文の一部を読んでみよう。

文章は在来の雅俗折衷をかしからず、言文一致このもしからずで、色々気を揉みぬいた末 、風か鶏か――虎か猫か、我々も判断のならぬかかる一風異様の文体を創造せり。あまりお手柄な話にあらずといへど、これでも作者の苦労はいかばかり、それをすこしは汲み分けて、御評判を願ふ。

これは『尾崎紅葉』(福田清人 著)という評論で、この時期の紅葉の試行錯誤の気持ちを紹介しているもの。やっぱり初めに作っていくという苦労は、それはそれは大変なものがあったんだろう。

書き言葉をどう標準化するかなんて、そんなに大変なの?っていうことなんだけど、これもやはり難しい問題を含んでいたんだ。

それを私に了解させてくれたのは、『言語学は何の役に立つか』(V .K.ジュラヴリョフ 著)という本だった。これは面白かった。1917年の革命後、まさしくゼロから”ロシア国語”を作っていくことがどんなに大切で、大変なことだったか、ということが書いてある。ソ連という国家の政治が、その難しさにさらに問題をふりかけていった。

我々からして奇妙に見える、キリル文字、変なアルファベットみたいな文字。あれが成立するにはそれなりの理由があったんだな。まさしく、文明も、国家も、言語がつくっていったということが、この本を少し読むとわかる。現在はロシアについて否定的な雰囲気にあるけど。そんなことには関係なく、ロシアの人々(知識人)が言語学の大切さを知っていたか、この本は語っている。実際に”国語をつくって領土に広めていく”ということはまさしく国家的な要請だったんだね。この本では”正書法”と言っているが、ドストエフスキーにも出てきてたな。いやいや大事なことなんだ。

その本に、こういう質問者と回答者の会話が書いてあった。

「――いちばん複雑なのは英語ですか?」

「――いいえ、もっと複雑なものもあります。たとえばポリワノフ(ロシア言語学者)は日本語をよく知っていますが、彼が言うには、英語の正書法は非常に複雑で混乱しているが、それでも極端なものではない、「日本語の漢字は覚えるのに6年もかかる!」と。

六年で漢和辞典を頭に入れることができるやつはいないよな。でも、確かに日本語はひどく複雑な文字だよ。それを標準として強制する”国語”って、全く政治的な力なんだよな。反面でそこに日本の”国語”の広さや面白さもあるんだろうけど。

紅葉は世の中がすべて”言文一致体”で表現されてはこの国の文章は”美しくない”と考えていた。しかし漢文訓読体が文章に生き残っていくことは難しいと思っていたんだろう。

うーん。たとえ書き言葉であっても「~のごとし」とか「いわんや~をや」なんていう文体が標準だったら参っちゃうなあ。でも、単純な、簡潔さを追求する文体ばかりではねえ。つまりつまらないんだな。複雑な、気取ったところもある文章も価値ある。『舞姫』だって「石炭をばはや積み果てつ」ときたら、何だこりゃあ、と思ったけど、その書き出し、妙に頭に残ってるし。

最初の話に戻るが、やはり『イル・ポスティーノ』で隠喩というものにどうしてもこだわってしまう男、人間関係もそんなレトリックを通じての心の触れ合い。なんていうことが描かれていたように、『三人妻』も何が描かれているという問題以外に、どう描かれているのかという点において、同じようにレトリックということが問題になってくることがわかるんじゃないか。内容には、前者は政治における正義不正義、後者は男の横暴な経済力による人間支配、なんてことがあるにしても、隠喩や文体などというものも注目されるべきことだ、というのは心に留めておくべきなのかもね。

では、『三人妻』についてもう少し色々考えていていこう。あと『三人妻』関係でももう少しレトリックについてのいろんな本を紹介してみよう。後者については今後も何かにつけて触れなければならない論文があるみたいだよ。修辞・レトリックはまさしく現代的なテーマらしいよ。私もここのところ言語学や言語哲学など色々な本を調べてみたけど、そのへんの話もしてみたい。

レトリックということについて、ちょっと興味は湧いてきました。この小説には最初から拒否感ばかりで読む気もしなかったんですが。じゃあ、わるいけど、もういっぺんちゃんと読むから、今日はこの辺で授業やめてくださいまっせ。

コメント