簡潔かならずしも名文ならず

まず、前回の話を思い出す意味でも、日本にレトリック研究を人々に広めた言語学者、佐藤信夫(1932~1993)『レトリックと記号論』の「美文の効用あるいは無用」という文章を読んでみたいと思う。

時代おくれ

美文ということばには、いまではめったに使いみちが見あたらない。それは美文と呼ばれるべき文章がもはや存在しないせいか、それとも、そういう概念レンズが不要品となってしまったせいか、ともかく、こんにち私たちがこの用語を、ふと思い出したように使ってみるとすれば、その語形は (浪曲調とか、演歌調などというときの口ぶりに似て) 「美文調」という、きわめて好意的とは言いかねるかたちになる。《……》

美術や音楽を《ことば》で語るときの避けがたい、じれったい比喩性についてはいやというほど承知していながら、なぜか私たちは、ことばの文体についてことばで語るときの(じつはこれこそ避けがたい)比喩性をつい見おとしてしまう。元来、簡潔だの正確だのという用語は計算器からの比喩なのだとは、うかつにも、気づかなかった。なにぶん言語のほうが電子式計算器よりはるかに早く発明されてしまったのだから、無理もないのであった。

《……》

簡潔対豊満

人間が意識的にことばを使うようになって以来、いわゆる文体の長所や欠点を言いあらわすためにもちいられてきた用語はそれらの多くは、ほとんど比喩と感じられぬような比喩であった——数はすこぶる多かったはずだが、種類に分けてみればそれほど多様ではない。そして、それらのうちで目立つものに、ふたつの系列があった。西洋の古い用語で見るなら、その一方は、ブレウィタース(簡潔) やクラーリタース(明晰)の方向であり、もう一方は、コーピア(豊満) やウァリエタース(多彩)の方向であった。

少々乱暴にまとめてみれば、ブレウィタース系は最新型ではない)計算器としての言語の資質にかかわり、コーピア系は(肉感的な) 快楽としての言語の様態に、かかわっていた。

そして、エーレガンティア(端正)とかウェヌスタース(優美)などの称号は、そのどちらの系列においても卓越したものに与えられる美の認定だったと見ることができる。

たぶん文章感覚の歴史というようなものものがあるはずだが、その一側面は、簡潔と豊満のどちらのがわに美の概念がかたむくか……という揺れ動きの変遷として見ることもできるだろう。

こんにちの私たちの文章感覚は、明治の末、豊満と多彩のがわから美を奪って簡潔と明晰のがわへうつしかえて以来、ほとんどそのまま、本質を変えてはいないと言ってよい。いや、そうではなかった……むしろ、私たちは、豊満と多彩のがわに美を置いてけぼりにしたまま、簡潔と明晰のがわへ乗り換えたのであった。すなわち、美の概念はほとんど不要となり、美文は「美文調」 となった。

まあ、簡潔さだけが文章の価値とは言えない。そういう伝統が元々西洋にはあったということですか?「豊満な文章」という比喩はなんとなく面白みが感じられますねえ。

『三人妻』の文体はきっと尾崎紅葉にとって、「どうだ!読んでくれ!」なんていう気概の賜物だったんでしょうね。

この引用にあるように、明治という時代には、簡潔な文章よりも、より”美的”な要素を加味した書きことばをなんとか作っていきたい、と文学者たちはもがいていた、ということだね。たぶん西洋古代の文章の価値観から、豊満で多彩な文章表現の価値をわかっていたんだろう。君たちだって、教科書が、完全なお喋り言葉で書かれていたら、やはり違和感があるんじゃないか?目にするテクストが全部SNSの擬会話文であったら、ちょっと勘弁してもらいたいと思うよな。

苦労して“国語”は作られるんだな

なるほど、そういう思いで明治の文章を読めば、少しは苦労するのも仕方ないと思いますね。別にいい子ぶってるつもりはないですけど、もう50年も経てばぼくたちのことばも古くなる。『三人妻』も古い古いと悪態をつきながら読んだことを懐かしく思い出す、ということになるかもね。

まあ、文章の難しさへの不満は理由があることだとわかると、多少これで気分も和らいだけど、『三人妻』の内容はどうよ。そこに戻ろうよ。

とにかく描かれた人間のあり様は、いくら江戸期を引き継いだ、封建的な時代の物語であっても、何ら評価すべきところがないと思うけど。要するに金の力で女をどうにでもする一人の男の物語であって、これに面白いと感想を言う人には、本当に小説を読む資格があるのか、と言いたくなるよ。

丸楠くん、良く言った!褒めて遣わす。

これが、高校国語の文学史で名作という位置に座っているのだったら、相当おかしい。おれもそう思う。題名だけは近代文学史で知らなければならないものかと思って、『二人比丘尼色懴悔』『伽羅枕』と漢字まで覚えておいたんだけど、紅葉の傑作と呼ばれるのが、こんなくだらない小説とは思わなかった。

その名作が、たぬきヅラの男が金の力で三人の若い女を無理やり自分の妾にした、その顛末を中心にした物語だったなんて。なんだっていうのよ。

……ぼく、実はそんな話だからこそ、今までの小説より面白かったんだ……けど。通俗的っていうのだめなの?どんな話?っていうのはいちばん大事なことでしょ。この話の主人公は面白いし、“人たらし”というのは魅力的だよ。

いいじゃない。そういう感想も自然だよ。賞賛も批判もあっていいよ。私、今でも谷崎の『刺青』なんてくだらない小説としか思えないもん。あいつはわかっとらん!なんて言われそうだけど。

ではここでもう一度どういう話だか短くまとめた文章があったからそれを貼っとくよ。実は読んでないっていう人、まあこんな話ということで。ネタバレになっちゃうのが嫌な人は本文をもう一度ザッと読んでみて。

『明治文学史』 猪野謙二 著

《……》

初期紅葉の小説が、多く女性の心理や感情の類型的な描きわけを主とする、いわば風俗的な人情・世態小説ともいうべきものであったことは以上によってもわかるが、そのもっとも代表的なものが『三人妻」であった。

この作品については作者自身「或る豪商(岩崎弥太郎という。)が死んだ時に三人の妾が髪の毛を切って、殉死の気持で棺に入れたと云ふ(読売新聞の)雑報記事から思ひ附いた」(「作家苦心談」)と語っているが、これはあくまでもヒントを得たにとどまり、決していわゆるモデル小説などに類するものではない。主人公の葛城余五郎は加賀金沢在の貧農の子に生まれて、一時は乞食をするほどの辛苦を嘗めたすえ、やがて維新の動乱に乗じて土地の買占めや外国貿易で巨利を得たという当代切っての政商。紅葉の通人趣味とはおそらく不似合な成り上りの田舎者だが、紅葉はそのたくましい蓄財と漁色の生活を、もっぱら西鶴流の金銭観と春水好みの狭斜趣味とをこきまぜながらえがいている。前篇は余五郎が金の力ひとつでそれぞれの女を強引に手に入れてゆく話、後編は浮世絵の中から抜け出たような三人(本妻をあわせて四人)の女たちの姿態の濃艶さと、色と欲とにまつわる互いの術策や鞘当ての面白さに尽きる。「紅梅は温乎として内慧く、閨中に手ありて情も相応に深かるべし。お才は侠にして張強く、男に我儘なる所弄ぶに面白かるべし。お艶は無垢なる生娘、唯優しくて実あるを取柄とす。銘々の役割をいへば、お才は酒の酌、紅梅は床の口説、お艶は茶漬の給仕。」――これは三人の女がはじめて一堂に会する園遊会の席で、本妻のお麻がいささかの嫉妬さえ示さずにそれぞれ持味を評し去った言葉だが,やがて余五郎の臨終をクライマックスとして、彼女たちの思惑や策略がぶつかりあい、結局は男子を生んだお艶の勝利らしきものに終っている。

『源氏物語』そして『好色一代男』だね。焼き直しだよ。日本にはそういう伝統はあるので、それが欠点ということでもない。妻と愛人ということはあえていえば、それが非難されることもない。そんなことが問題なのではなく、話として面白くない、ということだと思うんですけどね。

先生、この小説は谷崎潤一郎が誉めたんでしたね。どうしてそういうことになったんでしょう?

さすがにどんな小説でも「話」はあるもんだ。違う?

芥川龍之介との論争で、芥川が”話のない小説”の芸術性を主張したのに対して、谷崎が、

いつたい私は近頃悪い癖がついて、自分が創作するにしても他人のものを読むにしても、うそのことでないと面白くない。

と書き出し、自分の小説観を述べている文章があるんだ。(「饒舌録」谷崎潤一郎全集 第二十巻)

芥川君の説に依ると、私は何か奇抜な筋と云ふことに囚はれ過ぎる、変てこなもの、奇想天外的なもの、大向うをアツと云はせるやうなものばかりを書きたがる。それがよくない。小説はさう云ふものではない。筋の面白さに藝術的価値はない。

と芥川、谷崎の論争があったんだ。じゃあ谷崎のよしとする作品はどんなものかというのが書いてあるんだ。それが『三人妻』なんだよ。だからこの授業で取り上げてみたんだよ。谷崎の評価を見ておこうか?

まず谷崎は自分の小説の評価基準(の一つ)についてこう言っている。

筋の面白さは、云ひ換へれば物の組み立て方、構造の面白さ、建築的の美しさである。此れに藝術的価値がないとは云へない。(材料と組み立てとはまた自ら別問題だが、)勿論此ればかりが唯一の価値ではないけれども、凡そ文學に於いて構造的美親を最も多量に持ち得るものは小説であると私は信じる。筋の面白さを除外するのは、小説と云ふ形式が持つ特権を捨ててしまふのである。さうして日本の小説に最も缺けてゐるところは、此の構成する力、いろいろ入り組んだ話の筋を幾何學的に組み立てる才能、に在ると思ふ。だから此の問題を特に此處に持ち出したのだが、一体日本人は文學に限らず、何事に就いても、此の方面の能力が乏しいのではなからうか。そんな能力は乏しくつても差支へない、東洋には東洋流の文學がある、と云ってしまへばそれ迄だが、それなら小説と云ふ形式を擇ぶのはをかしい。それに同じ東洋でも、支那人は日本人に比べて案外構成の力があると思ふ。(少くとも文學に於いては。)此れは支那の小説や物語類を読んでみれば誰でも左様に感ずるであらう。日本にも昔から筋の面白い小説がないことはないが、少し長いものや変わったものは大概支那のを模倣したもので、而も本家のに比べると土台がアヤフヤで、歪んだり曲つたりしてゐる。

(「支那」は中国のことで、私は現在は、この語は使うべきでないと思うが、本文中の通りにしておく。現在でも、中国を「支那」とわざわざ使う人があるが、非常に問題あると思う。「倭」と日本が呼ばれたら、非常に違和感を持つだろう?)

すごく我々を納得させるのが、ここでも使われる隠喩だね。つまり小説の美は建築の美と相通じているんだという主張。構造による美の創作という点で日本の小説には欠けているところがあるということ。確かに日本の物語には色々な要素・伏線が互いに絡みながら、壮大な文学作品が作られていく、という感じがあんまりないな。

建築と小説が表象として似かようことは納得できる。中国には文章としての大伽藍”はあったが、日本には大仏殿に匹敵する文学作品はないんじゃないか。和歌や俳句にはそういうものは欠けている。膨大な和歌集はあっても、建築美とは関係ない。そう思う、私も。で、その建築美に関して日本の小説として評価できるものとして、谷崎は『三人妻』を示したんだよ。

明治になつてからの此の方面での最大の作品は恐らく紅葉の「三人妻」であらう。あれだけ立派に組み立てられた、完成された小説は日本古来の文學中にもその類が少い。

と書いている。

そこが問題じゃないの?

隠喩としての建築はわかる。その美に価値観を置く考え方も了解できる。それだけが小説だと言われると困るけどね。しかし、その代表が『三人妻』ですか?

僕が感じるのは『三人妻』という小説は建物としては大きいかもしれないが、同じ部屋がいくつも続く単純な構造の建築、そんな印象ということ。連想するのは、耐震構造はクリアしているけども、なんの装飾も、遊びもない建物っていう感じなんです。

この小説、よくある和式住宅のイメージ?

この小説がそんな単純な構造として感じられるのは、何が原因かな。

ぼくらが不満に思うことはこういうことじゃないか?

余五郎という男の欲望は、女性への執着じゃないんだ。愛情を感じる、愛情を求める、という問題じゃない。世の中で成功する欲望が達成された後、何か求めた時、そこに人から提示されたのが”女性”だったから、というのが余五郎の欲望なんだ。

その証拠に“お麻”という、正妻格の女は、決して嫉妬しない。夫の欲望の本質がわかっているから。三人の“妾”が嫉妬すべき対象ではないことを、彼女はその経験からわかっていたんだ。

小説がそこをもっと掘り下げたら、『三人妻』という小説はまた違ったものになっていったはずだ。だが紅葉はそういう小説にしなかった。紅葉は次々に”征服”する男の欲望の本質には、目を向けなかった。あとはただ征服される女性たちのバラエティーにしか目が向けられなかった。

だから才蔵を手に入れた後の、お角攻略のターンには才蔵は(ほとんど)登場しない。お角のあとのお艶のターンでは二人は出てこない。出てきて、話が複雑になっては作者は困るからだ。

なぜ困るのか?読者がついてこなくなるからじゃないか?

つまり、複雑な構造をした建築物にしないのは、そういう意図があるんじゃないか、と思うんだ。

谷崎の評価は、だから、ちょっと違うんじゃないだろうか。そう思ってしまうんです。大文豪に逆らうようですけどね。まあ、そう思っちゃたから……。

そう思っちゃったから仕方ないよね。でもその話あとでまた考えるよ。

では、他に『三人妻』について、言いたいことある人?

私、気になっているところがあるんです。

どうして、この男の名前を「葛城余五郎」としたんだろう?って。出身地も具体的ですね。これ、なんか変な感じがしませんか?「葛城」なんて苗字にしたのには何かわけがある。「余五郎」はなんとなく『一代男』を連想させるわね。

で、調べたら地名にありました。そして、そこにはある伝説があり、それが有名な伝説で、”お能”にもあるそうですね。今の高校生には連想が続きませんが、有名な能の演目だそうです。わたしは演劇部だから、ちょっと気になりました。内容はこうです。

山伏の一行が、大和国葛城山を旅していました。山中で吹雪に見舞われ、難儀しているところに近くに住む女が通りがかります。彼らを気の毒に思い、女は一夜の宿を申し出て、山伏たちを自分の庵に案内しました。

女は、薪を焚いて山伏をもてなし、古い歌を引きながら、葛城山にまつわる話を語ります。話のうちに夜も更け、山伏はお勤めを始めました。すると女は、自分の苦しみを取り去るお祈りをしてほしいと、言い出しました。女は、自分は葛城の神であり、昔、修験道の開祖、役の行者の命で、岩橋を架けようとしたが失敗した。そのため、役の行者の法力により縛られ、苦しんでいると明かし、消え去ります。

山伏たちが、祈っていると、葛城の神が、縛られた姿を見せました。葛城の神は、山伏たちに祈祷を頼み、大和舞を舞うと、夜明け前に磐戸のなかへ入っていきました。

こんな話だそうです。さっきの欲望の話で思いついたんですけど……。

葛城の神は救済を待っていたんですね。そういう構図を意識すると、余五郎は自分の救済のため女たちを巡り回ったと読めるんじゃないでしょうか。

『色懴悔』なんかも、そんな話の筋から始まるけど。葛城は何でそんなに救済されたかったと?

いろんなことで彼くらいラッキーな人なかったんじゃない?思い通りに生き抜いた、人も羨む一生だよ。私も羨んでるよ、女房にはいえないけどよ。

あれ?そこで先生の好きなショーペンハウアーが頭に浮かぶんじゃないですか?作者がショーペンハウアーを読んだかどうか知らないけど、尾崎紅葉って西洋文学の教養がすごくあった、と聞いたけど。

つまり、人は例の”意志”のエネルギーによって”苦悩”と”退屈”の間の振り子に乗っていなければならないわけでしょ。余五郎は経済的な欲望を満足させたあと、次に目を向けた先は女性たちの支配でした。最初の才蔵を手に入れたあと、しばらくすると丸顔のお角に興味が移る。

(九)「風の柳 下」では、

まことや後に柱前に酒、懐中の金は無尽蔵にして、女は希(まれもの)の艶婦。苦というものは爪の垢ほども無くて心まかせの娯楽(たのしみ)。鋳懸松(いかけまつ)でなくてもこれを見ば、大方の人は稼ぐが否(いや)になりそうなものなり。

と彼の満足感を書いている。”いかけ松”は歌舞伎の演目。金持ちの豪遊を見て、悪事に走る話だって。(ちょっと横道に逸れるけど、お能だ、歌舞伎だ、そして西洋文学だ、中国の故事だ、とこの小説いっぱい前提知識が必要でまいっちゃう。この小説で一ヶ所、授業で習った、馬車の馭者の話(晏子の御)が出てきて、初めて漢文の授業が役に立ったわ。とにかくこの本は注釈がないから大変です。わからないところは、”無視する力”で読み進めるしか仕方ないです。)

さて、余五郎ですが、構造から見ると欲望からの解放を果てしなく求めていった男、という見方もできるんじゃないでしょうか。葛城神が山伏に救済を求めるように、葛城余五郎も救済を求めていたのかもしれない、なんて嫌なまとめ方ですが……。こんな読み方は、よくある平凡な読解なのかもしれませんが。

『S/Z』 骨の折れる仕事だ

今、能という伝統の物語との関係の話もちょっと出たけど、実は「物語の構造分析」っていうことば聞いたことある?ちょっと以前にみんなに話したことがあったような、なかったような。

ロラン•バルトという哲学者の 『S/Z』という本がある。これは『サラジーヌ』という小説の文章を細かく区切ってそれぞれが物語の中でどのような役割を果しているか、を学校の生徒たちと共同作業で判定していったもの。小説の構造分析を試みたものだ。こういう分析はいろんな方法で試みられているようだ。

このバルトのやったことに関して、ジョナサン•カラーという人がこんなことを書いている。

バルトが試みているのは、『サラジーヌ』を解釈することではなく、それを間テクスト的なもの、さまざまの文化の言説の産物として分析してみることである。とね。

それよくわかんないんですけど、要するに「昔からあるしきたりの上に成り立っている」ってことですかね。

そんなようなことじゃないかな。そう単純なことじゃないかもしれないけど。でもカラーはそう言ってる。“間テクスト性を証明する”意図がある、というのかな。

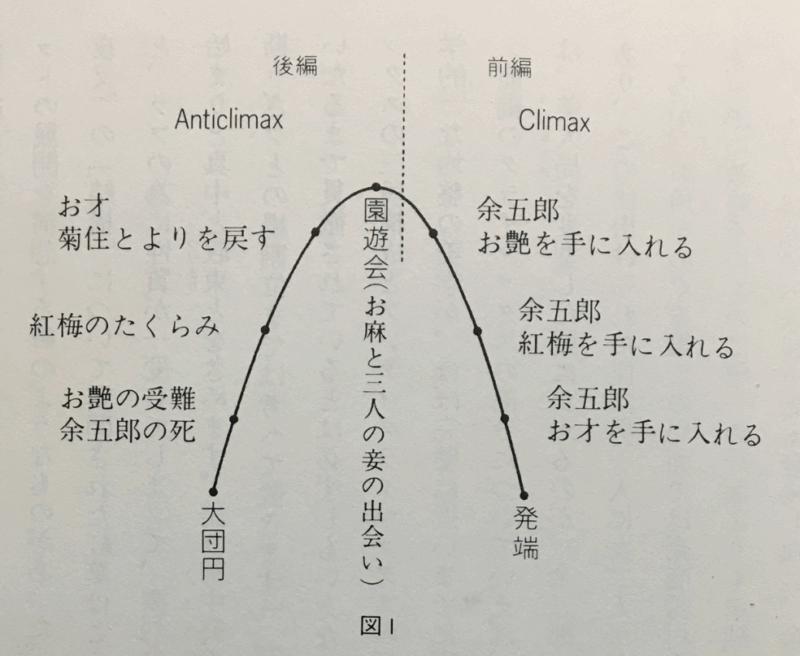

まあ、それで、別に『三人妻』を分析している文章があるんだよ。それが、まえにも出てきた前田愛先生。その人が図1を示している。(物語のコード分析 『文学テクスト入門』)

前田は本文で、

園遊会の場面が『三人妻』の物語がクライマックスからアンティクライマックスに転換する特異点であり、物語が停止するゼロ点であるとすれば、登場人物のなかでゼロ点に相当する役割をふりあてられているのが余五郎の本妻お麻であることはいうまでもない。お麻を加えて余五郎をめぐる四人の女性が登場するこの物語が、『三人妻』と名づけられているところに、ゼロ点どしてのお麻の役割を暗示するコードが隠されているのである。

と書いている。特に、お麻という女性の、物語での役割を、女たちのゼロ地点(基準)だったと言っているのがおもしろい。

でも、本当は私にはこの「ゼロ地点」という意味がよくわからない。余五郎が女性を自分のものにしようと意識した時点以前の女性がお麻であり、この女性は人数外、ということなのか。たしかに、プレーヤーではない女性として意識されているのかもしれない。今のRPGではどうなっているのかわからないが、昔のゲームではNPCと呼ばれるキャラクターがゲームに含まれていた。お麻はそんな役割の人物であるような気がする。

また、横道だけど、『細雪』でも四姉妹のうち.長女はあまり出てこなかったね。あれ、『三人妻』をまねしてるんじゃないか?そんなことも思ったよ。

さて、この放物線の感じ。頂点へ登っていって、そしてまた下っていく。こういう形から、どんな物語を連想する?具体的な作品はないかな?

この小説をはじめて読んでから、ずっとこういう放物線のイメージみたいなものは、感じてました。

『源氏物語』です。後半は光源氏はいなくても、このカーブはまさしく『源氏物語』ではないでしょうか。つまり、さっきのバルトがやった構造分析についての、ジョナサン・カラーのことば通りですね。

カラーは、

(構造分析した)テクストの断片の根底にあるコードを同定する。各々のコードは、細部がそれぞれ特定の機能あるいはシークエンスに寄与していることを読者が認識できるようにする文化的知識の蓄積されたものなのである。

とも書いている。たとえば「行動のコード」っていうのは「危険な使命をひきうける」とか「恋におちる」とかいくつかステレオタイプ化したモデルがあるからこそ、読むときに人は納得してシークエンス(順序.連続)に当てはめて了解していくことができるどいうわけだ。作者が自分勝手なルールで物語を創造しても、読者は当然「こうならねばならない」どいうものを持っているだろうからね。

物語として多少でこぼこしても大きな放物線があって、その頂点に到達したら下降していくのは、当然の展開だろうね。『源氏』だって「宇治十帖の世界」があるからこそ、名作となるんだろう。

「世界はおもちゃ箱」って名言じゃねえ?

ただ、『三人妻』は夢みたいな通俗的な小説とはいえないわよ。

また、お角のターンに移ったところ。余五郎は雪村素六という、これも成り上がった商人の、貴顕接待用の屋敷で会うのですが、その素六の詳細について説明する文章です。

つらつら惟(おもんみ)るに、建国の始めには民(たみ)尚武の気に富み、刀鎗(とうそう)を野辺の白茅ほどに思い做(な)し、生首を見ること西瓜のごとく、女までが人の血汐を唇に塗りて化粧せしほどのあら くれたる国も、数百年の間に驚くべく進化して、髭ある奴が白粉(おしろい)傅(つ)けて姿に気を揉(も)み、華車(きゃしゃ)な事の穿鑿(せんさく)を第一にして、千万(さまざま)の遊戯(あそび)に精を竭(つく)し、骨を休め気を養う事のみを考え、 今世界に開化せるという国々の有様を見るに、どうやら大きなる玩具箱(おもちゃばこ)のごとし。(二)天辺の楽

といってるけど、最後の一文には、日本というより世界の文明への批判を感じる。鎖国していたとはいえ資本主義の歩みをその目で見ていた紅葉は、世界のあり様をしっかりとわかっていたのかもしれない。トランプだの、習近平だの、プーチンだの、ネタニヤフだの……。玩具箱の中で大騒ぎして人々に多大な迷惑をかけているんじゃない?

この男商機に敏しといえども、十九世紀には馬鹿の数減りて、誰も儲くることを忘れざれば、正道(じみち)に品物を掴(つか)みて幾分(いくぶ)という口銭(こうせん)の商売にては、芸者一つ揚ぐることもならぬ大仏、でかい攫利(もうけ)を望まば、幻術にて不思議をせねば行(ゆ)かぬことを悟(さとり)て、金と女色(おんな)を 道具に用(つか)い始め、不自由せる奴(やつ)は金で押さえ、それで行かぬ向(むき)は、女色で鈍(なま)らせけるに、 およそ四海にこの二重の網を断(き)るほどの魚なく、面白く我手に入りて、死活自在の力は、この光ものと白いものとに止(とど)めたり。とかく大商売は一金(かね)、二女色(おんな)、三代物(しろもの)の呪文にて、 どろどろとやる事を専(せん)にして、敏捷(すばしこ)く立廻(たちまわ)りけるに、どうもいえぬ実入(みいり)に脂がのりて、種々(さまざま)この仕懸を人の陥(はま)るように工夫し、一策を案じて、向島(むこうじま)は花なき時の田舎、自(おのず)から 往来(ゆきき)に人目の遠ければ、と我(わが)別荘をためになる筋の高貴の御方の遊場(あそびば)となし、いつにても御間暇(おひま)の節は御宅も同様に御越あるように、とそれぞれへ吹聴(ふいちょう)し、酌人、給仕の名目(みょうもく)にて十余人の艶婦(えんぷ)を抱置(かかえお)き、御客来とあれば花の如く衣飾(きかざ)らせて坐敷に列(なら)べ、雪村は饗応の指図を口実に、御免を蒙りて席を外し、この女どもに東道(あるじ)を勤めさせ、男気(おとこげ)は客一人、女護島(にょごじま)に漂流(ふきつ)けられて、此国(ここ)に帰化せんことを願わざる男もなし。 (十)金と女

という権力者に阿る形で台頭していく経済人ぶり。こういう目敏さと人脈コネクションの要素への批判は、江戸時代から現代まで続く社会の物語コードに沿っている。決して、単純な、強欲男の女征服物語とはいえないとも感じるんです。

もう一つ指摘したさせて下さい。余五郎が素六の寮にきて門外に客を待つ車夫たちを見る。

世の中にこのくらい割の合わぬ、冴えぬ役はあるまじく覚えぬ。主人が彼所(かしこ)へといえば、雨にも雪にも面(つら)を露(さら)して、へいへいと馬の臀(しり)を鞭叩(うちたた)き、仔細(しさい)らしく手綱掻繰(しさいかいくり)で、道なる人を叱るばかりが役得なるべし。

むかし晏子の御者の揚々たりしは、参朝の途中の顔色(かおつき)にてやありけん。 それをさえ女房は気性ものにて、間抜(まぬけ)なる此方(こち)の人、と蹄(ひずめ)の泥の鼻下(はなのした)に刎(は)ねたる面(つら)を嗤(わら)いしとかや。

葛城が御者の嬶(かか)は何者か知らねど、この態(さま)を見せたらば何とかいわん。旦那は奥にて艶婦(えんぷ)を合手(あいて)に数々の娯楽(たのしみ)。酔うて寝て覚めて酔うて、正午(ひる)から今までおよそ七時間、この間門外にて巻莨(まきたばこ)の四、五函(はこ)もふかし、砂に塗(まみ)れ、日に照らされ、馬の囈語(ねごと)を聞けども可笑からず、影の勘定もして見てなお可笑からず。日のある中は馬のを迷い、夜に入れば蚊に苛まれ、人は閑なるほど苦しき事なしというに、さりとは御者馬丁の退屈はいくばくぞや。これをも忍ぶべくんば、帰りて隣の宝をも数うべし。(十二) 佩刀の錆

これは作者の感慨で、こういう人々への眼差しはちょっと意外な記述となっていると思います。資本主義的現実の矛盾への批判、なんて以前聞いたことのある文句。必ずしも彼らへの思いやりではないかもしれないが、余五郎たち成功者との比較で車夫たちの現実を比べてしまうということなんだろうと思います。

この尾崎紅葉という小説家の複雑な視線は、私たちも認めていかないといけないんじゃないかな。

最後は(大団円)とかいいながら、そんなに勧善懲悪でパッと気が晴れるようにはなってないね。ちょっと中途半端な印象だったよ。もっと勧善懲悪的に終わっても良かったような気もするんだ。

ということは、この『三人妻』という作品については、読むのが難しい、今となっては理解できない花柳界の特殊な用語や一般的とは思えない漢文知識を前提としたことばなどがあって、小説をどう評価したら良いか、判断し難いところがあるが、男が女を征服していくだけの通俗的な物語とはいえないかもしれない、というところは意見としてあったかな。

それにこれが新聞小説として読まれていたということには、ちょっとした驚きがあるね。漱石もそうだったが、この明治後半にあって、こういう文章にある程度の人々の支持が小説にあったということは驚くべきことかもしれないな。

つい最近図書館で借りた本の中に、新聞がどのくらいの大衆に受け入れられていたかを研究したものがあって、まさしくここにあるように人力車の車夫たちが客待ちの間に新聞を広げている挿絵があって、なるほど日本が近代化する地盤がこういうところにあったのかと納得したよ。新聞の部数もこの頃どんどん伸びていき、記者や小説家なんかも、当時としては高給をとっている。大衆が知的なものを求めていく、そういうエネルギーが日本にはあったということを思った。通俗的な小説も、あるいはそういうものとは一線を画す作品も受け入れようとする読者がいたんだろうな。

それでちょっと付け足しを……

昨日たまたま昔買った文庫本を思い出して、ページをめくってみたらこんなくだりがあった。

この三人(の女たち)が本妻のお麻をめぐって、愛慾や金銭の問題でその色々な性格を発揮する変化を書いて行くのが紅葉の目的であった文体は、「二人女房」で試みた口語体から、再び西鶴調に戻り、葛城の死をめぐって、四人の女の身の上の変化を、円熟した筆で書き分けて行った。この作品は、これまでの紅葉の小説の中で最も複雑な作品であったが、彼は大変な努力で、ほぼそれを満足できるように書き上げ、やっぱり紅葉はうまいという世評を確保した。その結果、二葉亭、逍遥、鷗外が小説に筆を断ち、美妙が衰えたこの時期において、露伴と紅葉の二人が小説作家として特に卓越した地位を占めるに至った。

『日本文壇史 3 悩める若人の群』 伊藤 整 著

と書いている。 この小説が紅葉にとって江戸と明治の文体を行ったり来たりしていた、試行錯誤の結果だったということなんだね。そして、やはり、成功した作品であるという評価も筆者は認めているようだ。ちょっとこの辺は私は迷うような感じなんだけどね。

伊藤整という評論家・小説家は私自身もっとしっかり勉強しなければならないと思っている対象だ。(それ以外の文学者は名前だけでも調べてみてね)

そして、『日本文壇史』には当時のメディア業界で自分の力を発揮していこうとしていた若者たちの苦悩や得意が描かれていて、これ自体文学作品として名作と言えると思う。

こんな社会的な状況も含めてまた機会があったら紹介していこうと思う。どうせこういう話は、近代の小説をどう読むかということに関して、なくてはならない情報だろうしな。

コメント